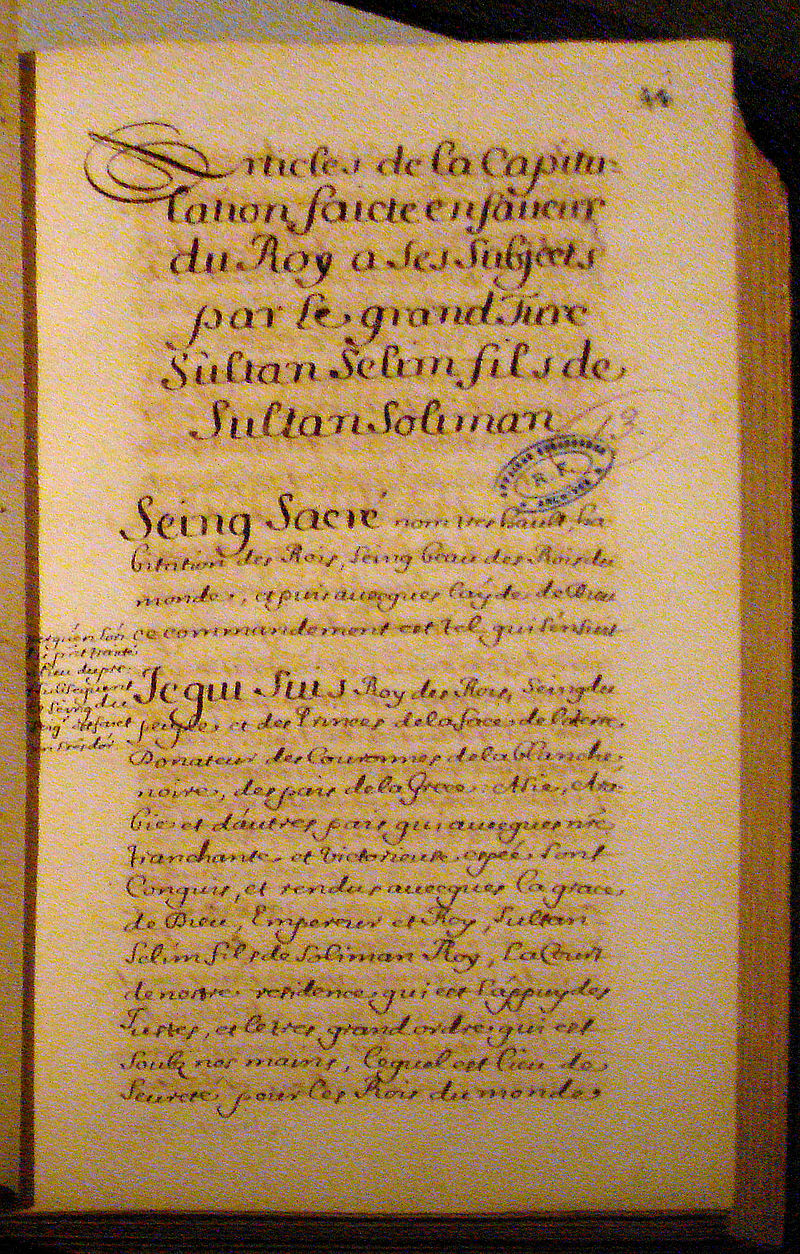

英土通商条約の内容─イギリスとの不平等が過ぎる通商条約…

ムハンマド・アリー(1839年頃)

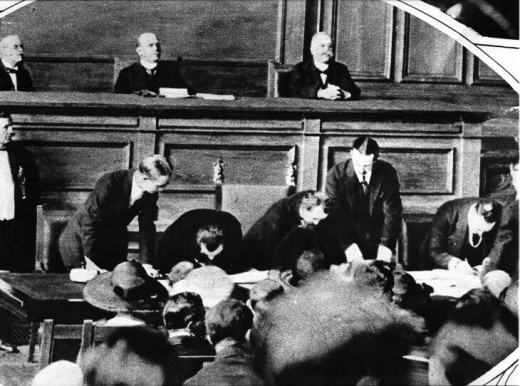

ムハンマド・アリーの反乱に対抗する中で、オスマン帝国が英土通商条約を締結し、イギリスの支援と引き換えに経済主権を大幅に譲渡する結果となった

出典:Auguste Couder / Wikimedia Commons Public Domainより

19世紀半ば、オスマン帝国がヨーロッパ列強との関係で決定的に不利な立場に立たされた出来事があります。 それが、1838年にイギリスと結んだ「英土通商条約(バルタ・リマン条約)」。

一見ただの貿易協定に見えるかもしれませんが、内容をよく見るとほとんど“植民地化の入り口”のようなものでした。 今回は、この条約の背景と中身、そしてどうしてこんなに不平等な内容を飲まされることになったのかを解説していきます。

条約が結ばれた背景には「力関係の差」があった

19世紀前半のオスマン帝国は、すでにかつての勢いを失い、内外ともに弱体化が進んでいた時代でした。 そんな中で、この不平等条約は「対外的な危機への対応」の一環として結ばれたんです。

ムハンマド・アリーの脅威と列強の介入

1830年代、オスマン帝国最大の危機と言われたのが、エジプト総督ムハンマド・アリーの反乱。 このエジプト軍があろうことか、首都イスタンブール直前まで攻め込んできたんです。 帝国は自力で対処できず、列強の助けを借りざるを得ない状況に追い込まれました。

イギリス「助ける代わりに条約な」

こうした状況を見てイギリスが提示したのが、通商の自由化と関税撤廃を盛り込んだ条約。 スルタンは軍事支援を得るために渋々これを受け入れ、1838年に「英土通商条約」が締結されます。

バルタ・リマン条約の中身がヤバい

この条約、表向きは「通商を自由にしよう」というようなリベラルな内容なんですが、実際にはオスマン帝国の経済主権を大きく削ぐような条件が並んでいました。

イギリスにとって有利すぎる内容

- イギリス商人がオスマン領内で自由に貿易・移動・販売できる

- 内陸部への自由進出も認める

- 輸出関税は最大12%、輸入関税はたったの5%という超不均衡な税制

- オスマンの国内産業に対する保護関税は禁止

これってつまり、オスマン帝国は国内産業を守れないってことなんです。

実質的な経済植民地化

この条件のせいで、オスマン帝国の市場にはイギリス製の安価な工業製品が一気に流れ込みます。 それに対して、帝国側の手工業や農業製品は競争力を失い、次々と廃業に。 以後、オスマンは原材料の輸出国+工業製品の輸入国という依存構造に組み込まれてしまうんです。

なぜここまで一方的な条約を受け入れたの?

普通に考えたら「これ、飲めるわけないでしょ…」という内容ですが、オスマン帝国には断れない事情がありました。

背に腹は代えられなかった

ムハンマド・アリーの反乱は、本気で帝国崩壊寸前の危機。 イギリスの支援なしには軍事的にも外交的にも持たなかった状況なんです。 つまりこの条約は、「独立か、経済か」という苦しい二択の中で選ばれたものでした。

「不平等でも安定第一」という判断

帝国の上層部は、「今は列強の力を借りてでも危機を乗り切ることが先」と判断。 結果的にはその場しのぎはできたけど、代償として“経済的な主権”を売ることになってしまったんです。

1838年の英土通商条約(バルタ・リマン条約)は、見た目は「通商の自由化」でも、実態は帝国の経済的独立を奪う仕組みでした。 イギリスは軍事支援と引き換えに市場の扉をこじ開け、帝国は守るべき産業や関税制度を自ら手放してしまった。

これ以降、オスマン経済は“列強に組み込まれた構造”から抜け出せなくなっていくんです。