オスマン帝国の貿易事情②─主な貿易相手国と通商特権について

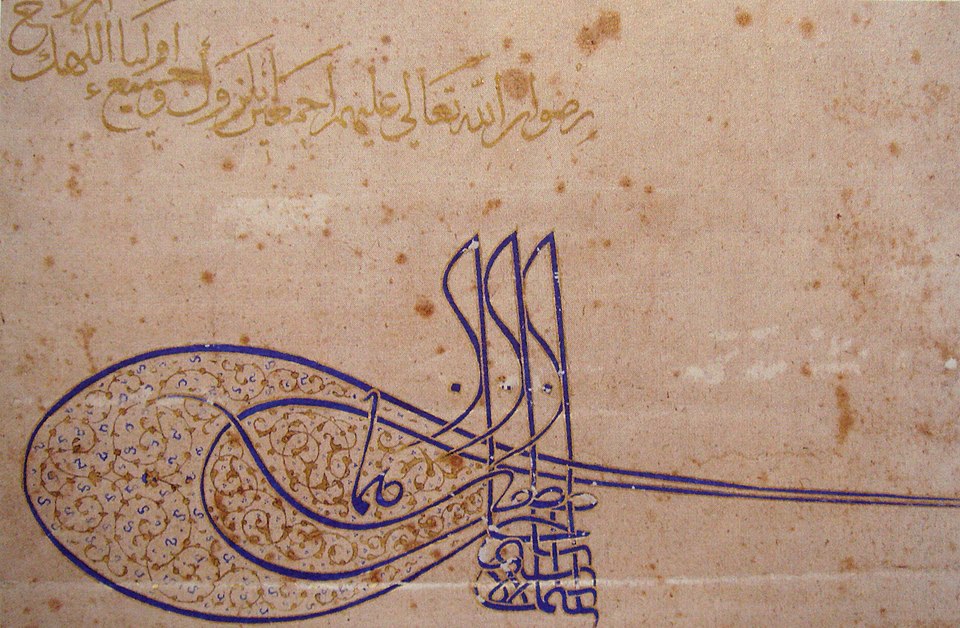

1528年 スレイマン1世からフランソワ1世への書簡

フランス人商人やキリスト教徒保護を目的としたカピチュレーション的性格を持つ外交文書

出典:Suleyman I / Wikimedia Commons public domainより

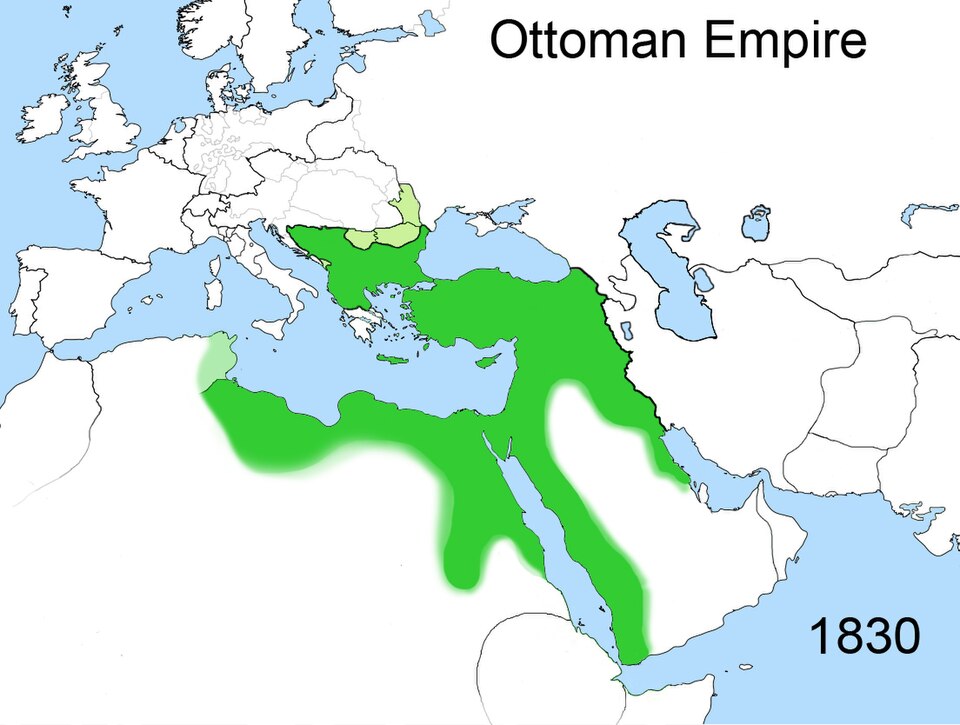

ヨーロッパとアジア、アフリカをつなぐ十字路に君臨したオスマン帝国。その経済を下支えしていたのが、各国との貿易関係でした。とくに16世紀以降、オスマン帝国はヨーロッパ列強との通商条約を通じて独特な「交易モデル」を築いていきます。この記事では、そんなオスマンの貿易相手国と「通商特権(カピチュレーション)」の仕組みに焦点を当てて、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

貿易相手国の特徴

地域ごとに異なる形で展開された貿易網。主にどんな国とやり取りがあったのでしょうか?

ヴェネツィア共和国

中世からオスマン帝国と取引関係を結んでいたヴェネツィアは、香料や絹、ガラス製品などをめぐる地中海交易の重要パートナーでした。軍事的には対立していても、商売は別腹──まさに戦争と貿易が両立する関係だったわけです。

フランス王国

16世紀にフランスと締結された通商特権条約(1536年)は、オスマンにとって転機でした。この条約により、フランス商人はオスマン領内で関税を軽減され、司法的にも保護を受ける「特権」を得ました。これを皮切りに、フランスはレヴァント貿易の中心プレイヤーに躍り出たのです。

イギリスとオランダ

17世紀以降、イギリスやオランダもまたオスマン帝国との貿易に参入し、それぞれ独自の通商特許状を獲得していきました。紅茶・毛織物・金属製品など、ヨーロッパの工業品と、オスマンからの穀物・絨毯・乾燥果物などが交換されていたんです。

カピチュレーション(通商特権)の仕組み

外国商人を受け入れるための制度、それがカピチュレーションでした。

司法的免除と保護

カピチュレーションの最大の特徴は、外国商人が自国の領事による裁判を受けられる点でした。つまり、オスマン帝国内にいながら、その土地の法律では裁かれず、自国のルールが適用されたんです。これは治外法権的な意味合いを持つもので、帝国の主権を大きく揺るがすことになりました。

関税の優遇と港の使用

通商特権を得た国の商人たちは、通常の半分〜3分の1程度の関税率で商品を輸入できたほか、特定の港(例:イズミル、アレッポ)を自由に利用することが許されました。こうしてオスマン国内には“外国商人専用エリア”のような空間が生まれていったのです。

更新条項の不在と問題点

本来はスルタンの「恩恵」で与えられた一時的な特権であったはずのカピチュレーション。しかし、いつのまにか「永続的な権利」として解釈されるようになり、オスマン帝国は一方的に不利な条件で貿易を続けざるを得なくなってしまいます。

カピチュレーションがもたらした影響

こうした通商特権は、オスマン社会の構造にも深い影響を与えました。

国内商人の衰退

外国商人が優遇される一方、オスマン帝国内の商人層は価格競争に勝てず、しだいに市場から排除される傾向が強まりました。とくに都市の中間層やギルド(エスナーフ)への打撃は深刻でした。

外国勢力の浸透

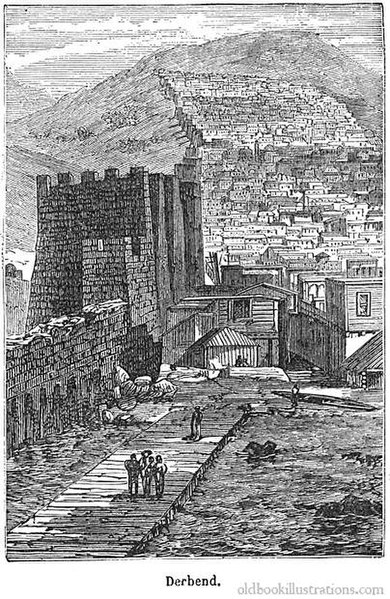

商人の活動を名目に、各国が軍事顧問や宣教師を派遣したり、現地のキリスト教徒(アルメニア人・ギリシャ人など)を「自国民」と称して保護するなど、外交的・宗教的な介入が加速しました。これが19世紀のオスマン帝国における「東方問題」とも結びついていきます。

近代改革への圧力

欧米列強による経済的な圧力と、それに伴う国内不満の高まりは、やがてタンジマート改革やミドハト憲法など、近代化を模索する政治改革のきっかけとなりました。皮肉にも、「主権の喪失」が「近代国家への道」を後押しすることになったのです。

このように、オスマン帝国の貿易は、ただの商品流通にとどまらず、外交・宗教・法制度にまで影響を及ぼす「国際関係の縮図」だったと言えるでしょう。通商特権という仕組みの裏にあるパワーバランスを知ることで、帝国の終焉へとつながる流れも見えてくるのです。