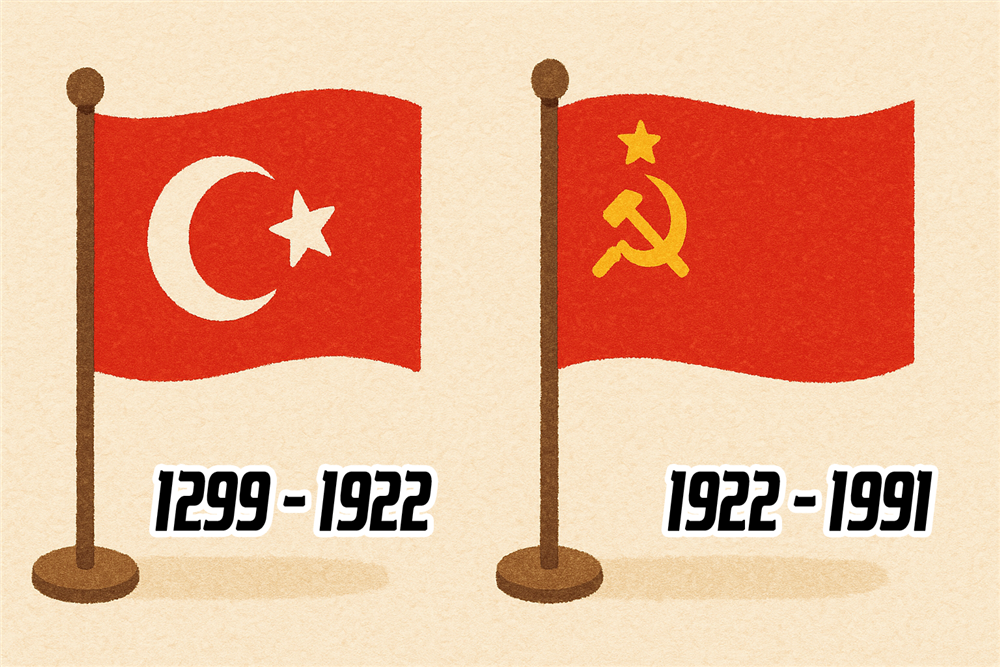

オスマン帝国の影響③─「ソ連成立」との因果関係とは?

オスマン帝国の崩壊(1922年)とソビエト連邦の成立(1922年)──この2つは同じ年に起きた、20世紀初頭の大転換点です。

一見、地理的にも宗教的にも文化的にもまったく無関係に見えるかもしれませんが、実はこのふたつ、密接とは言えないまでも“意外な関係”で結ばれていたのです。

この時期、世界は第一次世界大戦の爪痕から立ち直ろうとする中で、新たなイデオロギーと国際秩序が生まれつつありました。

本記事では、まずそれぞれの出来事の背景を押さえたうえで、3つの視点からその接点を探っていきます。

両事件の概要

オスマン帝国の“終わり”とソ連の“始まり”。まずはそれぞれの事件が何を意味していたのかを見ていきましょう。

オスマン帝国崩壊とは

オスマン帝国は1299年から約600年にわたって続いたイスラーム世界最大級の帝国。 しかし、19世紀には列強の圧力と内的混乱が進行し、「ヨーロッパの病人」と揶揄されるほど衰退していきました。

そして第一次世界大戦では中央同盟国側で敗北。戦後のセーヴル条約(1920年)は帝国の実質的な解体を意味し、ムスタファ・ケマル率いるトルコ国民運動が反発。 1922年にはスルタン制が廃止され、オスマン帝国は正式に歴史の幕を下ろしました。

セーヴル条約調印(1920年)

セーヴル条約の調印は領土の大幅喪失と民族自決の圧力を招き、オスマン帝国崩壊の決定打となった

出典:Asbarez Armenian News / Wikimedia commons Public Domain

ソ連成立とは

一方、1917年のロシア革命によりロマノフ王朝が倒れ、レーニン率いるボリシェヴィキが権力を掌握。

内戦と外国干渉を経て、1922年12月、正式にソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が誕生します。 これは人類初のマルクス主義に基づく社会主義国家であり、世界中に大きな衝撃を与えました。

『ボリシェヴィキ』 (1920年)

群衆を背景に赤旗を掲げるボリシェヴィキを描いたソ連成立前夜を象徴する絵

出典:ボリス・クストーディエフ作 / Public domainより

両出来事の関係

では、なぜ「オスマンの終焉」と「ソ連の誕生」が関係しているといえるのでしょうか?3つの観点から掘り下げてみましょう。

① 帝国の終焉と民族自決の波

どちらの出来事も、「多民族帝国が崩れ、新たな原理に基づく国家が誕生する」という点で共通しています。

オスマン帝国はイスラームを軸に多様な民族を束ねてきましたが、第一次大戦後は民族自決の原則が国際社会に広がり、アルメニア、アラブ、クルドなどが独立や自治を求める動きを見せました。

ソ連の誕生もまた、かつてのロシア帝国支配下にあった各民族に対して「名目上の自治権」を認め、帝国的支配構造を共産主義の名で再編するという点で似た構造をもっていたのです。

② 両国家の関係と相互支援

1920年代初頭、トルコ国民運動とソ連は共通の敵=西欧列強を前に、戦略的に接近していました。 たとえばトルコ独立戦争では、ソ連がトルコに軍事・経済支援を行い、その見返りにカフカス地域での領土再編について協議が行われました。 つまり、トルコ共和国の成立には、ソ連の後押しがあったとも言えるのです。

ソ連成立・オスマン帝国崩壊直前の新聞記事(1921年)

ソビエト赤軍がジョージアを制圧し、トルコ国民軍(ケマル派)と合流したことを報じている

出典:ニューヨーク・タイムズ/Wikimedia Commons Public domainより

③ 国際秩序の転換点としての同期性

1922年という年は、

- 古い秩序の崩壊(オスマン)

- 新しいイデオロギーの登場(ソ連)

が同時に起こった歴史の分岐点とも言えるタイミング。

イギリスやフランスによる「帝国的支配」から、「民族国家」や「社会主義国家」へと国際社会がシフトし始めた時代だったわけです。 この2つの出来事はその象徴として、地理的には離れていても、“時代精神”という意味で繋がっていたのです。

オスマン崩壊とソ連崩壊の共通点

さて、一見まったく違う時代・地域で起きたように見える「オスマン帝国の崩壊」と「ソビエト連邦の崩壊」ですが、じつは共通する“終わり方のパターン”がいくつかあるんです。 以下で、両帝国の滅亡を比較しながら、帝国崩壊のメカニズムについて掘り下げてみましょう。

① 多民族国家の統合失敗

どちらの帝国も、もともと多数の民族・宗教・言語を抱える多民族国家でした。 オスマン帝国ではアルメニア人・アラブ人・ギリシャ人など、ソ連ではウクライナ人・バルト三国・中央アジア諸国など、それぞれ“周縁部”の離脱志向が帝国の瓦解を加速させたんです。

結局、中央の統制が緩んだ瞬間、内部の多様性が一気に“分裂の力”へと変わったわけですね。

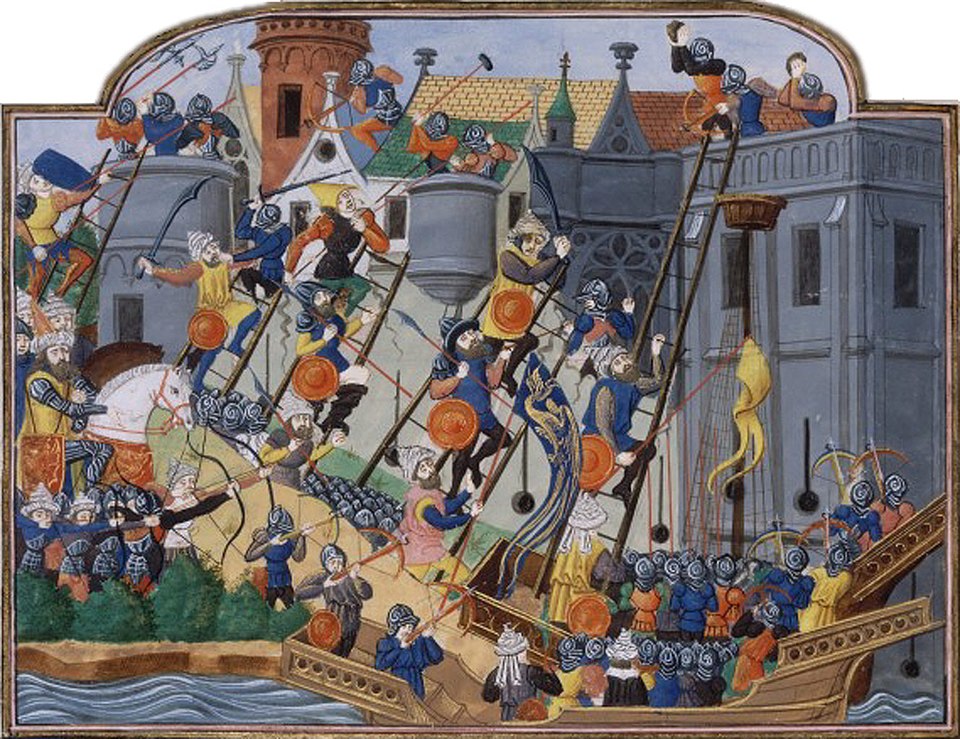

ミッレト制度下の民族分布

ミッレト制度は周縁部の非ムスリムに自治と宗教の自由を与えたが、同時に彼らの分離独立運動の基盤にもなった

出典:Spiridon MANOLIU / Wikimedia Commons Public domainより

② 経済の破綻と社会不満

両帝国の末期には、共通して深刻な経済危機が起きていました。

オスマン帝国では戦費負担と農業経済の停滞、ソ連では計画経済の限界と生活水準の悪化が、それぞれ民衆の不満を爆発させました。

経済の不振が政治への信頼を失わせ、結果的に帝国の存続を根底から揺るがす要因になったのです。

③ 理想と現実のギャップ

オスマン帝国では「汎イスラーム主義」や「オスマン主義」、ソ連では「共産主義」が掲げられていましたが、どちらも理想と現実のズレが大きな歪みを生んでいました。口では「平等」や「共存」を謳いながら、現実には弾圧・差別・中央集権が横行し、国民の支持を失っていったのです。

その結果、「理念の崩壊」が「体制の崩壊」へと直結した──そんな構図が見えてくるわけですね。

オスマン帝国の崩壊とソ連の成立は、20世紀の世界秩序を塗り替えるうえで、見えない糸でつながった同時代の出来事だったのです。

そしてオスマンとソ連、時代も思想も違うけれど、どちらの帝国も「多様性の管理」と「経済の持続性」に失敗した結果として崩壊したんです。帝国の終わり方には、ある種の“普遍的パターン”があるのかもしれませんね。