オスマン帝国とデヴシルメ制─なぜあえて異教徒の子を集めたのか

バルカン半島でのデヴシルメ(徴集)の光景

征服地のキリスト教徒の少年たちを徴収、ムスリムとして再教育し、精鋭部隊「イェニチェリ」として重用していた

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の“強さの秘密”を語るうえで絶対に欠かせないのが、デウシルメ制っていうちょっと特殊な人材徴集制度。

一見すると「え、それって拉致じゃないの!?」って感じもするんだけど、この制度が帝国の軍事・行政・文化の中心を支えてたって言っても過言じゃないんです。

今回はそんなデウシルメ制の仕組み、目的、功罪について、わかりやすく解説していきます!

デウシルメ制って何?

デウシルメ(Devşirme)は、14世紀後半からオスマン帝国が導入したキリスト教徒の少年を徴集し、ムスリムとして再教育して国家の中枢に取り立てる制度です。

主にバルカン半島の非ムスリムの家庭から対象の少年が選ばれました。

誰が、どうやって集められたの?

地方の役人が健康で賢そうな少年を数年ごとに徴集。

親の同意はほぼ関係なし。むしろ「ウチの子を選んでくれ!」と願う家も多かったんです。

なぜなら――

- 宮廷入りすれば出世が確実

- 一般庶民では到底届かないスルタンの側近にまでなれる

つまり“帝国エリート養成プログラム”みたいな扱いだったんですね。

どこに行くの?何をするの?

徴集された少年たちはイスラームに改宗し、トルコ語や礼儀作法、戦術や法律までびっちり仕込まれます。

そこから軍事コースに進めばイェニチェリ(常備歩兵軍)、文官コースなら最終的に大宰相(サドラザム)にまで上り詰める可能性もアリ!

デウシルメ制って、なんで必要だったの?

そもそもなぜ、わざわざキリスト教徒の子を集めてムスリムにしてまで使ったのか――その背景には、オスマン帝国ならではの支配の哲学があったんです。

血縁や世襲に頼らない“忠誠重視”の人材づくり

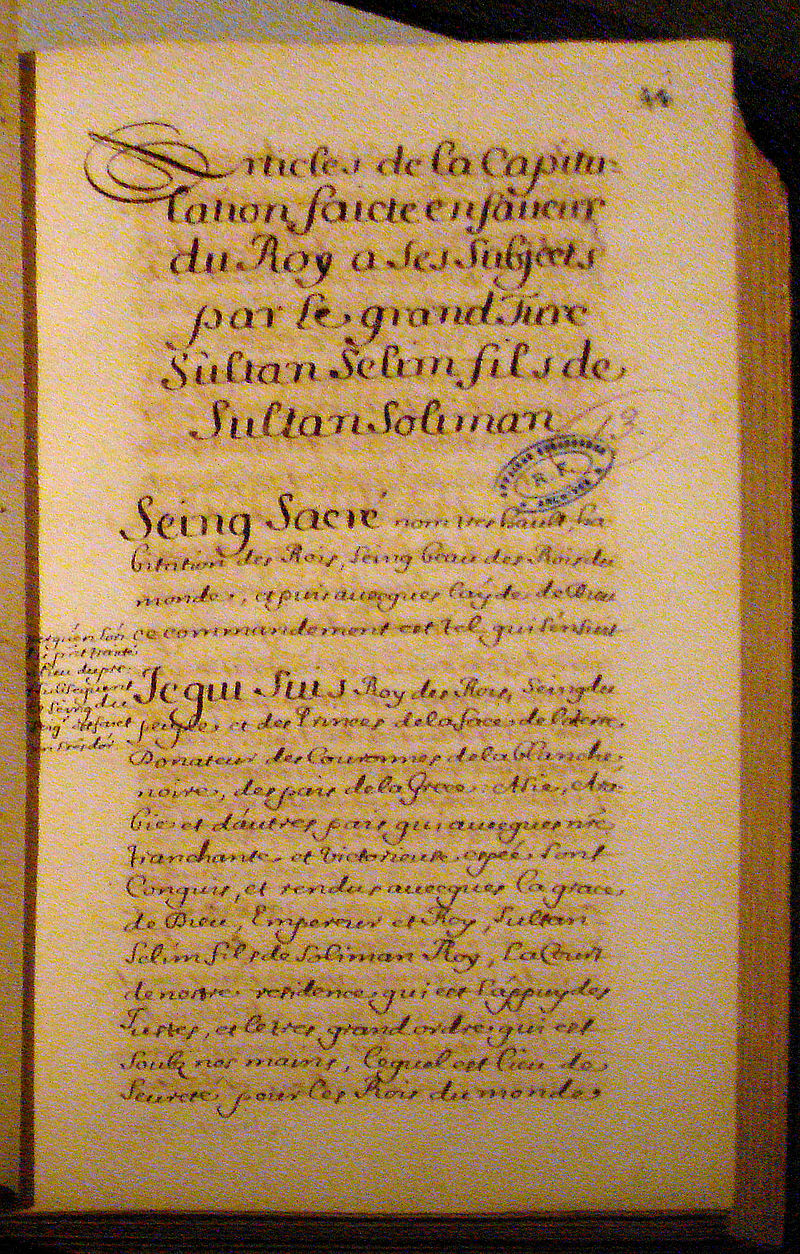

スルタンは、「オスマン家に私的な忠誠を誓う存在」を求めてました。

地元のトルコ貴族や有力者の子だと一族のしがらみが強すぎて、政治的に扱いづらい。

その点、家族も地元も断ち切ったデウシルメ出身者は、スルタンだけが頼り=忠誠100%!

多民族帝国にふさわしい“実力主義”システム

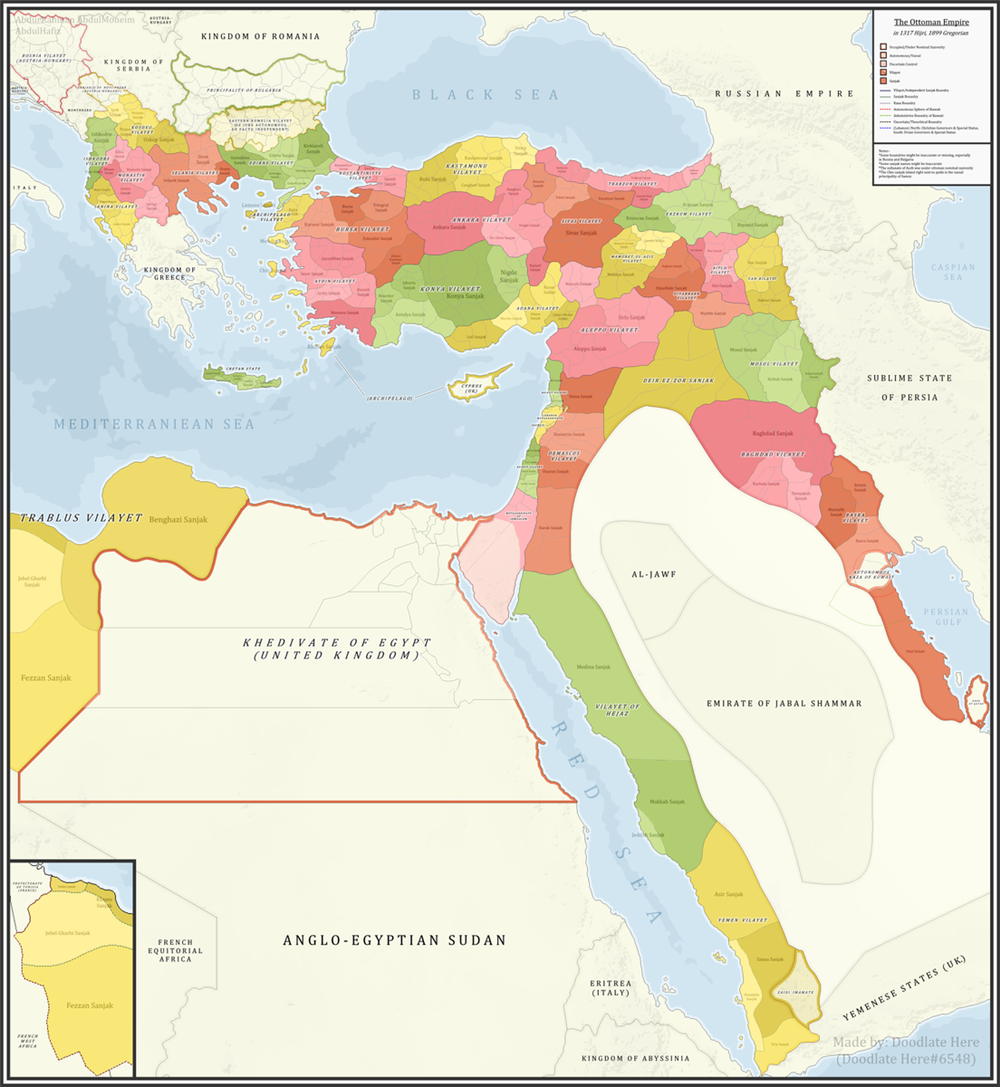

トルコ人・アラブ人・ギリシャ人・アルメニア人…多民族が共存するオスマン帝国では、出自より能力が重要。

そのため、才能さえあれば異教徒の子どもでも国家の中枢に登用できるという、ある意味とても“革新的”な制度だったんです。

どんな成果をあげたの?

デウシルメ制からは、数々の超優秀エリートが誕生します。

とくに軍事面・行政面でその力を発揮しました。

イェニチェリ部隊=最強の常備軍

デウシルメ出身者で構成されたイェニチェリ(新軍)は、オスマン軍の中核。

火器を使った訓練を積み、スルタンの親衛隊としても活躍。

バルカンや中東での大勝利の陰には、いつもこの部隊の姿があったんです。

宰相・官僚・外交官まで大活躍

文官ルートに進んだデウシルメ出身者たちは、教育の成果を発揮して国家運営の中枢を担います。

中には奴隷出身で大宰相まで出世した人もいたくらい、実力次第で上り詰められる“希望の星”だったんですね。

でも問題点もあった…

どんな制度にも“光と影”があります。

デウシルメ制も、時代が進むにつれてその限界や歪みが目立つようになっていきました。

制度の“形骸化”と腐敗

17世紀以降になると、制度が固定化されて能力よりコネが優先される場面も増加。

イェニチェリは反乱を起こすようになり、逆に国家の安定を脅かす存在に変わってしまうんです。

倫理的な批判もあった

やっぱり“親元から子を無理やり連れ去る”ってこと自体が、現代的な価値観ではアウト。

当時でも、強制性に反発する地方もあり、宗教・文化の違いが軋轢になることもありました。

デウシルメ制は、オスマン帝国が“家柄に頼らず、忠誠と能力で国家を支える人材”を生み出すための独自システムでした。

結果的に、最強の軍隊と優秀な官僚集団が育ち、帝国の黄金時代を支えたわけです。

でも同時に、それは個人の自由を犠牲にした制度でもあり、やがて時代に合わなくなって終わりを迎えることになるんですね。