オスマン政治史《スルタン制》簡単解説─カリフ制との違いは?

征服王メフメト2世(16世紀頃)

コンスタンティノープル征服後に、スルタン制を単なる称号から「絶対君主の制度」へと昇華させた人物

出典:A follower of Gentile Bellini / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国って聞くと、まず思い浮かぶのがスルタン。そしてもうひとつ重要な言葉がカリフですよね。 どっちも「偉い人」って感じだけど、実はこの2つ、役割も由来もまったく別モノなんです。

今回は、スルタン制って何だったのか?そしてカリフ制とはどう違ったのか?を、なるべくわかりやすく整理してみましょう!

スルタン制とは

スルタンは、オスマン帝国の「君主」「国家元首」にあたる存在。つまり、政治・軍事・行政のすべてのトップとして実際に国を動かしていたのがスルタンなんです。

「王様」だけど、ちょっと特別

スルタンは単なる“王”ではなくて、イスラーム法(シャリーア)にのっとって支配する存在。そして軍の最高指揮官でもあり、国の法律を出すこともできました。 いわば立法・行政・軍事の三権がぜんぶスルタンに集中していた状態。

でも面白いのが、王権の根拠は「神」じゃなくて、国家と伝統(トルコ=イスラーム的秩序)にあったこと。だから神の化身みたいなヨーロッパの国王とは、ちょっと立ち位置が違ったんですね。

スルタン制はどんな役割を果たしてた?

スルタン制という制度が果たしていた役割は以下の通りです。

- 国家の指導者(政治のトップ)

- 軍の最高司令官(戦争では自ら前線に出ることも)

- 法律の制定・施行(イスラーム法とオスマン法の両方)

- 領土の分配と税制の管理(ティマール制など)

要するにスルタン=オスマン帝国そのものだったってことですね。

「皇帝」でもあり「カリフ」でもあった

実はスルタンって、ただの国家元首にとどまりません。16世紀以降になると、エジプト征服によってアッバース朝のカリフ位を継承し、イスラーム世界の宗教的指導者=カリフとしての側面も担うようになるんです。

つまりスルタンは、ヨーロッパ風の“皇帝”であると同時に、ムスリムにとっての“信仰の守護者”でもあったという、二重の意味を持つ支配者だったというわけ。

この「スルタン+カリフ」という組み合わせが、帝国後期には列強との“イスラームの大義”をめぐる外交戦略にも使われていきます。だからこそ、スルタン制の廃止は、宗教と政治の決定的な決別を意味したとも言えるんですね。

カリフ制との違い

| カリフ制 | スルタン制 | |

|---|---|---|

| 起源 | 632年(ムハンマド死後、正統カリフ制の始まり) | 10〜11世紀頃(セルジューク朝などで登場) |

| 語源・意味 | 「ハリーファ(後継者)」=預言者ムハンマドの後継者 | 「スルターン(権威・権力)」=統治権力の保持者 |

| 主な役割 | 宗教的・政治的両面の最高指導者 | 軍事・行政の支配者、実質的統治者 |

| 宗教的権威 | 非常に高い(ウラマーにとって正統) | 基本的に宗教指導権は持たないが、ウラマーと連携する場合もあり |

| 政治的権限 | 名目的には広いが、時代と共に弱体化 | 現実的・実務的な統治権を握る |

| 有名な事例 | 正統カリフ、ウマイヤ朝、アッバース朝、オスマン帝国末期のカリフ制 | セルジューク朝、アイユーブ朝、オスマン帝国(スルタン兼カリフ) |

| 制度の性質 | イスラム共同体(ウンマ)の統合的象徴 | 王朝的・軍事的支配体制 |

| 終焉 | 1924年(トルコ共和国により廃止) | 各王朝ごとに終焉(例:オスマン帝国は1922年にスルタン制廃止) |

| 同時並存の可能性 | 可能(アッバース朝カリフとセルジューク朝スルタンなど) | カリフの名義のもとに統治することが多い |

カリフってのは、預言者ムハンマドの「後継者」を意味する言葉で、イスラーム世界全体の精神的・宗教的リーダーという立場でした。

カリフは“イスラーム世界の象徴”

カリフには軍の指揮権や政治的な力がないことも多く、どちらかというと「イスラーム共同体のまとめ役」としての意味合いが強かったんです。 たとえば金曜礼拝でカリフの名が読み上げられるとか、巡礼者の保護を命じるとか、そういう象徴的な存在ですね。

オスマン帝国もカリフを継承

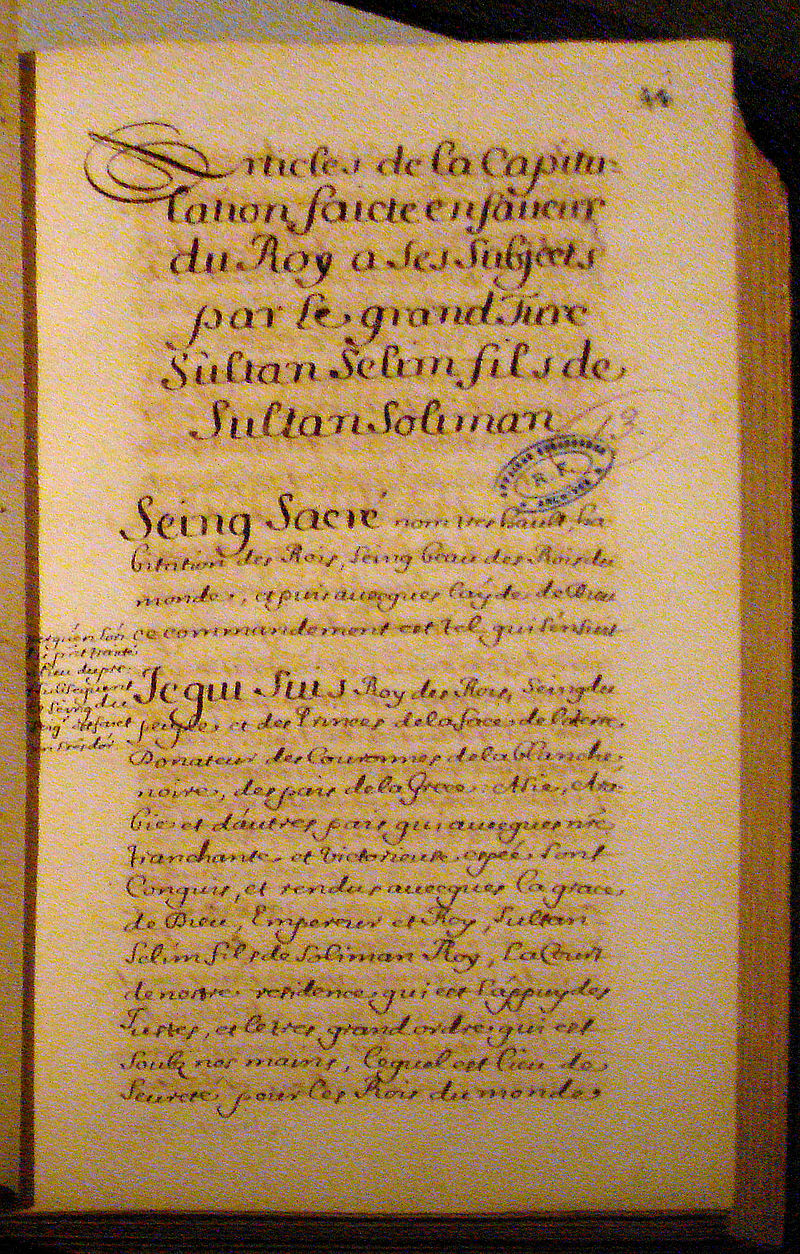

オスマン帝国が1517年にマムルーク朝を滅ぼしてエジプトを支配したことで、アッバース朝のカリフから「カリフ位」を引き継いだ(※1)とされます。ここからは、スルタンがスルタン+カリフの二刀流になるわけです。

※1:マムルーク朝(1250~1517年)は、エジプト・シリアを支配していたイスラーム王朝で、アッバース朝のカリフを保護していました。アッバース朝は1258年にモンゴル軍によってバグダードを破壊されて滅亡しますが、その後、マムルーク朝が形式的にその末裔をカイロに迎えて「儀礼的なカリフ」として奉じていたのです。

でも、実際にカリフとしての役割が前面に出るのは19世紀以降。列強に押され始めたオスマン帝国が、イスラーム世界の団結を呼びかけるシンボルとして「カリフ制」を前面に出すようになったんですね。

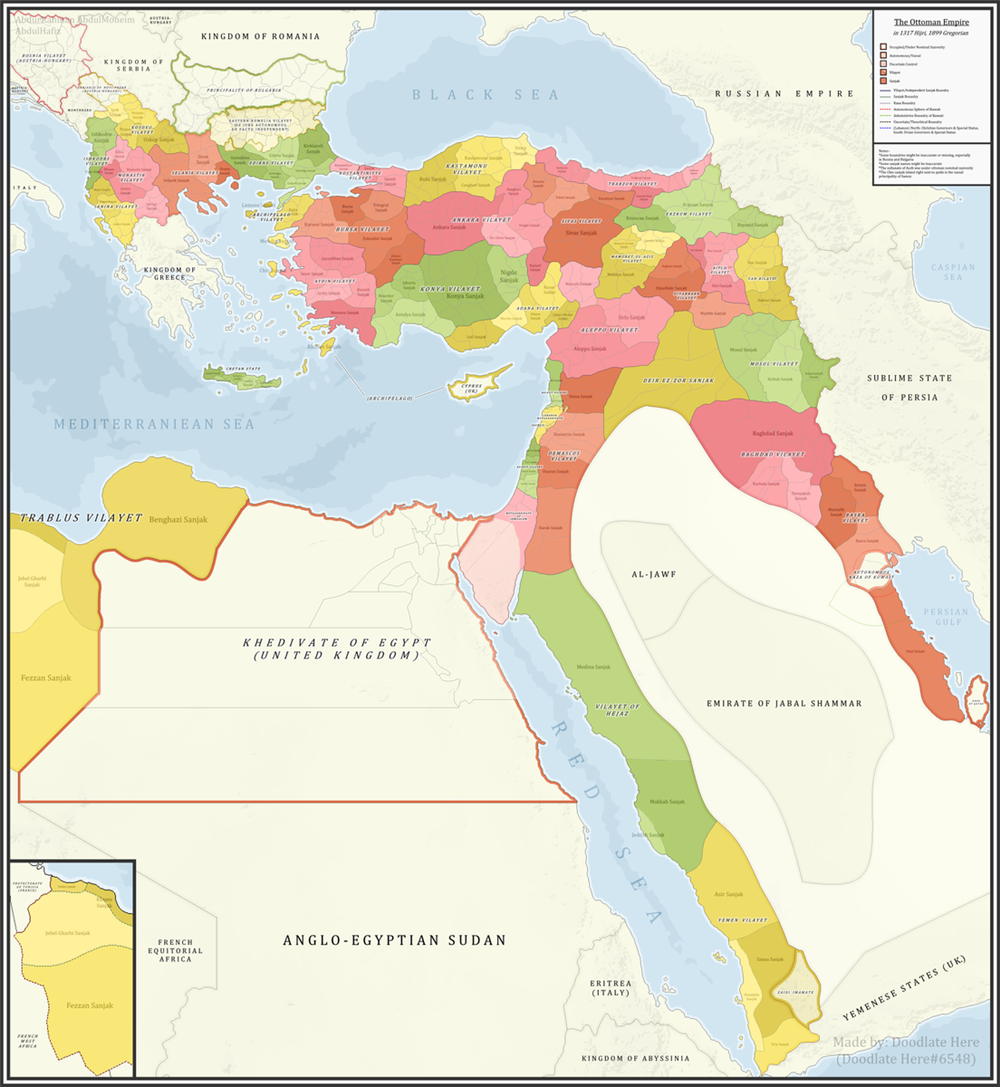

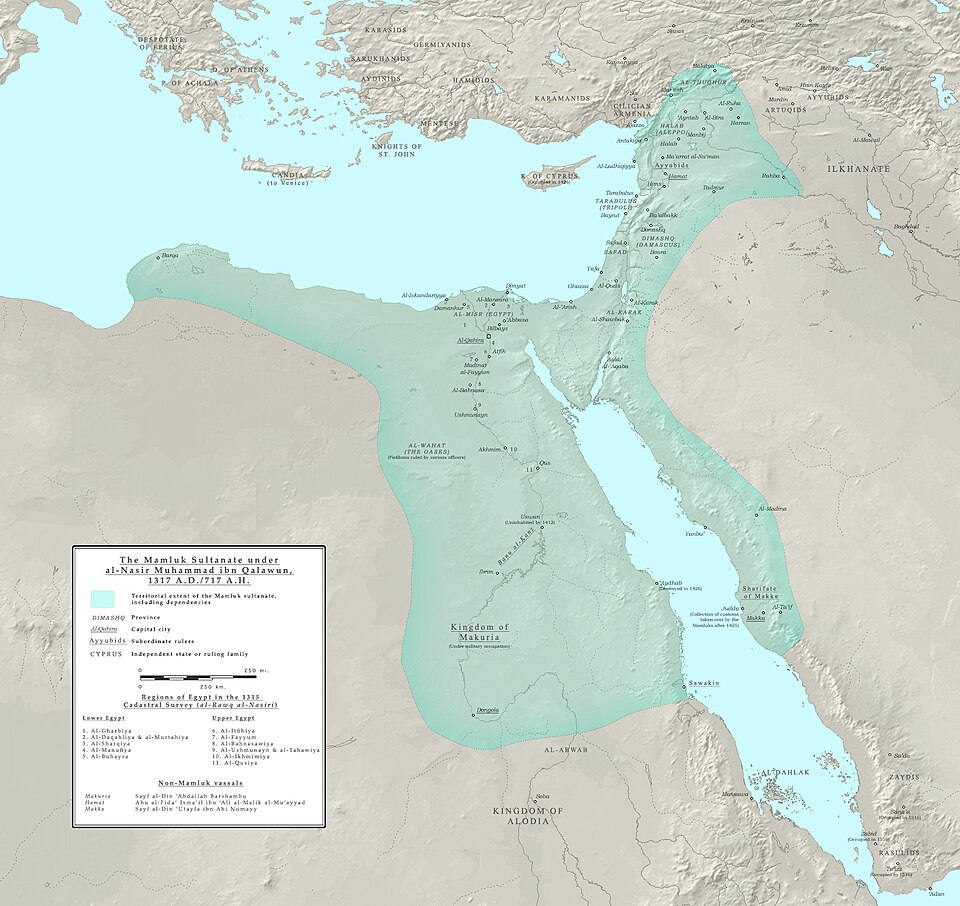

マムルーク朝の版図(1317年)

セリム1世によって征服されたマムルーク朝の版図は、シリア・ヒジャーズ・エジプトを含む広大なアラブ世界に及んでいた

出典:Photo by Ro4444 / Wikipedia commons CC BY-SA 4.0より

実務権力と精神的権威の違い

ここで大事なのは、スルタン=国家を動かす実務権力、カリフ=信仰共同体の精神的権威という役割分担。

- スルタンは軍隊を動かし、法令を出し、行政を指揮して実際に国家を運営していました。いわば「現場の支配者」。

- カリフは、ムスリム全体の「象徴」として団結や正統性を保証する看板のような存在。

つまり、スルタン制とカリフ制は機能も目的もまったく別物だったわけです。この違いを活かして、オスマン帝国は内政はスルタン、外交や宗教的権威はカリフと、場面ごとに役割を使い分けていたんですね。

スルタン制とカリフ制の違いは、「現実の国家を動かす人」と「信仰の象徴としてのリーダー」という役割分担にありました。

オスマン帝国はこの2つをうまく使い分けることで、現実的な統治力と宗教的な正統性の両方を手に入れていたんです。

でもそのバランスは、帝国が揺らぐたびに変化していくことになります――まさに“帝国政治の肝”だったんですね。