オスマン帝国の財政事情②─列強への経済的従属が進んだ理由

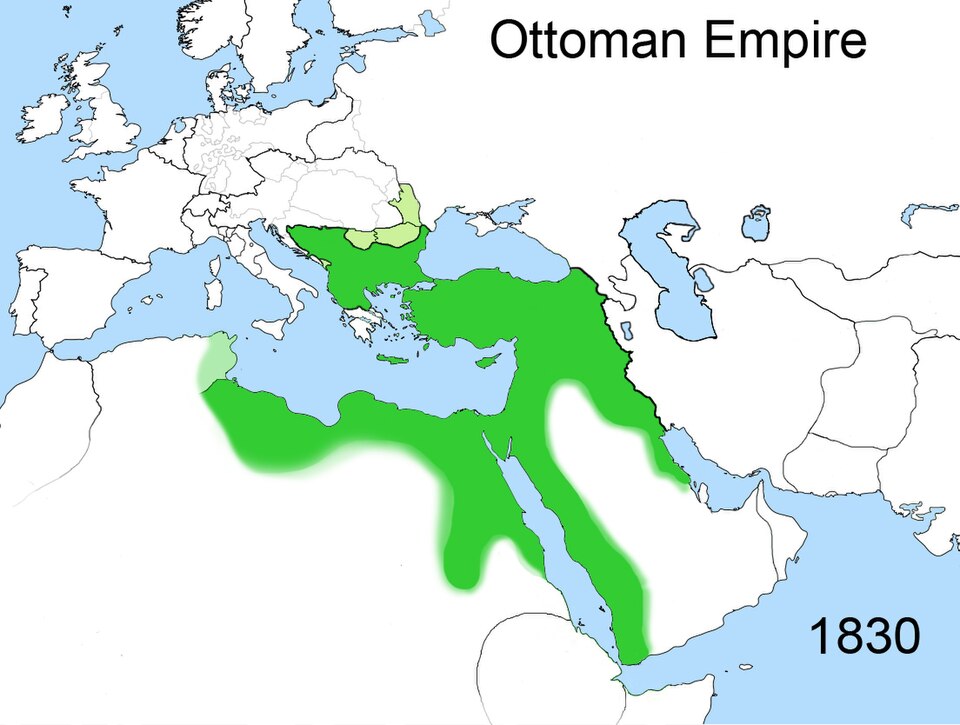

経済従属過渡期におけるオスマン帝国の領土

濃い緑:1830年時点でオスマン帝国が実効支配していた領土

薄い緑(ぼかし):形式的にはオスマン帝国に属していたが、実際には自立的・半独立状態にあった地域(例:エジプト、アルジェリア)

出典:Esemono / Wikimedia Commons public domainより

オスマン帝国の末期、とくに19世紀から20世紀初頭にかけて、帝国の経済は列強の手のひらの上で揺れ動いていました。外交的には「独立国」であっても、実際の財政運営や経済政策の多くは、イギリス・フランス・ドイツといったヨーロッパ列強の影響下に置かれていたのです。では、なぜこのような「経済的従属」の構図が形成されたのでしょうか?今回は、外債・利権・インフラの三方向からその理由を探っていきます。

外債依存の構造化

国家の財政そのものが、外国の銀行に「依存」せざるを得ない状況に陥ったことが最大の要因でした。

クリミア戦争以降の継続的借入

1853年のクリミア戦争を契機に、オスマン帝国は英仏の銀行から巨額の戦費を借りるようになりました。それ以降もバルカン戦争や露土戦争などが相次ぎ、戦争のたびに国債の発行が繰り返され、もはや財政の恒常的手段となっていったのです。

高金利・不平等な契約

借金の多くは高利貸しのような条件で組まれており、利率が10%を超えることも。しかも、融資の条件として税収担保や国有資源の譲渡が求められることも多く、まさに「貸す方が主導権を握る」構図でした。

公債管理局の設置

1875年の債務不履行(デフォルト)をきっかけに、列強はオスマン公債管理局(デュイ・パブリク)を設置。塩税・酒税・タバコ税・関税などを管理し、帝国の収入の一部を直接吸い上げる仕組みができあがってしまいました。

経済利権の譲渡

財政難を背景に、列強に対してさまざまな経済利権が売り渡されていきました。

鉄道・鉱山・港湾の利権化

19世紀後半、列強はオスマン領内に鉄道網を敷設し、鉱山資源の開発や港湾の運営を請け負うことで、帝国のインフラと資源を実質的に掌握していきました。とくにドイツのバグダード鉄道計画は、その象徴的な事例です。

関税自主権の欠如

オスマン帝国は、列強との不平等条約により関税自主権を失っていました。輸出入にかかる税率を独自に決めることができず、安価な欧州製品が大量流入。結果、国内産業は衰退し、列強の「市場」にされていったのです。

外国企業の治外法権

カピチュレーション(特権協定)によって、外国商人や企業にはオスマン法が及ばない状態が続き、帝国内であっても外国企業の経済活動はほぼ無制限。これがさらなる内製化の阻害要因となりました。

インフラ整備とその依存性

近代国家として不可欠なインフラ──その整備すら、オスマン帝国は自力で行う余裕がありませんでした。

鉄道建設の外資頼り

イスタンブル~バグダード間を結ぶ鉄道をはじめ、帝国内の主要鉄道網はドイツ・フランス・オーストリアなどの出資と技術に依存。結果として、帝国内に“経済的飛び地”のような空間が生まれ、治外法権と一体化していきます。

通信網と港湾整備も列強主導

電信網・郵便制度・港湾施設も多くが外国技師の設計・管理下にあり、通信や物流といった国家機能の根幹までもが部分的に外部依存状態に。

インフラ整備の“対価”としての政治譲歩

インフラ支援の見返りとして軍事協力・外交優遇・領事館設置などの要求を列強は突きつけており、技術供与の名目で帝国主権はじわじわと侵食されていったのです。

このように、オスマン帝国が列強に経済的に従属していった背景には、「借金による首根っこの確保」と「インフラと市場の外資依存」が深く関わっていたわけです。帝国が滅びたとき、すでにその“経済的主権”はほとんど残っていなかったともいえるでしょう。