オスマン帝国のキリスト教事情─正教会に認められた権利と限界とは

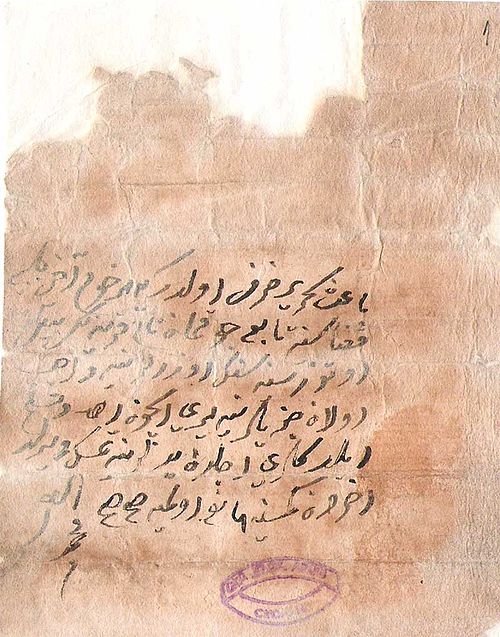

ゲンナディオス2世を総主教に任命するメフメト2世(15世紀)

ゲンナディオス2世をコンスタンティノープル総主教に任命したメフメト2世は、征服後の統治において東方正教会を活用し多民族帝国の安定を図った

出典:Workshop of Gentile Bellini / Wikimedia Commons Public Domain

オスマン帝国というと、やっぱりイスラーム国家のイメージが強いですよね。でも、実は帝国内で最大の非ムスリム集団はギリシャ正教徒だったんです。特に帝国初期から中期にかけては、東ローマ帝国の旧領を引き継ぐかたちで、バルカン半島やアナトリア西部に多数の正教徒が暮らしていました。この記事では、そんな正教徒たちがどんな立場でオスマン社会に存在し、どこまで自由を認められていたのか、そして何が「限界」だったのかを見ていきます。

正教会に与えられた地位

オスマン帝国では形式上の保護と現実の自律が両立していたんです。

コンスタンティノープル総主教の復権

1453年のコンスタンティノープル陥落後、オスマン帝国は正教会の総主教職を認めました。つまり、ムスリム皇帝の庇護下にありながら、ギリシャ正教会は内部の信仰や組織を継続的に維持することが許されたんです。これはムスリムが多数派を占める帝国としては、かなり寛容な対応だったともいえるでしょう。

ミッレト制度下の自治権

正教徒たちは「ギリシャ人ミッレト」として、他の異教徒グループと同じく宗教共同体としての自治を認められました。婚姻、相続、教育など、日常の多くの面で総主教のもとで物事が処理され、ムスリムの裁判所に頼る必要はなかったのです。

正教徒の生活と制限

ただし信仰の自由はあっても、決して平等ではなかったのがポイントです。

礼拝や行事の自由

正教会の礼拝や宗教行事は基本的に自由に行うことが可能でした。既存の教会の使用は許され、新設こそ難しいものの、目立たない形での改築などは地域ごとに黙認されるケースもありました。祭日や断食といった信仰実践もオスマン法のもとで保護されていたんです。

服装や権利の制限

一方で、ムスリムと同じ権利を持つわけではなく、正教徒には以下のような差異化措置がとられていました。

- 派手な服装や武器の所持の禁止

- 高い教会建築の禁止

- 証言権の制限(ムスリム相手の裁判で不利)

- 軍務の免除(代わりにジズヤ徴収)

つまり、信仰は守られるけど、身分はあくまで“二級市民”というのが、オスマン帝国における正教徒の位置づけだったのです。

時代とともに変わる立場

オスマン帝国で暮らす正教徒には、近代化の中で生まれた希望と不安がありました。

タンジマート改革の恩恵

19世紀のタンジマート期には、正教徒も「オスマン市民としての平等」を名目上得ることになりました。ジズヤの廃止や兵役参加の解禁など、制度的にはムスリムと肩を並べる可能性も出てきたんです。

ヨーロッパ列強との結びつき

ところがこの時期、西欧列強──とりわけロシア帝国が「正教徒の保護者」を自称して圧力をかけるようになります。それによって正教徒は「帝国の忠臣」であると同時に「外国の手先」と見なされることも増え、信頼の揺らぎと民族主義の台頭につながっていったのです。

このように、オスマン帝国は正教徒に対して「支配と共存」の絶妙なバランスを保とうとしましたが、それはあくまで時代と状況に応じて変化し続けた不安定な立場でもあったのです。