オスマン戦史《プレヴェザの海戦》編 ─ レパントの海戦との違いとは?

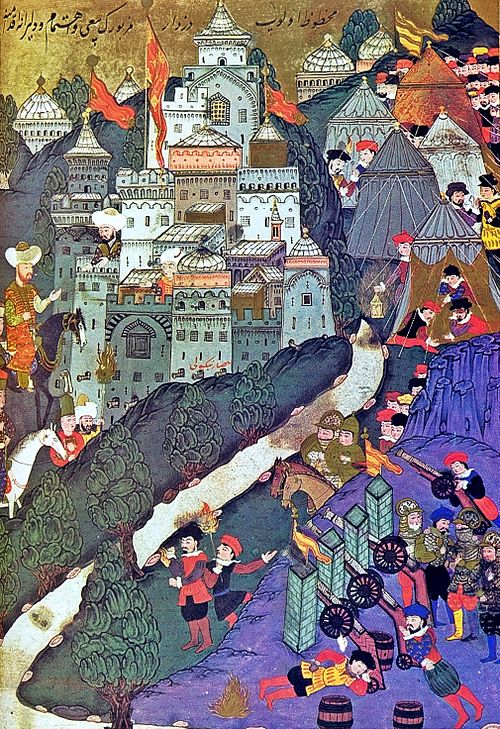

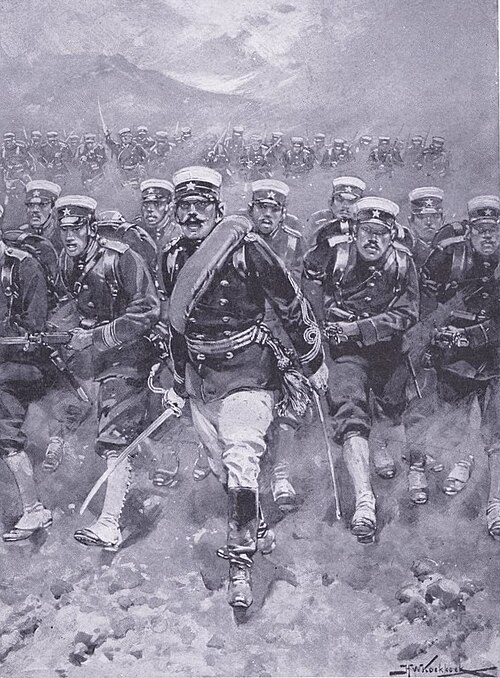

プレヴェザの海戦(1538年)を描いた海戦画

元海賊提督バルバロッサ・ハイレッディン率いるオスマン艦隊が、神聖同盟の連合艦隊を打ち破った伝説的海戦。オスマン帝国の地中海海上覇権を決定づけた。

出典:Ohannes Umed Behzad / Wikimedia Commons Public domainより

16世紀の地中海。オスマン帝国とキリスト教諸国とのあいだで、二つの“歴史的海戦”が繰り広げられました。一つはプレヴェザの海戦(1538年)、そしてもう一つはレパントの海戦(1571年)。どちらも同じ地中海を舞台にした戦いですが、その結末は真逆──オスマンは一方で大勝利を収め、もう一方では惨敗を喫します。では、いったい何が違ったのでしょうか?今回は、両者の違いに注目しながら、海戦という戦い方における時代の転換点をわかりやすくかみ砕いて解説します。

プレヴェザの海戦とは

まずはオスマン帝国が“勝者”となった海戦から見ていきましょう。

背景と開戦の理由

1538年、スレイマン1世の命を受けたオスマン艦隊は、地中海における制海権の拡大を狙って進出します。対するは、教皇パウルス3世の呼びかけで結成された「神聖同盟艦隊」。構成メンバーはスペイン、ヴェネツィア、ローマ教皇庁と、錚々たる顔ぶれでした。

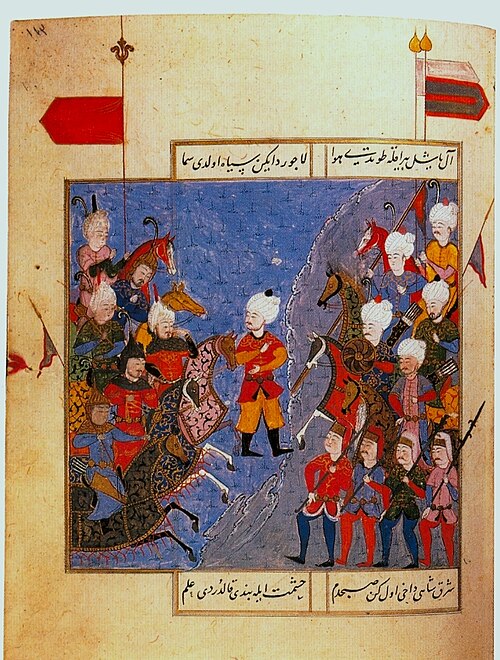

オスマンの海軍戦略

オスマン艦隊を率いたのは、伝説的提督ヒュドラの海賊出身・バルバロス・ハイレッディン。軽快なガレー船を駆使し、風を読み、地形を利用して神聖同盟艦隊を分断する戦術で完勝を収めました。決戦はギリシャ西岸のプレヴェザ沖。戦力差を覆すその用兵術に、ヨーロッパ側はなす術なく敗走することに──。

レパントの海戦とは

続いて、歴史的“敗北”を迎えるレパントの海戦を見てみましょう。

新たな神聖同盟の形成

1571年、オスマン帝国はヴェネツィア領のキプロス島を攻撃。その行為に反発したヨーロッパ諸国が再び団結し、スペインのフェリペ2世を中心に、今度はより強固な神聖同盟が結成されました。ローマ教皇ピウス5世の号令のもと、ジェノヴァ・マルタ騎士団・教皇庁も加わり、巨大艦隊が東地中海に集結します。

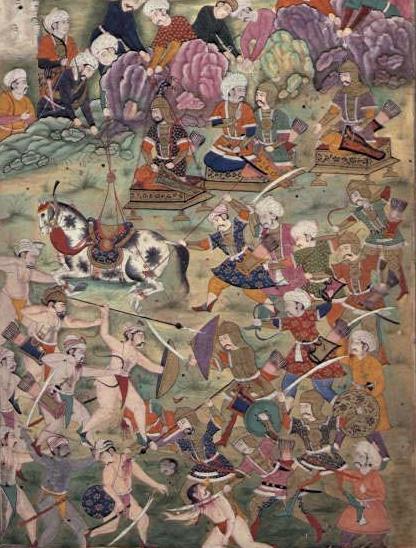

トルコ艦隊の敗北

戦いの舞台は、ギリシャ西岸のレパント沖。オスマン側は、かつての英雄・バルバロスはすでに他界し、指揮はアリ・パシャ。対するキリスト教側は、経験豊かな指揮官ドン・フアン・デ・アウストリアのもと、鉄砲装備を整えた新型戦列艦で応戦。激戦の末、オスマン艦隊は壊滅。5万以上の戦死者と共に、制海権の主導権を失うこととなりました。

勝敗を分けた要因とは

このふたつの海戦、結果が正反対だった理由を深掘りしてみましょう。

指揮官の器と戦術力

プレヴェザではバルバロス・ハイレッディンという不世出の名将が采配を振るい、柔軟かつ緻密な戦術で神聖同盟を翻弄しました。一方レパントでは、指揮官アリ・パシャにそのような巧みさは見られず、戦線を維持できずに崩壊へと向かっていったのです。

戦術の進化と火器の影響

プレヴェザ時点では、まだ接舷戦( boarding battle )や白兵戦が主流でしたが、レパントでは火砲による長距離砲撃が主戦術に。キリスト教側は大砲を多数搭載した重装艦を運用しており、技術面での差が戦局を大きく左右したわけです。

オスマン海軍のその後

海戦の勝敗は、帝国の海洋戦略にどんな影響を及ぼしたのでしょうか?

プレヴェザ後の優勢維持

1538年の勝利後、地中海の多くの島々はオスマンの支配下に入り、「オスマンの湖」とまで呼ばれるようになります。艦隊はアフリカ沿岸、紅海、ペルシャ湾へと進出し、東方貿易の要所を次々掌握していきました。

レパント後の建て直し

レパントでの壊滅は一大ショックでしたが、意外にもその後オスマンは艦隊を短期間で再建。翌年には再び海上作戦を展開するまでに復活しています。とはいえ、それ以降の地中海支配は“維持”が精一杯。積極的な拡大の時代は、ここで終止符を打たれたといえるでしょう。

世界史における意味

最後に、この二つの海戦が世界史に刻んだ意義について触れておきます。

イスラームvsキリスト教の象徴

どちらの海戦も、ただの領土争いではありませんでした。背後には宗教対立という大きな構図があり、勝敗は「文明間の対決」として受け止められました。特にレパントの勝利は、当時のヨーロッパにとって精神的勝利として大きな意味を持ちました。

近代海戦の転換点

レパントの海戦は、ガレー船中心の古典的海戦から、火砲主力の“近代型”へとシフトしていく転機でもありました。つまりこの戦いを境に、海軍の在り方そのものが変質していったのです。

このように、プレヴェザとレパントは、地中海世界における“支配の形”の変遷を象徴する戦いだったのです。