タンジマートとは何か①─目的と内容をわかりやすく解説!

タンジマートの始まり

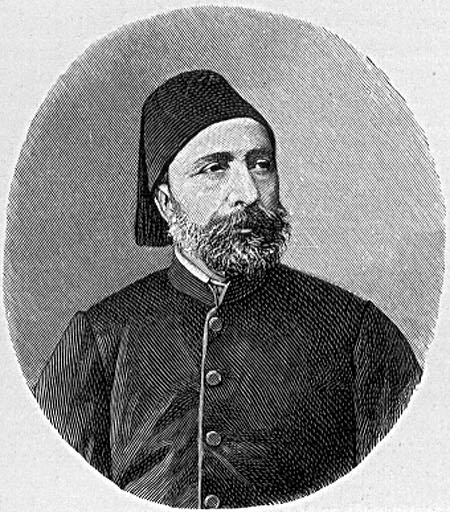

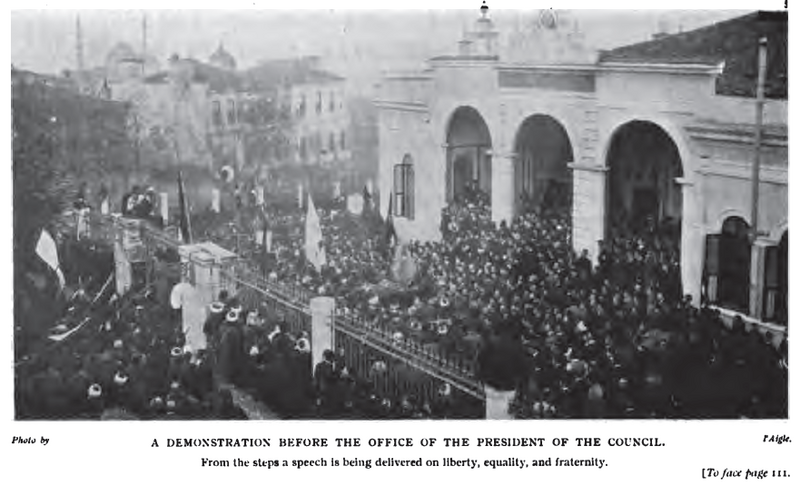

1839年、ギュルハネ勅令を読み上げタンジマートの口火を切るムスタファ・レシト・パシャ

出典:Unknown author / Wikimedia Commons public domainより

19世紀のオスマン帝国は、内からも外からも大きなプレッシャーにさらされていました。バルカンでは反乱が相次ぎ、西欧列強は経済・軍事・宗教のあらゆる面で帝国に干渉してくる…。このままじゃヤバい──そう危機感を抱いたオスマン政府が打ち出したのが、かの有名な「タンジマート(Tanzimat)」だったんです。

「タンジマート」っていうと難しそうに聞こえるけど、ざっくり言うと帝国の大改革パッケージ。この記事では、その目的と中身をできるだけわかりやすくかみ砕いて解説していきます!

タンジマートとは何だったのか

まずはその基本的な定義から。

意味と語源

「タンジマート(Tanzimat)」は、アラビア語起源のトルコ語で「再編・整備」を意味します。つまり、国の仕組みを“イチから整え直す”という意志が込められている言葉なんですね。

開始時期と宣言

そのスタートは1839年。時のスルタンアブデュルメジト1世が発した「ギュルハネ勅令(ギュルハネ・ハッタイ・シェリーフ)」が起点です。イスタンブールのギュルハネ庭園で発表されたこの文書は、「帝国を立て直すぞ!」という決意表明でもありました。

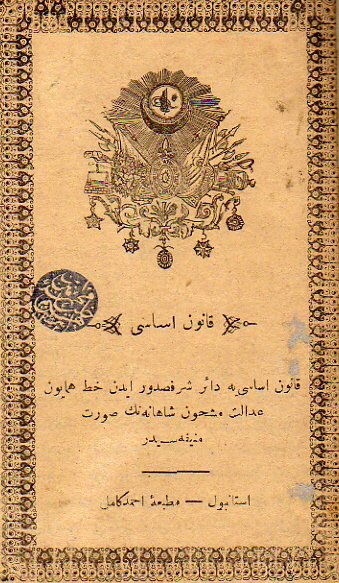

終わりと総称

タンジマートは約40年間続き、1876年に初の憲法が発布されると、その改革期はひとまずの区切りを迎えます。この一連の改革全体を、現代ではまとめて「タンジマート改革」と呼んでいるんです。

タンジマートの目的

では、オスマン政府は何を目指してこの改革を始めたのか?

帝国の統合維持

最大の目的は「帝国をバラバラにしないこと」。民族も宗教も言語も違う人たちを同じ国の中に抱えていたオスマン帝国は、独立運動や列強の干渉によって解体の危機に直面していました。そのため、「みんな平等に扱うから出ていかないで!」という懐柔策でもあったわけです。

西欧列強へのアピール

イギリスやフランスといった列強からの干渉をかわすためにも、「ちゃんと改革してますよ!」「近代国家を目指してます!」という姿勢を見せる必要がありました。タンジマートは、そんな外交的ポーズの意味も持っていたのです。

国家の再建と財政改革

当時の帝国は税収不足・軍の弱体化・官僚の腐敗など問題だらけ。タンジマートは国家を一から立て直すという“国家再建プロジェクト”でもあったわけですね。

主な改革内容

では実際にどんな中身の改革が行われたのか、代表的なものを紹介します。

法制度の整備

最も重視されたのが「万人に共通する法」の制定です。これまでイスラーム法が優先されていた社会で、ムスリムもキリスト教徒もユダヤ教徒も平等に扱われる法律が導入されました。フランス民法の影響も大きかったと言われています。

徴税・土地制度の改革

税の中抜きや地方豪族の私腹を肥やす構造を是正するため、中央集権的な徴税制度が導入されます。また土地台帳制度(タプ)も整えられ、土地の所有権や賃借関係が近代的に管理されるようになりました。

近代軍制と教育制度

西欧諸国の軍制をモデルにした常備軍の再編成や、士官学校の創設もこの時期です。教育面でも、近代的カリキュラムを備えた学校が設立され、文官・軍人の専門的育成が始まったんです。

このように「タンジマート」とは、単なる制度いじりではなく、「どうやってバラバラの帝国をまとめ直すか?」という切実な課題に答えようとした総合的な改革だったんですね。そしてその裏には、列強の圧力や国内の危機感といった、複雑な事情がからんでいたのです。