タンジマートとは何か②─日本・明治維新との共通点とは?

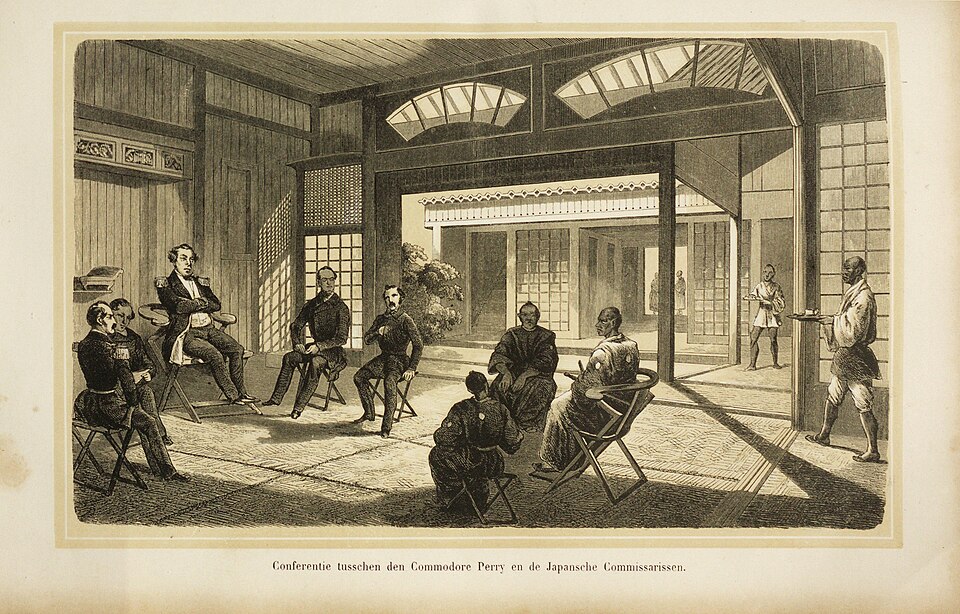

ペリーと日本の使節団の会談(1856年、ハイネ画)

黒船来航とともに始まった開国交渉の一環として、幕府が派遣した使節団とアメリカ・ペリー提督率いる艦隊との会談を描いた場面。タンジマートも明治維新も、欧米列強の開国圧力がきっかけになったという点で共通する。

出典:Wilhelm Heine / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国のタンジマートと、日本の明治維新\──時代も場所も全然違うこの2つの改革、実はびっくりするほど似た点が多いんです。

どちらも「近代国家として生き残る」ための抜本改革。どちらも「西洋列強の圧力」という外因を抱えてのスタート。そして、両者とも伝統と革新のはざまで揺れ動きながら、新しい国家のかたちを模索していった…。

今回は、そんなタンジマートと明治維新の共通点を通して、「改革」とは何か?を考えてみましょう。

改革の動機と背景

まずは、なぜこの2つの国が大改革に踏み出したのか、という部分から比べてみます。

西欧列強への危機感

どちらの国も共通していたのが、「このままじゃ列強に飲まれる…!」という焦燥感。オスマン帝国は「東方問題」による領土分割の危機、日本はペリー来航を契機とした不平等条約によって、急激な近代化を迫られました。

旧体制の限界

オスマン帝国では、スルタンと地方有力者の権力分立が行き詰まり、日本では幕府の統治能力が限界に。どちらも「もうこの仕組みでは持たない」と判断し、国家の再設計に舵を切るわけです。

国内統一の必要性

民族も宗教も入り混じったオスマン帝国、多藩体制の名残があった日本。どちらも“一つの国家”としてまとまることが急務だったんです。

改革の中身とアプローチ

続いては、実際にどう改革が進められたかを見ていきます。

中央集権化の推進

タンジマートでは地方豪族や軍司令官の権限を削減し、首都イスタンブールに権力を集中。日本では廃藩置県により藩主の統治権を廃止し、中央政府が直接支配する仕組みを整えました。

法制度の整備

オスマン帝国はフランス法をモデルに民法・刑法・商法を整備、日本もフランス法・ドイツ法を参考にして新しい近代法体系を構築。この部分は非常に似通っています。

軍事と教育の改革

タンジマートでは常備軍の再編と士官学校の設置が進み、日本も徴兵制の導入と陸海軍の近代化を進行。教育でも、それぞれ西欧式の制度を取り入れ、エリート官僚・軍人の育成が始まりました。

成果と限界

どちらの改革も一定の成功を収めつつ、限界も抱えていました。

近代国家への一歩

タンジマートは、オスマン帝国を法治国家として再編し、日本の明治維新は欧米列強と肩を並べる工業国家への道を切り開きました。いずれも「旧世界からの脱却」は果たせたと言えるでしょう。

社会的なひずみ

ただし、西欧化を進めるあまり、オスマン帝国では伝統的ウラマー層(宗教指導者)と対立、日本では士族の没落や農民の重税負担など、社会的な混乱も相次ぎました。

最終的な帰結の違い

タンジマート改革は帝国の延命にはなったものの、最終的にオスマン帝国は崩壊してしまいます。一方、明治維新を経た日本はそのまま近代国家として大国化を果たしていきました。つまり、改革の行方は“制度だけでは決まらない”ということでもあります。

このように、タンジマートと明治維新は、立場こそ違えど、ともに“西洋の衝撃”に応じて自国を変えようとした試みでした。中央集権・法整備・軍制改革…その共通点の多さは、まさに「近代化のグローバルテンプレート」だったとも言えるかもしれませんね。