オスマン帝国で「外交」を担った機関や役職とは?

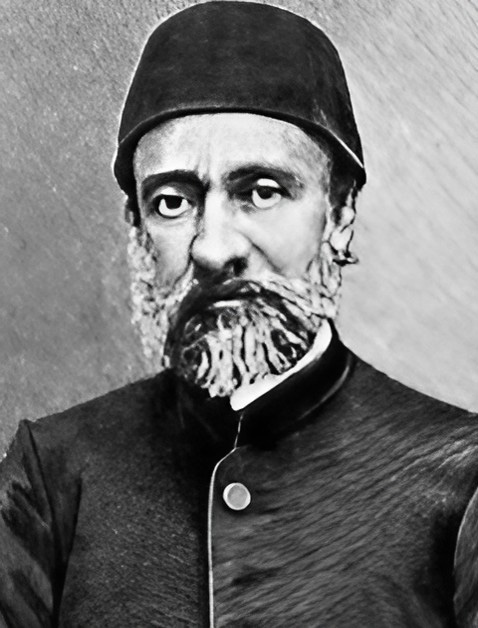

帝国を代表する外交官─アリ・パシャ(1815~1871)

クリミア戦争後のパリ講和会議(1856)で欧州列強と渡り合い、オスマン帝国をヨーロッパの「合法的国家」として承認させた「タンジマート三傑」の一角

出典:Unknown author / Public domainより

オスマン帝国って、軍事国家のイメージが強いかもしれませんが、実は外交制度もしっかり整っていたんです。何しろ、あれだけの多民族・多宗教の領域を長期間にわたって維持するには、戦うだけじゃ足りない。むしろ、話し合いの腕前こそが、帝国の屋台骨を支えていたとも言えるんですね。

この記事では、そんなオスマン帝国で外交を担った制度・役職・組織について、どんな人たちが、どうやって外国とやりとりしていたのかを詳しく解説していきます!

オスマン帝国の外交制度の特徴

まずは、大まかな制度の全体像から整理してみましょう。

常設の外交機構は存在しなかった

ヨーロッパでは17世紀頃から常駐大使制度が広まりますが、オスマン帝国では18世紀末まで外交官の常駐制度は未発達でした。それまでは、必要に応じて使節を派遣し、任務が終われば帰国するスタイルが基本だったんです。

宮廷主導の外交

外交は軍事や内政と同じくスルタンの権限下に置かれており、最終的な判断は常に宮廷、とくに大宰相(ヴェジール=アーザム)が担っていました。つまり、政治の中心と外交の中心がほぼ一致していたんですね。

外交と儀礼が一体化

オスマン外交では、交渉の内容よりも“形式”が大事にされることが多く、たとえばヨーロッパの使節に対しても、入城の際の衣装や礼の順序まで細かく規定していました。外交はすなわち“帝国の威光”を示す儀式でもあったのです。

外交を担当した役職

ここからは実際に外交を担った人々の役職について見ていきましょう。

大宰相(ヴェジール=アーザム)

帝国の行政全般を統括する最高責任者で、スルタンの代理人として外交方針も決定します。特に条約交渉・外交文書の発給・外国使節の接遇などは、すべて大宰相の管轄でした。

外務担当官(レイス・エル=キターブ)

オスマン帝国における初期の“外務官”ポジションにあたる役職。もともとは外交文書の作成・記録を行う事務的な役割でしたが、時代とともに対外交渉の現場でも活躍するようになっていきます。

翻訳官(ドラグマン)

言語の壁を越えるうえで欠かせなかったのが翻訳官=ドラグマンたち。ギリシア系、アルメニア系、ユダヤ系などの非ムスリム出身者が多く、彼らが外交交渉の“通訳兼アドバイザー”として重宝されていました。とくにフランス語・イタリア語・ギリシア語に精通した人材が多かったようです。

外交交渉を支えた組織と制度

個人だけでなく、外交を動かす仕組みやネットワークも存在していました。

門番長会議(ディヴァーン)

オスマン帝国の最高評議会である「ディヴァーン」は、外交問題の最終決定機関でもありました。大宰相をはじめとする高官たちが集まり、戦争・和平・同盟といった大方針を議論します。外国使節もここで公式に謁見を受けました。

宮廷通訳団(大翻訳局)

18世紀以降、ドラグマンの地位が制度化され、宮廷翻訳局として正式な機関となります。外交文書の作成や、交渉の逐語訳を担当し、事実上帝国の言語政策の一翼を担うようになっていきました。

常駐大使の制度化(19世紀)

オスマン帝国でもついに1793年にロンドンへ、初の常駐大使を派遣。この頃からヨーロッパ型の外交制度を部分的に取り入れ始め、外交官養成制度(ミュネッヴェル・メクトゥビ)も整えられていきます。

このように、オスマン帝国では当初は“出張外交”が主流でしたが、徐々に役職と制度を整備し、近代的な外交システムへと進化していったんです。豪華な儀礼の裏で、実は翻訳官や事務官たちが国の運命を左右していた…そんな地味だけど重要な世界が広がっていたんですね!