ローザンヌ条約の内容─セーヴル条約との違いを理解しよう

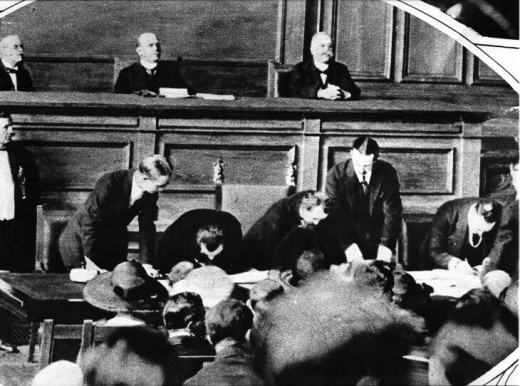

ローザンヌ条約署名の様子(1923年)

スイス・ローザンヌにおける条約調印会議の公式写真で、署名の瞬間を捉えている

出典:HubPages / Public domainより

第一次世界大戦後、「オスマン帝国をどうするか?」という問題はヨーロッパ列強にとって超重要なテーマでした。そこで出された最初の答えがセーヴル条約。でもこの条約、あまりにも過激だったせいで、現実的には機能せず“お蔵入り”に。じゃあその代わりに出された新しい答えは何か?──それがローザンヌ条約(Treaty of Lausanne)です。

この条約によって、セーヴルで描かれた“帝国解体計画”は一掃され、代わりにトルコ共和国の独立と主権が国際的に認められることになりました。

つまり、ローザンヌ条約は帝国から共和国への歴史的な橋渡しとなったわけなんです。

この記事では、そのローザンヌ条約の具体的な内容と、セーヴル条約との違いを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます!

ローザンヌ条約とは何か

まずは条約の基本情報を押さえておきましょう。

調印日と場所

条約が締結されたのは1923年7月24日。スイスのローザンヌという都市で開かれた国際会議にて合意されました。

この条約はトルコ大国民議会(アンカラ政府)と連合国(イギリス・フランス・イタリアなど)の間で交わされ、もはやイスタンブールのスルタン政権は無視されていた点も重要です。

調印国と構成

トルコ側の代表はイスメト・イノニュ。連合国側からはイギリス、フランス、イタリア、そしてギリシアなどが参加しました。

条文は合計143条に及び、領土問題、経済関係、少数民族の扱いまで幅広く網羅されていました。

領土と国境の再定義

ローザンヌ条約後のトルコ・ギリシャ・ブルガリア国境図

1923年のローザンヌ条約によって確定されたトルコ西部国境を示す地図

出典:Ori~ / Public domainより

最も大きなポイントは、「トルコの領土はここまで!」と明確に国境線が引かれたこと。

現代トルコの基礎

アナトリアと東トラキアの領有がトルコに正式承認され、イズミルやエディルネといった重要都市も保持されました。一方、アラブ地域や北アフリカの旧オスマン領は放棄。

ギリシアとの国境画定

ローザンヌ会議ではギリシアも参加しており、イズミルの返還やエーゲ海諸島の整理が行われました。これによってギリシアとの戦争状態が終結し、和平が成立します。

アルメニア・クルド問題の消滅

セーヴル条約で規定されていたアルメニア国家の建設やクルド人の自治構想は、ローザンヌでは完全に取り消されました。これにより、民族自決の理想は実現されず、トルコの領土一体性が優先された形になります。

経済・軍事の主権回復

「独立国家」としての条件をしっかり取り戻したのが、このパートです。

関税自主権の回復

トルコは関税や輸入制限の主導権を取り戻し、植民地的な経済依存状態から脱却する道を歩み始めます。

外国資本の活動にも制限が設けられ、国内産業の保護が優先されるようになりました。

公債問題の整理

オスマン帝国時代からの旧債務問題も、トルコと連合国との協議で段階的に支払う枠組みが整備されました。

これにより、過去の借金に縛られない経済再建が可能になります。

軍備の自由

セーヴル条約では軍隊5万人まで・空軍禁止でしたが、ローザンヌ条約ではこの制限が完全撤廃。

つまり、トルコ共和国は自国防衛のための正規軍を保有する権利を手に入れたんです。

セーヴル条約との違い

では、具体的にセーヴル条約とどう違ったのか?ポイントを比較してみましょう。

条約の当事者

セーヴルではスルタン政権が署名したのに対し、ローザンヌではアンカラ政府=実質の国家権力が署名。

これは正統政府の入れ替わりを国際社会が承認したことを意味します。

領土処分の扱い

セーヴルでは列強による解体と分割が前提だったのに対し、ローザンヌでは民族の境界よりも国家の存続が優先。

つまり、トルコ側の実効支配を尊重した内容に変化しています。

民族自決の後退

セーヴルで謳われたアルメニア建国やクルド自治は、ローザンヌではすべて削除。

これにより、「勝てば自決は認められない」という現実的な国際政治の構図が見えてきます。

このように、ローザンヌ条約はセーヴル条約の“夢想”を現実に引き戻した内容でした。軍事も経済も、そして国境線も、トルコ共和国の“実力”を前提に再構築されたのです。だからこそこの条約は、オスマン帝国の終焉と近代トルコ国家の出発点を同時に刻んだ、まさに歴史の分水嶺だったのです。