オスマン帝国の歴代海戦

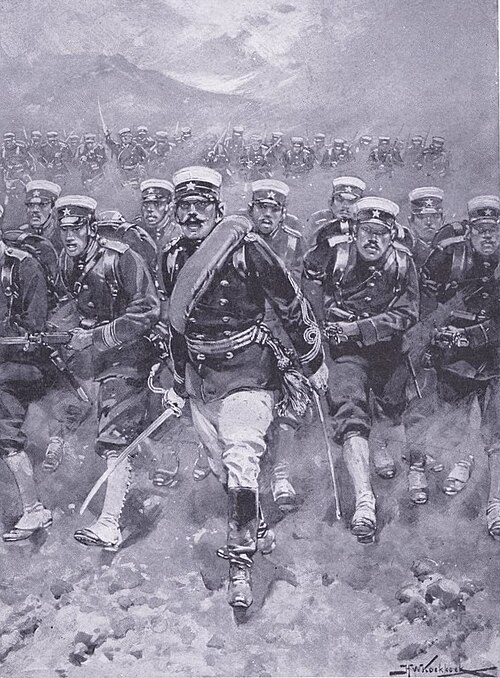

ナヴァリノの海戦(1827年)

ギリシャ独立戦争中、オスマン帝国艦隊が英仏露連合艦隊に敗北した戦いで、地中海におけるオスマン海軍の衰退を印象付けた

出典:ガルネライ作 / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国は建国から滅亡まで600年以上も続いた超ロングランの帝国ですが、その長い歴史の中で海戦もたくさん経験しています。

最初は内陸の小国だったのに、だんだん地中海・紅海・黒海へと進出し、やがては「海の覇者」になるまでに成長。

ここでは、オスマン帝国が参戦した重要な海戦を時代順にまとめつつ、それぞれの背景と結果をわかりやすく整理してみました!

初期:地中海に出ていくまでの小規模な海戦

オスマン帝国の初期はまだ海に面した勢力じゃなかったので、海戦はほとんどありませんでした。

でも15世紀になるとバルカン半島を南下し、いよいよエーゲ海や黒海に進出。ここから「海との付き合い」が本格的に始まります。

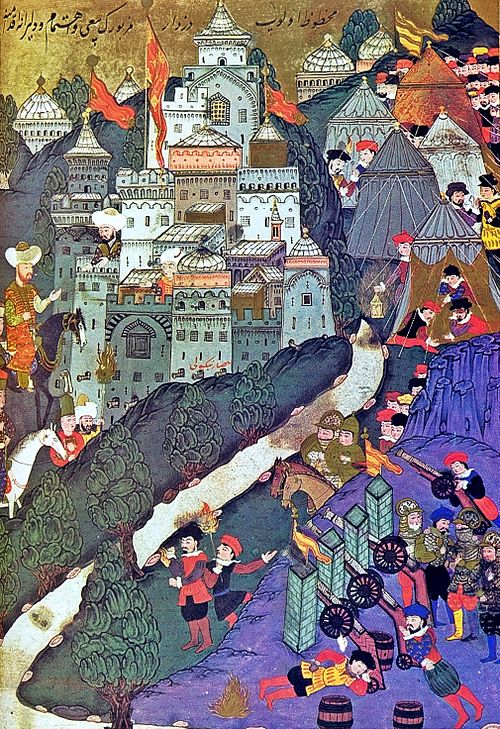

コンスタンティノープル包囲戦(1453年)

海戦というより“海上封鎖”に近いですが、金角湾を守るビザンツ艦隊とオスマン海軍が対峙しました。

ビザンツ側が海に鎖を張って抵抗するも、オスマン側は船を陸路で運んで金角湾に出現という奇策で突破。

- 結果:海上封鎖を突破し、首都を陥落させる大成功

- 意義:これ以降、イスタンブールが海洋帝国の拠点に

ロドス包囲戦(1522年)

エーゲ海南東部、騎士団国家ロドスを制圧するため、海上封鎖と艦砲射撃を駆使。オスマンの海軍力が本格的に注目され始めた戦いです。

- 結果:ロドス騎士団が降伏、島を支配

- 意義:東地中海の制海権を握る足がかりに

黄金期:地中海を制した大海戦ラッシュ

16世紀中ごろ、スレイマン1世〜セリム2世の時代にかけて、オスマン帝国は海軍を強化し地中海での覇権争いに本格参戦します。

この時代の海戦は、ヨーロッパとの“海上ガチンコ勝負”ばかりです。

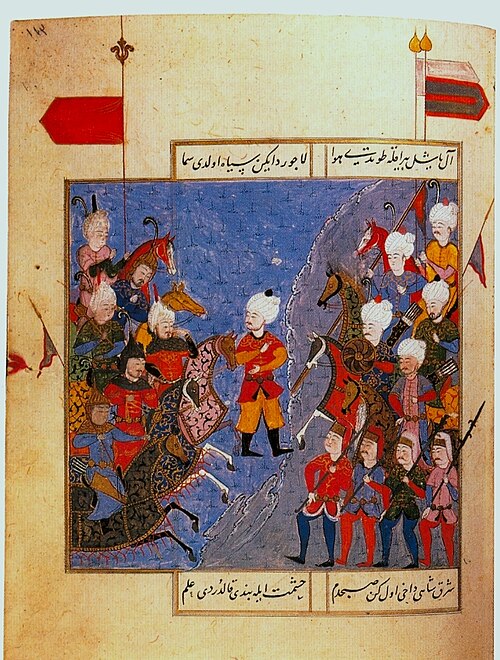

プレヴェザの海戦(1538年)

バルバロス・ハイレッディン提督が、スペイン・ヴェネツィア・教皇庁の連合艦隊と対決。機動力と戦術の差でオスマンが圧勝。

- 結果:オスマン海軍の完全勝利

- 意義:地中海の制海権をほぼ独占。欧州側は数十年手が出せず

マルタ包囲戦(1565年)

マルタ騎士団の拠点を制圧しようとしたが、ヨーロッパ側の支援でオスマンは撤退。

海軍ではなく、上陸作戦の準備不足が目立った戦い。

- 結果:オスマン側の失敗

- 意義:地中海での支配に“ほころび”が見え始める

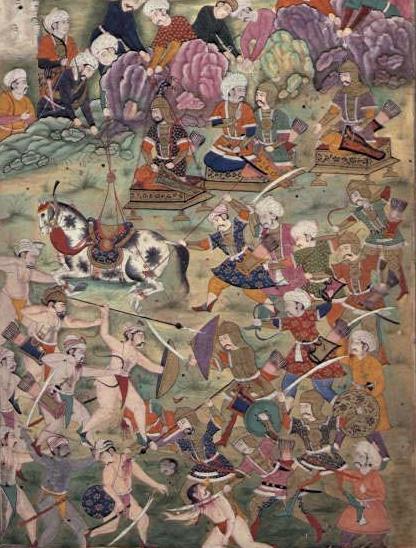

レパントの海戦(1571年)

神聖同盟艦隊(スペイン、ヴェネツィア、教皇庁など)と衝突。この時はオスマンが大敗し、連戦連勝の流れが止まる。

- 結果:オスマン艦隊が壊滅的損害

- 意義:海軍力の限界と再建の必要性を痛感する転換点に

衰退期:紅海・インド洋での戦いと植民地主義の波

17〜18世紀になると、ヨーロッパ列強がインド洋・アフリカ・東アジアに進出。オスマン帝国も紅海やペルシア湾で戦いますが、技術と資金力の差が大きくなっていきます。

ディウ沖海戦(1538年)

ポルトガルのインド支配を阻止しようと、オスマン海軍がムスリム連合とともに戦います。

- 結果:ポルトガル側が勝利し、オスマンのインド洋進出は挫折

- 意義:地中海外の海洋支配が困難に

ナヴァリノの海戦(1827年)

ギリシャ独立戦争中、オスマンとエジプトの連合艦隊が、イギリス・フランス・ロシアの艦隊にほぼ全滅させられた戦い。

- 結果:海軍力が壊滅、ギリシャ独立を止められず

- 意義:列強に屈するようになる衰退の象徴的事件

最末期:第一次世界大戦での海戦

オスマン帝国は第一次世界大戦でも海戦に関わりますが、すでに国力は弱体化しており、戦局を大きく変える力は残っていませんでした。

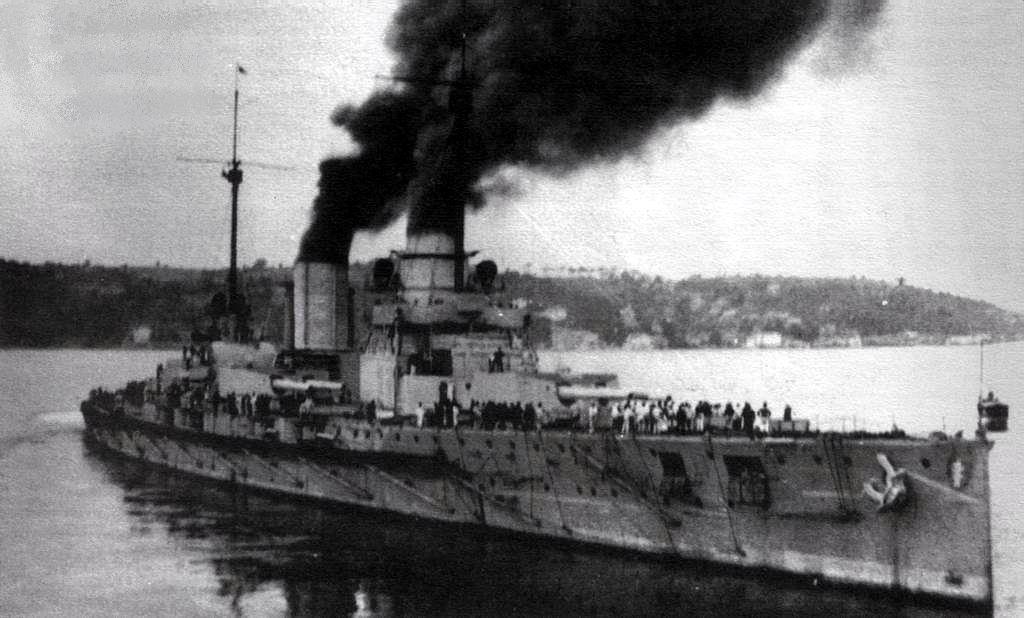

黒海奇襲(1914年)

ドイツの軍艦ゲーベン号とともに、ロシア艦隊を奇襲。これがオスマンの大戦参戦の引き金になります。

- 結果:ロシア・英仏が宣戦布告

- 意義:参戦の直接的原因となる

ダーダネルス海戦(1915年)

連合国(イギリス・フランス)が海からオスマンを崩そうと試みるも、機雷や海峡防衛でオスマンが防衛成功。

- 結果:連合国側が撤退

- 意義:帝国最後の“勝利”のひとつ。ケマル・アタテュルクが台頭

オスマン帝国の海戦の歴史は、最初は地中海への進出、そして一時は海洋覇権を握りながら、徐々にヨーロッパ列強に押されていく“波のような展開”でした。

プレヴェザやダーダネルスでの勝利、そしてレパントやナヴァリノでの敗北――それぞれの海戦が、帝国の浮き沈みと深くリンクしていたんですね。

海を制する者が時代を制する…それを体現していたのが、まさにオスマン帝国だったと言えるでしょう。