オスマン帝国の貿易事情①─香料貿易(中継貿易)と地中海貿易が柱

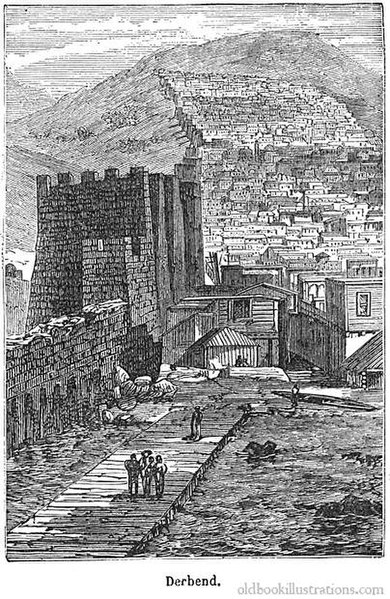

デルベント旧市街

かつてオスマン帝国の経済を支えたキャラバン(隊商)路が通り、貿易の要衝だった市街地

出典:Dictionnaire encyclopédique Trousset / Wikimedia Commons Public domainより

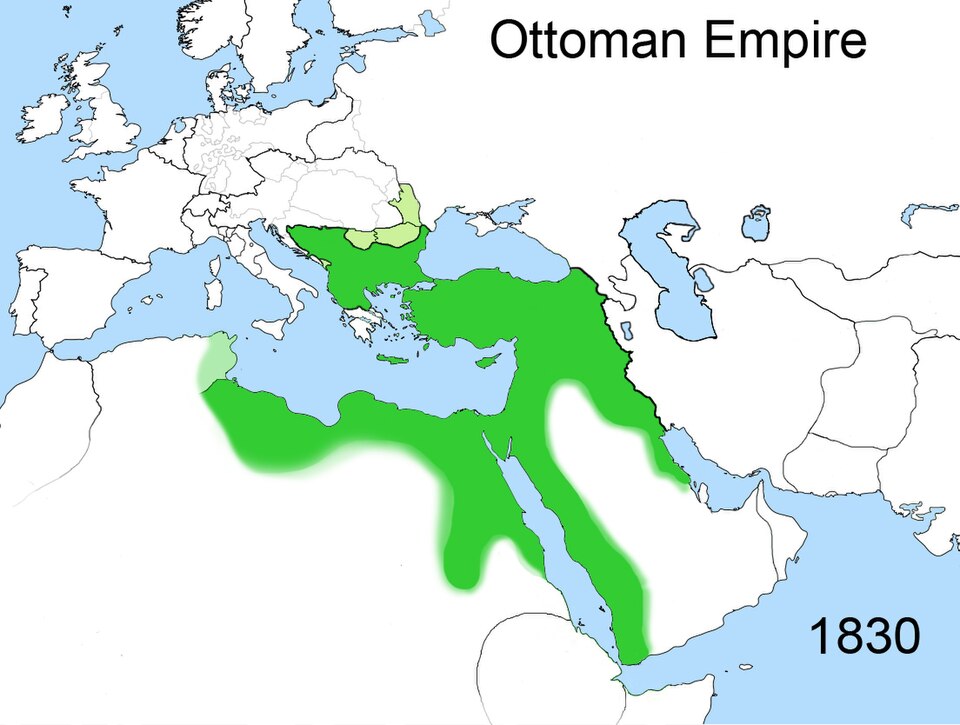

ヨーロッパの中世と近世をつなぐ重要な時代、そしてアジアとヨーロッパの中間に位置する巨大帝国として栄えたオスマン帝国。そんな帝国の経済を動かしていた柱のひとつが、貿易でした。なかでも「香料貿易」と「地中海貿易」は、オスマンの財政基盤を支え、外交や軍事にも大きな影響を与える存在だったのです。この記事では、オスマン帝国における中継貿易国家としての側面を中心に、地理と政策がいかにして貿易と結びついていたのかを、わかりやすくかみ砕いて解説します。

香料貿易とその中継地としての役割

オスマン帝国は「香料ルートの門番」として、アジアとヨーロッパを結ぶ中継地の地位を確立しました。

紅海・ペルシア湾経由の香料ルート

東南アジアやインドで生産されたクローブ・ナツメグ・シナモンなどの香料は、アラビア半島や紅海ルートを経て、エジプトのカイロやアレクサンドリアで積み替えられ、そこからヴェネツィア商人らを通じてヨーロッパへと運ばれました。この流れにおいて、オスマン帝国は中継地点での通行税・輸入関税などを徴収し、巨大な利益を得ていたのです。

地理的優位性とスエズ地峡の重要性

オスマン帝国の領土は、アジア・アフリカ・ヨーロッパをつなぐ陸と海の接点に広がっており、とくにスエズ地峡周辺は陸路と海路が交わる戦略的ポイントでした。この地域を押さえることで、陸上キャラバンと海上輸送のどちらにも介入できたのです。

ヴェネツィアとの交易関係

とくに15〜16世紀、オスマン帝国はヴェネツィア共和国と一定の緊張を保ちながらも、香料・絹・宝石などの交易で密接に結びついていました。敵対しつつも商売は続ける──まさに地中海世界の“商人魂”が息づく関係だったんですね。

地中海貿易の拠点と特産品

香料だけでなく、地中海世界での「日用品」の流通も、帝国経済の大事な柱でした。

イスタンブールとアレクサンドリア

オスマン帝国の首都イスタンブールは、黒海・エーゲ海・地中海へのアクセスをもつ国際都市として、商人・職人・外交官が入り乱れる一大市場でした。エジプトのアレクサンドリアもまた、アフリカ・インド方面との海上交易の要所であり、小麦・綿花・ガラス製品などが取引されていました。

レバント貿易とヨーロッパ商人

地中海東岸のレヴァント地方(現シリア・レバノン沿岸部)では、フランスやイギリス商人との「カピチュレーション(恩恵的通商特権)」が結ばれ、ワイン、オリーブ油、織物などが活発にやり取りされていました。特定の港町は外国商人に事実上“貸し出される”かたちで、半植民地的性格を帯びていくことになります。

港湾都市と市場の分業

シリアのアレッポやバルカンのサロニカなど、港と内陸市場を結ぶ都市も重要でした。香料のような高級品は港で、穀物や綿などの庶民的な商品は内陸部でと、それぞれの役割が分担されていたのです。

貿易を支える制度と組織

こうした貿易を安定させるために、オスマン帝国は制度面でも独自の工夫をこらしていました。

ギルド(エスナーフ)と価格調整

都市部の商人や職人はエスナーフ(ギルド)に所属し、価格や品質の管理、秩序維持を行っていました。これは消費者保護というより、むしろ秩序と税収の安定を目的とした制度だったとも言えます。

カピチュレーションの功罪

一方で、ヨーロッパ諸国に与えたカピチュレーション(通商特権)は、貿易の活発化と引き換えに、関税収入の減少や主権の制限というマイナス面ももたらしました。これが19世紀以降の半植民地化へとつながっていく流れを生んだのです。

国際金融とレヴァント商人

ユダヤ人・アルメニア人・ギリシア人など、帝国内の少数派商人たちは、多言語と国際ネットワークを活かして、為替・信用・保険といった金融面での貿易インフラを担っていました。国家の外貨確保にも大きく貢献していたのです。

このように、オスマン帝国の貿易は単なる「物のやりとり」ではなく、外交、制度、都市構造までを巻き込んだダイナミックなシステムでした。香料と地中海を軸にしたこの貿易網こそが、帝国の繁栄の裏にあった巨大なエンジンだったんですね。