オスマン帝国の宗教政策①─異教徒支配を可能にした3つの柱

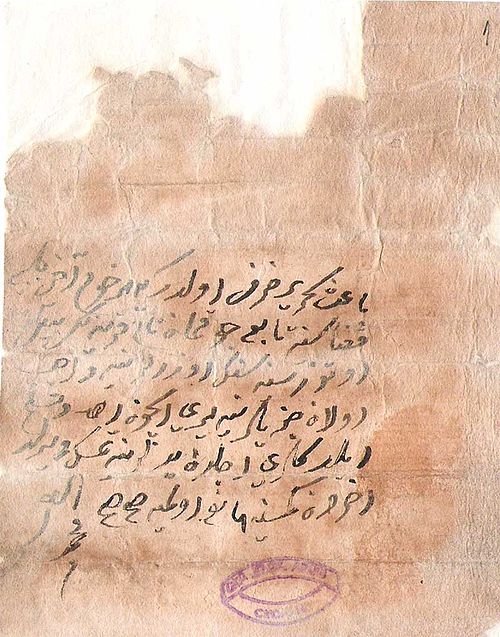

スレイマン1世(在位:1520~1566年)

非ムスリム住民(主にキリスト教徒・ユダヤ教徒)に自治を認める「ミッレト制度」を確立・制度化した皇帝

出典:Kunsthistorisches Museum Wien / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国といえばイスラーム国家のイメージが強いですが、じつは領土の大半では異教徒(ムスリムでない人々)の方が多かった時代もあるんです。そんな中で帝国が何百年も安定して統治を続けられたのは、「ムスリムでなくても生きていける仕組み」をきちんと整えていたから。この記事では、オスマン帝国の異教徒支配を可能にした宗教政策のうち、とくに重要な三つの柱に注目して、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

柱①:ミッレト制による共同体自治

オスマン帝国では宗教ごとにまとまって暮らすことで、摩擦を回避していました。

ミッレトとは何か

オスマン帝国では、イスラーム以外の宗教を信じる住民を「ミッレト(宗教共同体)」として公式に認め、それぞれに一定の自治権を与えていました。たとえば正教徒、アルメニア教徒、ユダヤ教徒などがそれぞれ自分たちのリーダーを持ち、婚姻や相続といった内部の問題は自前の宗教法で解決することができたんです。

なぜミッレト制を採用した?

異なる宗教の人々を一つにまとめようとすれば、かえって不満や衝突が起きがち。でも、ある程度バラバラに「棲み分け」させることで、共存しやすい土壌が生まれるんですね。実際、この制度のおかげで帝国内では長い間、宗教的多様性と安定が両立していました。

柱②:ジズヤと引き換えの寛容

オスマン帝国では、「税を払えば守られる」現実的な共存策がとられていました。

ジズヤとはどんな税?

ジズヤとは、イスラーム国家に住む異教徒が課される人頭税のこと。これは単なるお金の問題ではなく、「ムスリムではない代わりに、兵役の義務を免除され、そのかわりに税金を払ってもらう」という共存の契約だったんです。

ジズヤと差別の境界線

もちろん、異教徒はムスリムよりも法律上の地位は下とされていました。でも、だからといって一方的な迫害ばかりではなかったんです。税を払うことで生命や財産の保護が得られ、一定の宗教の自由も認められていました。これは当時のヨーロッパのような「異端者への厳しい弾圧」と比べると、むしろ比較的おだやかな統治だったとも言えます。

柱③:改宗・登用の選択肢

オスマン帝国には「異教徒でも出世できる仕組み」があったんです。

デヴシルメ制度と異教徒登用

オスマン帝国では、キリスト教徒の少年を徴集してムスリムとして再教育し、軍人や官僚に育てる「デヴシルメ制度」が存在しました。これによって多くの異教徒の子弟が帝国の中枢に登用され、ジャニサリ軍や宰相などの高官にもなれたのです。

改宗を迫った?それとも任意?

この制度をめぐっては「強制的にイスラーム化された」という批判もありますが、同時に改宗によって新たなキャリアを得る道でもありました。つまり、異教徒に対して「排除する」のでなく「引き込む」方針をとっていたわけですね。これは単なる信仰だけでなく、社会的な包摂の仕組みとしても重要でした。

このように、オスマン帝国は「棲み分ける」「税をとる」「登用する」という三本柱で、宗教の違いを超えて帝国を一つに保っていたわけです。