第9代スルタン《セリム1世》とは何した人?

─国を「東の覇者」へ押し上げた「冷酷者」─

セリム1世(Selim I, 1470–1520)

出典:Bilinmiyor / Wikimedia Commons Public domain

セリム1世の基本情報

| 在位 | 1512年~1520年 |

|---|---|

| 出生 | 1470年10月10日 |

| 死去 | 1520年9月22日 |

| 異名 | ヤウズ(冷酷者) |

| 親 |

父:バヤズィト2世 |

| 兄弟 | アフメト、コルクト、アブドゥルレフマン ほか |

| 子供 | スレイマン1世 |

| 功績 | サファヴィー朝を撃破し、東方の脅威を制圧。マムルーク朝を滅ぼしメッカ・メディナを支配下に収め、「イスラーム世界の守護者」としての地位を確立した。 |

| 先代 | バヤズィト2世 |

| 次代 | スレイマン1世 |

オスマン帝国の歴代スルタンのなかでも、最強クラスの戦闘力を誇ったのがセリム1世(在位1512–1520)です。

わずか在位8年で帝国の領土を倍増させ、エジプト・シリア・メッカ・メディナといったイスラム世界の“聖地”を次々と支配下に置いた人物。

しかもその過程で、アッバース朝のカリフ権まで継承し、名実ともに「イスラム世界の王者」となったんです。

その姿から、彼は「冷酷王(ヤウズ)」と呼ばれることも。でも実は、ただの武断派じゃない、非常に計算高く戦略家肌の皇帝でもあったんですよ。

生涯と死因

熾烈な王位争いから始まり、イスラム世界の覇者となって散った──それがセリム1世の生涯でした。

父から王位を奪って即位

セリムは父バヤズィト2世との関係が悪く、スルタン就任は“平和的継承”ではありませんでした。

軍の支持を背景に1512年にクーデターを起こし、バヤズィトを退位させて即位。さらに異母兄弟たちを次々と粛清し、王位の安定をはかります。

この冷酷さと徹底した排除スタイルから、彼は「ヤウズ(恐るべき者)」と呼ばれるようになったわけです。

ペストにかかって死去

在位中は戦い続きの人生でしたが、1520年、軍を率いて再び遠征に出た際、ペストに感染し病没。

戦場の途中で倒れたその姿は、「戦って、戦って、燃え尽きた皇帝」そのもの。

享年50歳。短い治世でしたが、インパクトの強さは歴代屈指です。

性格と逸話

セリム1世は激情型……と思いきや、実はかなり計算づくの戦略家でもあったんです。

徹底的なリアリスト

彼の政治手法は徹底して現実主義。敵には容赦せず、味方にも妥協しない。

でも、その冷酷さは「目的のためには手段を選ばない」という戦略の裏返しでもあります。

たとえば父バヤズィトのスルタン退位直後、安全保障のためにその護送先で死なせたとする説もあり、“王位=命がけ”という姿勢が徹底されていました。

敬虔なイスラム教徒でもあった

その一方で、セリムはメッカやメディナの保護者となった後、巡礼路や聖地の整備に非常に熱心で、スルタン=イスラムの守護者としての役割を真剣に考えていたとも言われます。

つまり、信仰心の強さと、政治の冷徹さが同居していたタイプだったんですね。

功績と影響

セリム1世の治世は、地図がガラリと変わった時代。彼が動くたびに、世界が変わっていきました。

マムルーク朝の征服

1516~17年にかけて、セリムはシリア・エジプトに君臨していたマムルーク朝に対して大規模な遠征を行い、イェニチェリと火器の力で圧倒。

アレッポ、ダマスカス、カイロを次々と制圧し、ついにはエジプトのマムルーク政権を滅亡させます。

これにより、ナイル川からアナトリア高原にいたる超巨大帝国が誕生することに。

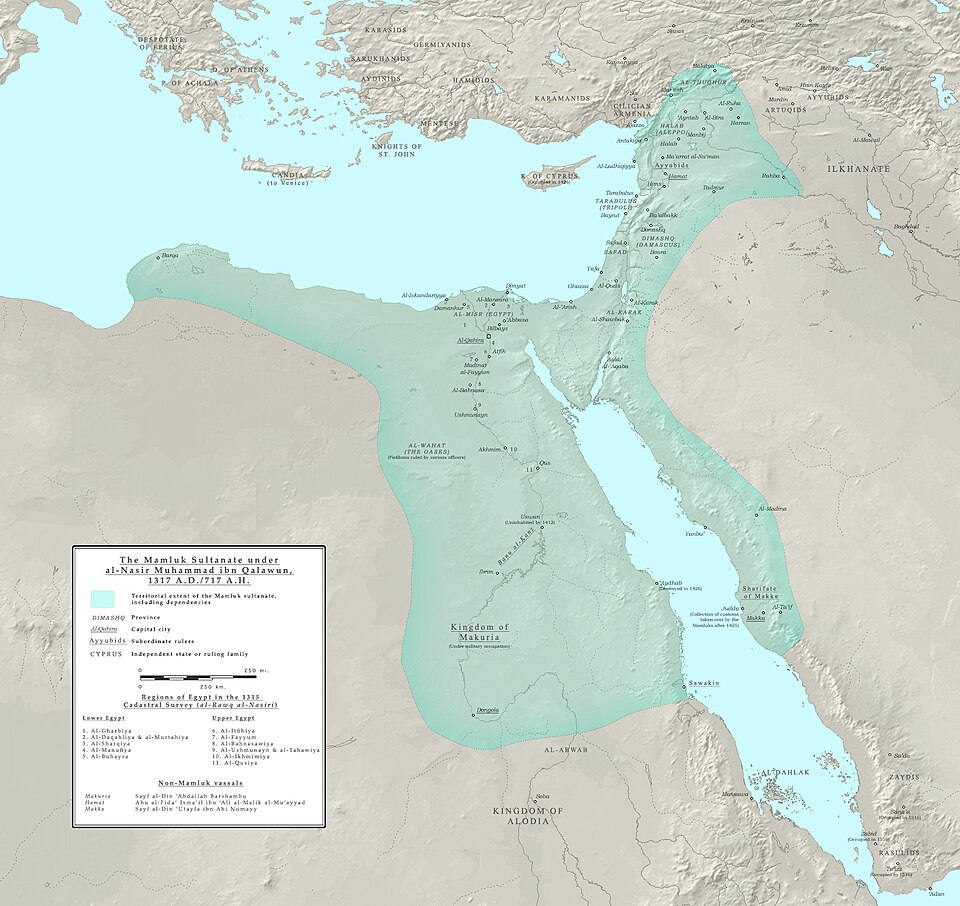

マムルーク朝の版図(1317年)

セリム1世によって征服されたマムルーク朝の版図は、シリア・ヒジャーズ・エジプトを含む広大なアラブ世界に及んでいた

出典:Photo by Ro4444 / Wikipedia commons CC BY-SA 4.0より

カリフ権の継承

エジプト遠征の成果として、アッバース朝の最後の形式的カリフから「カリフ権の継承」を受けたとされ、以後オスマン皇帝は「スルタン=カリフ」を名乗るようになります。

これは単なる宗教儀礼じゃなく、イスラム世界の政治的正統性を手に入れる一大イベント。

セリム1世によって、オスマン帝国は“トルコの王国”から“イスラム世界の覇者”へと大変貌したんです。

セリム1世は、短期間で帝国の地図も看板もぜんぶ塗り替えた“怒涛のスルタン”でした。やると決めたら、徹底的にやる。その突き抜けた決断力と信仰心が、帝国を「地域大国」から「世界帝国」へと変えたんですね。