第31代スルタン《アブデュルメジト1世》とは何した人?

─タンジマート改革を主導し近代化推進─

アブデュルメジト1世(Abdülmejid I, 1823–1861)

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domain

アブデュルメジト1世の基本情報

| 在位 | 1839年~1861年 |

|---|---|

| 出生 | 1823年4月25日 |

| 死去 | 1861年6月25日 |

| 異名 | タンジマートの推進者 |

| 親 |

父:マフムト2世 |

| 兄弟 | アブデュルアズィズ ほか |

| 子供 | ムラト5世、アブデュルハミト2世、メフメト・レシュアト(メフメト5世)ほか多数 |

| 功績 | 1839年にギュルハネ勅令を発布し、タンジマート(恩恵改革)を本格化。法の平等や徴税・軍制の改革を進め、オスマン帝国の近代国家化を推進した。 |

| 先代 | マフムト2世 |

| 次代 | アブデュルアズィズ |

19世紀中盤──ヨーロッパでは産業革命とナショナリズムが猛スピードで進むなか、オスマン帝国は「東方の病人」と呼ばれ、列強の干渉と内政の遅れに苦しんでいました。そんな激動の中で若くして皇帝に即位し、大胆な改革と宥和策で時代の流れに対応しようとしたスルタンがいます。

その人物こそがアブデュルメジト1世(1823 - 1861)!

この記事では、帝国の近代化と多民族国家としての新たな道を模索したアブデュルメジト1世の軌跡を、わかりやすくかみ砕いて解説します。

生涯と死因

アブデュルメジト1世の治世は、「西洋化と伝統のせめぎ合い」が続いた激しい時代でした。

若くして即位、タンジマート改革を引き継ぐ

彼はマフムト2世の息子で、わずか16歳で皇帝に即位(1839年)。その年のうちに、父が着手していた近代化政策を継承する形で、歴史的なギュルハネ勅令(タンジマートの始まり)を発布しました。この勅令は、法の下の平等・財産権の保護・徴税と兵役の公正化など、帝国の仕組みを根本から見直す大改革だったんです。

ギュルハネ勅令を発布するムスタファ・レシト・パシャ(1839年)

アブデュルメジト1世の下で近代化改革タンジマートの推進役を担ったのが、ギュルハネ勅令を起草した宰相ムスタファ・レシト・パシャであった

出典:Unknown author / Wikimedia Commons public domainより

治世後半は健康悪化で衰弱

度重なる内政問題と戦争、そして改革の重圧のなかで体調を崩し、1861年、結核により38歳の若さで死去。息子のムラト5世や弟アブデュルアズィズに後を託すことになります。

性格と逸話

アブデュルメジト1世は、気品と理性を兼ね備えた穏やかな性格のスルタンでした。

欧化を象徴する文化人

彼は西洋音楽や絵画、ファッションに強い関心を持ち、しばしば欧州風の宮廷文化を導入。西洋式の家具や調度を好み、ヨーロッパ風の新宮殿ドルマバフチェ宮殿を建設したのも彼の時代でした。

多民族共存への努力

アブデュルメジトは宗教的寛容を重視し、非ムスリム住民にも改革の恩恵を与える政策を取ります。たとえばクリミア戦争後の1856年に発布された改革勅令(イスラーハート・フェルマーヌ)では、キリスト教徒やユダヤ人にも市民としての平等を保障。このような宥和策は国際社会では評価された一方、帝国内のムスリム保守層からの反発も招きました。

功績と影響

アブデュルメジト1世の統治は、オスマン帝国を“ヨーロッパの仲間入り”へと導く大きな転換点となりました。

タンジマートの制度整備

彼の治世で整備された制度には、中央官僚制の強化、近代的教育機関(大学・専門学校)の創設、徴税・土地台帳の近代化、郵便制度や鉄道建設などが含まれます。これにより国家の骨組みが“前近代”から“国際基準”に一歩近づいたのです。

クリミア戦争と国際的地位の向上

1853年に勃発したクリミア戦争では、オスマン帝国はイギリス・フランスと同盟を結び、ロシアと対峙。これに勝利することで、帝国の国際的な威信を一時的に回復させ、「ヨーロッパ列強の一員」としての位置づけを得ることに成功しました。

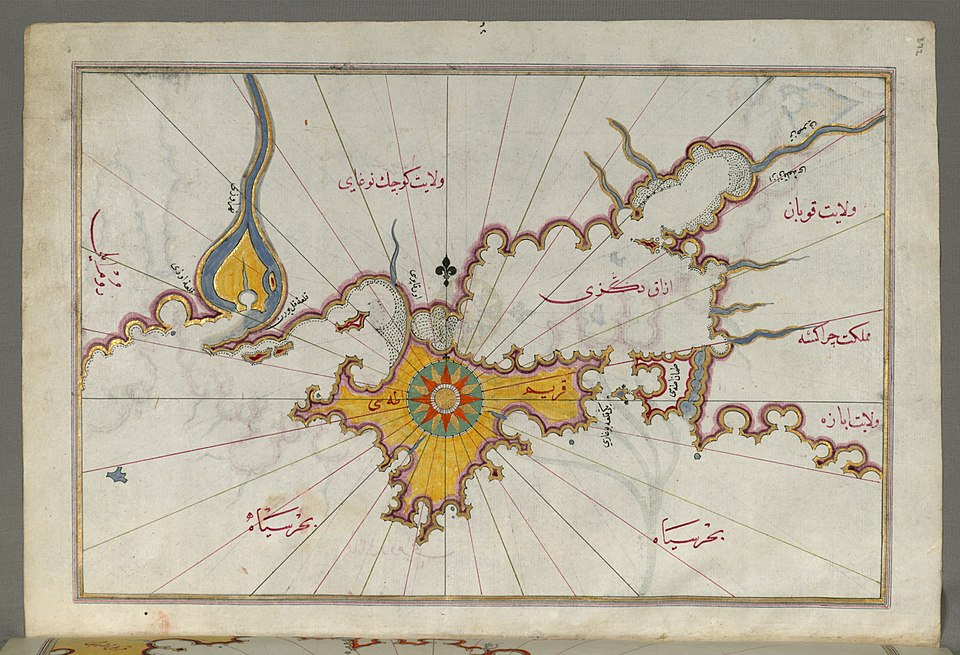

オスマン帝国時代のクリミア半島

アブデュルメジト1世の治世では、クリミア半島をめぐるロシアとの争いが激化。英仏の支援を受けてこれに勝利した

出典:地理学者ピリ・レイス (1467年頃~1554年頃)作 / Walters Art Museum / public domain より

アブデュルメジト1世は、若き理想家でありながら、現実の壁とも必死に戦った“バランス感覚の人”でした。改革に希望を託しながらも、その一歩一歩に悩み、揺れ、迷った…そんな姿こそが、近代オスマン帝国の苦悩と希望を象徴しているのです。