オスマン帝国の民族運動史②─独立運動が過熱した背景とその影響

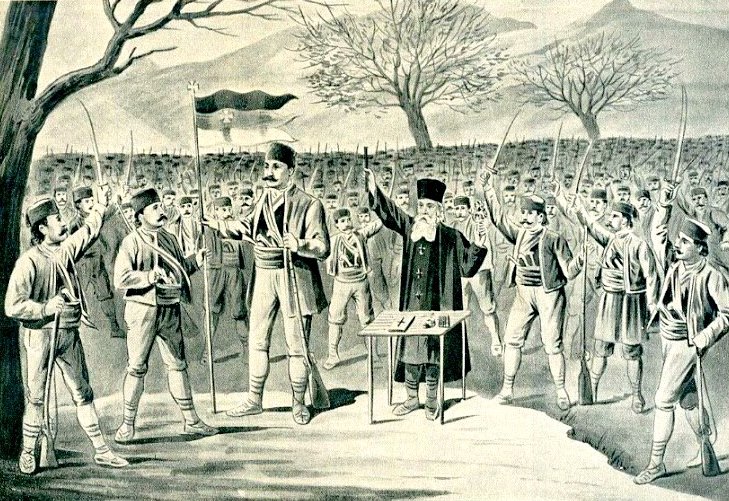

蜂起の宣誓を行うゲルマノス司教(1821年)

オスマン帝国支配に対するギリシャ人の抵抗運動を象徴

出典:Theodoros Vryzakis / Wikimedia commons Public domainより

19世紀も半ばを過ぎると、オスマン帝国の民族運動はもはや“目覚め始めた”どころでは済まなくなります。各民族が一斉に武装蜂起・外交活動・文化的自己主張を繰り広げ、帝国の統合を根本から揺るがしていく時代に突入していくのです。この記事では全三回シリーズの第2弾として、なぜ民族運動がここまで激化したのか、そしてその波及的な影響について、わかりやすくかみ砕いて解説します。

民族運動が加速した背景

なぜ帝国の民族問題はここまで深刻化していったのでしょうか?

列強による「民族支援外交」

イギリス・フランス・ロシアといった列強諸国は、しばしばオスマン帝国内のキリスト教徒を「保護」するという名目で介入してきました。とくにロシアは正教徒の守護者を自称し、バルカン諸国の独立運動を軍事・資金面で積極支援。これにより、反乱は一地域の問題ではなく、国際政治の道具にさえなっていきます。

近代教育と知識層の登場

19世紀のタンジマート改革や西洋式教育の導入によって、各民族から新しいエリート層が育っていきます。彼らは欧米のナショナリズム思想に精通し、自民族の歴史や言語、宗教を見直す運動を主導するように──。つまり民族運動はインテリ主導の文化運動でもあったのです。

主要な独立運動の展開

ここでは代表的な民族運動をいくつかピックアップして紹介します。

ルーマニアとブルガリア

ルーマニアでは、1848年革命を契機に独立志向が強まり、露土戦争やクリミア戦争を経て、最終的には1878年のベルリン会議で完全独立を獲得します。ブルガリアも同様に、ロシアの後押しを受けて1877年に大規模蜂起を起こし、サン・ステファノ条約での独立が約束されます(のちに修正されるものの、自治国としての地位を確立)。

アルメニア人の運動と弾圧

東部アナトリアに多く住んでいたアルメニア人も、自民族の自治や教育権の拡大を求めて運動を開始。ただしこれに対してオスマン政府は「分離主義」と見なして弾圧を加え、のちのアルメニア問題へとつながる長期的な緊張関係が生まれます。

オスマン帝国への影響

民族運動は、帝国の体制そのものに大きな打撃を与えました。

帝国の統合理念の崩壊

「イスラームの共同体の下での寛容な多民族共存」というオスマン的統治原理は、各民族がそれぞれ“国民”としての自立を求めるなかで、急速に崩れていきます。とくに非ムスリムの離反が進むにつれ、「帝国=トルコ人国家」の色が濃くなっていくのです。

軍事的消耗と国際的孤立

民族反乱への対応には莫大な軍事コストがかかり、帝国の財政は常に逼迫。また、列強の支援を受ける反乱軍を正面から鎮圧するのは困難で、オスマンは国際的にも“弾圧国家”という印象を持たれるようになり、外交的にも孤立していきました。

このように、オスマン帝国の民族運動は、もはや“帝国内の不満”ではなく、“帝国そのものの構造”を揺るがす動きへと成長していたのです。次回はいよいよ、その運動が帝国崩壊にどうつながったのかを追っていきます。