セーヴル条約の内容─孕んだ矛盾と破棄された理由とは

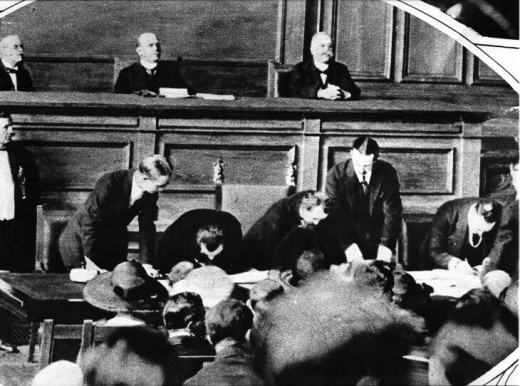

セーヴル条約調印(1920年)

オスマン帝国代表がセーヴル条約に署名する場面

帝国はこの条約で領土の大部分を失うことになり、国際外交の弱体化が明確になった

出典:Asbarez Armenian News / Wikimedia commons Public Domain

第一次世界大戦が終わったあと、敗戦国オスマン帝国に突きつけられたのが──セーヴル条約(Treaty of Sèvres)!この条約、はっきり言って「国をバラバラにする気か!?」ってくらいの内容なんです。

領土の大部分は割譲、軍隊はほぼ解体、経済も独立性ゼロ…オスマン側からすれば、まさに屈辱と解体のパッケージ。

でも実は、こんな無茶な内容だったからこそ実現不可能でもあり、のちに破棄される運命にあったんです。

この記事では、そんなセーヴル条約の中身と矛盾、そして崩壊の過程を、わかりやすく解説していきます!

セーヴル条約とは何か

まずは基本情報から押さえておきましょう。

調印日と場所

条約が結ばれたのは1920年8月10日、フランス・パリ郊外のセーヴルという街。だから「セーヴル条約」と呼ばれるんですね。 相手は連合国(イギリス・フランス・イタリアなど)、そして敗戦側のオスマン帝国政府。

オスマン側の立場

この時、イスタンブールにはまだスルタン政権があり、連合国の圧力に屈して条約を受け入れました。 一方で、内陸部のアンカラではムスタファ・ケマル(のちのアタテュルク)率いるナショナリスト勢力が「ふざけんな!」と猛反発。後にトルコ共和国の独立運動へとつながっていくわけです。

そもそも何を目的とした条約か

簡単に言えば、「オスマン帝国という枠組みを終わらせ、列強が中東を山分けする」ためのもの。 中東秩序のリセット、そして欧米勢力による分割統治の正当化こそが、その裏テーマだったのです。

領土分割の内容

セーヴル条約(1920年)の領土割譲地図

第一次世界大戦後、オスマン帝国が連合国に大幅に領土を割譲された様子を示す

出典:Luisao Araujo / Wikimedia commons CC BY‑SA 4.0

最も衝撃的だったのが、やはり帝国領の大規模な切り取り。

アラブ諸州の完全喪失

すでに第一次大戦中のフサイン・マクマホン協定やサイクス・ピコ協定によって、オスマン帝国のアラブ領(シリア・イラク・パレスチナなど)はイギリスとフランスに“割り当て済み”。

セーヴル条約ではこれを正式に認めさせ、委任統治領として列強が支配する体制が固められました。

アルメニア独立とクルド自治

東部アナトリアには「アルメニア共和国」の設立が規定され、またクルド人地域には将来的な独立の道も明記されました。

これは民族自決の名のもと、実際には帝国の東部切り取り計画でもありました。

ギリシアへの領土譲渡

ギリシアはイズミル(スミルナ)やエーゲ海の島々の支配権を獲得し、さらに「トラキア東部までも割譲」されることに。オスマン帝国発祥の地・バルカン地域はもはや帝国の手を離れる段階に来ていたんです。

軍事・経済の制限

国家としての“骨”にまで干渉されたのがこの部分です。

軍の規模と活動の制限

オスマン帝国は常備軍5万人までに縮小。海軍は解体、空軍は保有禁止。つまり軍事的独立性ゼロ。

さらにボスポラス・ダーダネルス海峡は国際管理下に置かれ、帝国の“喉元”すら手放すことに。

経済の完全支配

関税自主権の喪失、外国資本の自由進出、公債の連合国による徴収──まるで植民地の経済構造そのもの。

この条約が履行されていたら、オスマン帝国は“形だけの国家”になっていた可能性もあります。

セーヴル条約の矛盾と破棄

この条約、たしかに連合国にとっては理想的な「オスマン処理案」でしたが──いざ現実に落とし込もうとするとほころびだらけだったんです。

アンカラ政府の登場

ムスタファ・ケマル率いるナショナリスト勢力は、イスタンブール政府が結んだこの条約を「無効」と断言。彼らはアンカラに独自の政府を樹立し、トルコ大国民議会を通じて正当性を主張します。そしてその旗印のもとで、ギリシア軍やアルメニア軍、フランス軍と戦う独立戦争が始まるのです。

列強の不一致と実行不能

セーヴル条約は、じつは連合国側の利害もバラバラで、「誰がどこを占領するか」について争いも絶えませんでした。ギリシアがイズミルに進駐すると、イタリアが不満を示すなど、条約の実行主体すら曖昧な状態に。結局、統一的な支配体制を築くこともできず、各国は次第に戦争介入から手を引いていきます。

ローザンヌ条約による正式破棄

そして1923年、トルコ大国民議会と連合国との間でローザンヌ条約が締結され、セーヴル条約は正式に廃棄されました。この瞬間こそ、オスマン帝国の完全な終焉と、トルコ共和国の誕生が確定した歴史の転換点だったのです。