オスマン帝国を学ぶ意義とは?

オスマン帝国という名前を聞いたことがあっても、それが何を意味し、どんな影響を現代に残しているのか、はっきり答えられる人は意外と少ないかもしれません。600年以上も続いたこのイスラーム世界の超大国は、単なる昔の強国ではなく、今のヨーロッパ、中東、そして世界の構造そのものに深く関わっています。

帝国の拡大・繁栄・崩壊のプロセスを理解することは、歴史を知るだけでなく、今を読み解く手がかりにもなるんです。では、オスマン帝国を学ぶことには、どんな意義があるのでしょうか?

ここでは、3つの視点からわかりやすくかみ砕いて解説します。

世界史の解像度が上がる

オスマン帝国の最大領土を示す地図

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国は、ヨーロッパとアジア、イスラームとキリスト教、遊牧と定住──さまざまな境界の“接点”に立っていました。その為オスマン帝国を理解することで、世界史の解像度も格段に上がります。

中東・ヨーロッパ・アジアの交差点だった

首都イスタンブールは、かつてのローマ帝国の東の中心地であり、後にイスラーム世界の大首都となりました。ここを拠点に、帝国は東はペルシア、西はウィーン近くまで支配を広げたのです。

つまり、オスマン帝国の歴史は「西洋」と「東洋」の歴史を繋ぐハブのようなものだったのです。

キリスト教とイスラームの接触点

十字軍の後、オスマン帝国が東ローマ(ビザンツ)を滅ぼすと、キリスト教世界とイスラーム世界は直接対峙することに。

その後もウィーン包囲や地中海の制海権争いなど、宗教と政治が絡み合った対立が何度も起きました。

これらの関係性を理解することで、現代の宗教対立や地域紛争の“根っこ”も見えてくるのです。

遊牧と定住の融合モデル

もともとオスマン家は中央アジア系の遊牧民の出身。でも帝国を築いていく過程で、定住型の農業社会や都市文化をうまく取り入れていきました。

その結果、イスラーム文化にペルシア風、ビザンツ風、テュルク風がミックスされた独自の文明が形成されたのです。

オスマン帝国は、ただの「大国」ではなく、まさに東西南北のあらゆる境界が交わる“世界史の交差点”だったんですね。そこを見つめることで、複雑に絡み合う宗教・文化・民族の関係がグッとクリアになり、世界史全体の輪郭が一段と鮮やかに見えてくるというわけなのです

近代ヨーロッパの形成を読み解ける

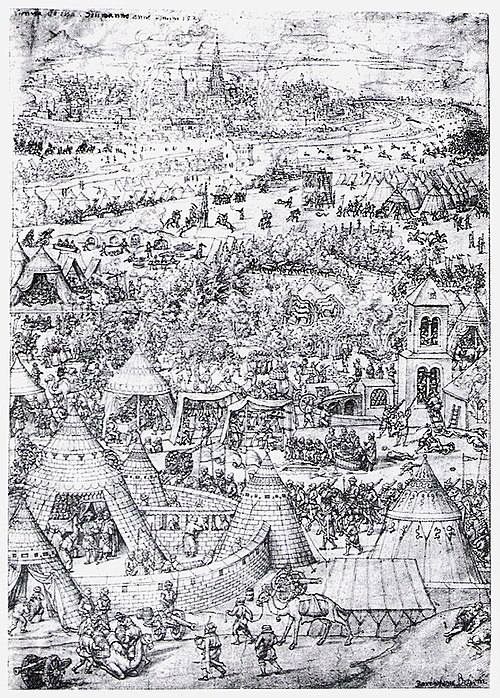

第一次ウィーン包囲(1529年)

オスマン-ヨーロッパ抗争を象徴する「第一次ウィーン包囲」を描いた16世紀後半のリソグラフ(石版画)

出典:Wally / Wikimedia Commons Public Domainより

意外に思えるかもしれませんが、オスマン帝国は“ヨーロッパ史の主役”のひとつでもあったんです。その為近代ヨーロッパ史を理解する上でも、オスマン帝国史を知ることは、物凄く意義のあることです。

西欧諸国との長期抗争

スペイン・ポルトガル・オーストリア・ロシアなどの列強は、オスマン帝国としばしば戦争を繰り返しました。

なかでも神聖ローマ帝国とのウィーン包囲(1529年、1683年)は、西欧とイスラーム世界の緊張関係の象徴とも言える出来事です。

「ヨーロッパ」意識の契機

ヨーロッパ各国が連携してオスマン帝国に対抗する中で、「キリスト教世界」から「ヨーロッパ世界」へという意識の転換が始まりました。

つまり、オスマンの存在が、逆説的に“ヨーロッパらしさ”を形成する後押しになったというわけです。

西洋近代と同時進行の改革

18世紀以降、オスマン帝国は「タンジマート」と呼ばれる近代化改革を試みます。西欧の行政・教育制度を参考にして憲法まで制定し、帝国の再生を目指したんです。

これはヨーロッパ外の地域で行われた最も早期の「近代国家形成」の試みのひとつと言えるでしょう。

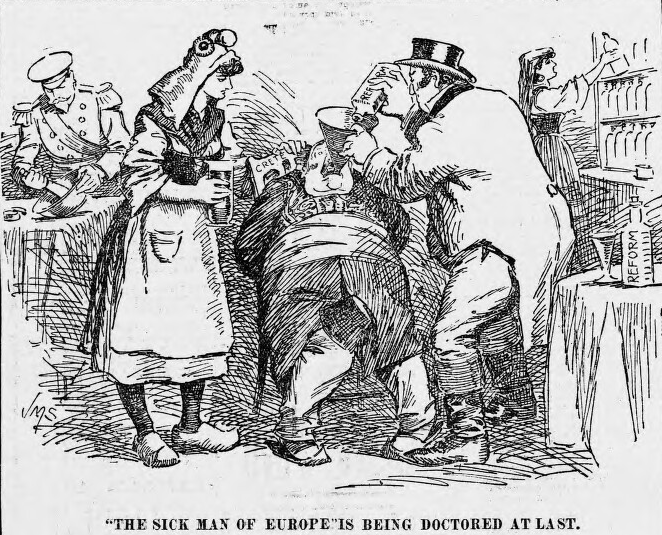

ヨーロッパ列強との相互依存関係

軍事面では対立していたものの、実はオスマン帝国とヨーロッパ諸国は経済・外交の面で深く結びついてもいました。

たとえば、フランスとの間では「カピチュレーション」と呼ばれる貿易協定が結ばれ、両者は特権的な通商関係を築いていたんです。

また、イギリスやオランダとも綿密な外交が行われ、ヨーロッパの情報や技術がオスマンに流れ込む一方で、オリエンタリズム文化としてオスマンの衣装や音楽が逆輸入される現象も起きました。

つまり、オスマン帝国は“異文化の敵”というだけでなく、、時に模範や交流相手としてもヨーロッパ世界に深く関与してきました。だからこそ、その歴史を知ることで、近代ヨーロッパがどう形づくられたのかをより立体的に読み解くことができるんです。

現在の国際情勢を読み解ける

トルコ大統領レジェップ・タイイップ・エルドアン

オスマン帝国の伝統的影響力の復活を志向する「新オスマン主義」的な指導者として知られる

出典:Gerd AltmannによるPixabayからの画像より

最後に、オスマン帝国の歴史を知ることは、今の世界を理解する上でもとても役に立ちます。

「トルコ」という国家のルーツ

今のトルコ共和国は、オスマン帝国を直接引き継ぐ国家として1923年に誕生しました。ムスタファ・ケマル・アタテュルクによる世俗化・近代化の改革によって、帝国時代の制度や宗教的体制は大きく改められたものの、トルコ国家の地理的・民族的・文化的な基盤は、まさにオスマン帝国の遺産そのものなんです。

たとえば、現在のトルコ政治においてしばしば登場する「新オスマン主義(Neo-Ottomanism)」というキーワード。これはエルドアン大統領をはじめとする政治家たちが、オスマン帝国の栄光を再評価し、それを外交・経済・文化の軸として復興させようという動きです。バルカン諸国や中東への影響力拡大も、その一環と見なされています。

つまり、過去を知ることで、いまトルコがどこへ向かおうとしているのかも、読み解きやすくなるというわけなのです。

バルカン半島の複雑な民族事情

バルカン半島は、長らくオスマン帝国の支配下にあり、スラヴ人・ギリシャ人・アルバニア人・トルコ人・ユダヤ人など、多様な民族や宗教が共存していました。帝国体制のもとでは、それぞれの共同体(ミッレト)にある程度の自治が認められ、バルカンはある意味「多文化社会」として機能していたのです。

ところが、オスマン帝国の衰退とともに、この安定は崩れ、各民族が独立を求めて激しく対立するようになります。

19世紀から20世紀にかけてのバルカン戦争や第一次世界大戦、さらには冷戦後のユーゴスラヴィア内戦などに続く民族紛争は、まさにその名残。

多民族共存を支えていた帝国的枠組みがなくなったことで、「誰が正統な支配者か」「どこが自分たちの土地か」をめぐって対立が噴き出したんですね。

だからこそ、現在のバルカン情勢を理解するには、オスマン帝国時代の支配構造とその崩壊プロセスを知ることが不可欠なんです。

中東問題の背景

中東地域の多くは、第一次世界大戦までオスマン帝国の領土でした。シリア、イラク、パレスチナ、ヨルダン、サウジアラビアの一部――これらすべてが、かつての「帝国の一部」だったんです。

ところが戦後、イギリスとフランスが中心となってサイクス=ピコ協定に基づいてこの地を分割し、勝手に国境を引いていった。部族も宗派も民族もまったく違う人々が、無理に「一つの国」とされたことで、内部対立や国家分裂の火種がまかれてしまったんです。

こうして生まれた人工的な国境線は、今も多くの紛争の根底に残っています。パレスチナ問題やシリア内戦、イラクのクルド問題などは、みなこの「帝国解体の混乱」と深くつながっているのです。

イスラーム世界との関係性

オスマン帝国は、16世紀以降スルタンがカリフの地位を継承したことで、スンナ派イスラーム世界の最高権威とされていました。つまり、オスマン帝国は単なる「国」ではなく、信仰共同体(ウンマ)全体の象徴的中心だったということです。

そのため、現代においてトルコがイスラーム諸国と接するときには、「あのオスマンの後継者」という見え方がどうしてもつきまといます。とくにエジプト、サウジアラビア、イランといった地域大国にとって、トルコは宗教的正統性を争うライバルともなりうる存在なんです。

さらに、トルコ政府が近年イスラーム的価値観を前面に出した政策を進めていることも、国内外で「再オスマン化」として議論を呼んでいます。

このように、オスマン帝国の歴史を知ることで、トルコの外交姿勢、バルカンの火種、中東の混迷、イスラーム世界での力関係――そのすべてに一本の軸が通って見えてくるんです。

オスマン帝国の歴史は、トルコ・バルカン・中東・イスラーム世界といった現在の国際情勢の深層にしっかりと根を張っています。だからこそ、帝国の過去を知ることは、混迷する今の世界を理解するための最強のレンズにもなるわけなんですね。

オスマン帝国を知ることは、ヨーロッパと中東の関係史を軸に、過去から現代、そして未来までをつなぐ“レンズ”のような役割を果たすのです。