オスマン帝国の民族運動史③─第一次世界大戦と民族自決による崩壊

ミッレト制度下の民族・宗教分布

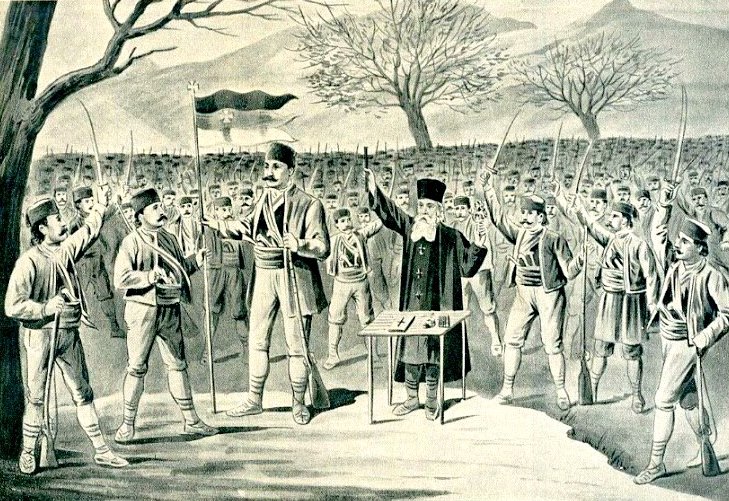

オスマン帝国では、ミッレト制度のもと、複数の民族・宗教コミュニティが並存していたが、フランス革命に端を発するナショナリズム(民族主義)の波及により各コミュニティが、「自治」から「完全な独立」を求めるようになった

出典:Spiridon MANOLIU / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国がついに“終わり”を迎えることになるのは、第一次世界大戦の敗北によってでした──でもその背後では、すでに各地の民族運動が着々と“帝国の土台”を削っていたのです。シリーズ最終回となるこの記事では、第一次世界大戦と民族自決をキーワードに、どうやって帝国が崩壊していったのか、そしてその後の民族国家の誕生にどんな意味があったのかを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

大戦下のオスマン帝国

まずは第一次世界大戦でオスマンが置かれていた状況を確認しておきましょう。

ドイツ側で参戦

1914年、オスマン帝国はドイツ・オーストリア側(中央同盟)として参戦。これにより、ロシア・イギリス・フランスと戦火を交えることに。帝国は同時に“ジハード”を宣言して、イスラーム世界の統一を図ろうとしましたが、結果的にこれは民族の結束にはつながらなかったのです。

戦線の多さと民族の分裂

戦場はカフカス・中東・バルカンと広範囲にわたり、兵力と物資の分散に苦しみました。さらに戦争の最中、各地の民族が「この混乱に乗じて独立を勝ち取ろう」と動き始め、オスマン軍内部でも士気の低下や離反が広がっていきます。

民族自決と列強の思惑

「民族の独立を認めよう」というスローガンは、戦後世界の秩序を大きく変えることになります。

ウィルソンの14か条と民族自決

アメリカ大統領ウッドロウ・ウィルソンが1918年に発表した「14か条の平和原則」では、民族自決(self-determination)がうたわれました。これにより、帝国の内部にいた民族たちは「いまこそ独立のとき」と動き出し、列強もそれを戦後戦略の一部として利用していきます。

秘密協定とサイクス・ピコ協定

しかし実際には、列強は戦中に中東を分割する密約──サイクス・ピコ協定(1916年)を交わしていました。民族自決は建前であって、現実には英仏の勢力圏拡大が優先されたのです。とくにアラブ人たちは、「独立を約束されたのに植民地にされた」という裏切りの経験を味わうことになります。

民族運動が帝国崩壊を決定づけた

戦争末期から戦後にかけて、民族運動はついに“帝国の終焉”を現実のものとしていきます。

アラブ反乱とロレンス

イギリスの支援を受けたアラブ民族運動は、ヒジャーズ(現在のサウジ西部)で反乱を起こし、鉄道・要塞・補給拠点を次々に破壊。指導者ファイサルとロレンスの連携によって、アラブは独自の軍事行動を展開し、帝国の南部支配を完全に揺るがしました。

アルメニア人の武装蜂起

戦時中、東部戦線ではアルメニア人がロシア側につく形で蜂起。これに対してオスマン政府は強制移住政策を実行し、これがアルメニア人虐殺として国際的非難を浴びることになります。民族問題が帝国の対外的信用までも損なっていったのです。

戦後処理と新たな国民国家の誕生

第一次世界大戦が終わると、オスマン帝国の“遺産”は各国によって分割されていきます。

セーヴル条約と帝国の事実上の消滅

1920年、列強とのあいだで締結されたセーヴル条約では、オスマン領のほとんどが分割・委任統治の対象となり、帝国は事実上の終焉を迎えます。トルコ人を除く多くの民族が“帝国”から離脱し、新たな国民国家を目指す時代に入っていきました。

新国家誕生のドミノ効果

戦後にはシリア、イラク、レバノン、パレスチナなどが英仏の委任統治領となり、アルメニア共和国やヒジャーズ王国も一時的に成立。オスマン帝国が支配していた空間には、民族単位で区分された“国家の断片”が次々に生まれていったのです。

このように、第一次世界大戦は民族自決の名のもとに、オスマン帝国を“多民族帝国”から“民族国家群”へと完全に再構成してしまった決定的な分岐点だったのです。