オスマン帝国軍の歴史②─近代以降の軍事改革とその成果

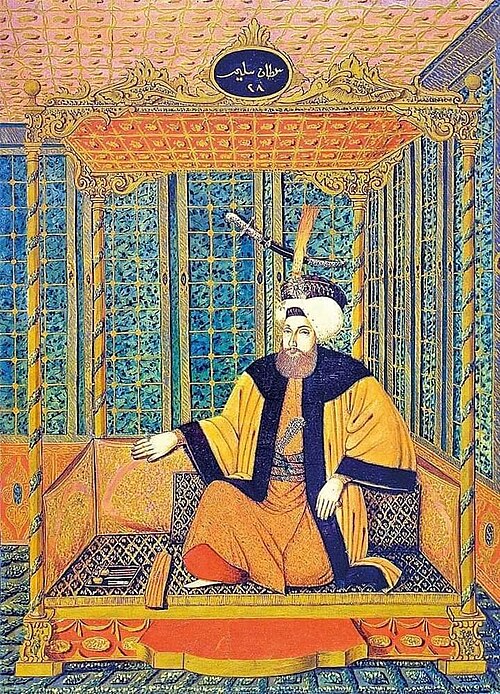

セリム3世(在位:1789 - 1807)

軍事改革「ニザーム=イ・ジェディド」を推進したオスマン帝国の改革君主

出典:Wikimedia commons / Public Domainより

オスマン帝国の軍隊というと、イェニチェリをはじめとする“伝統的な兵士たち”の姿を思い浮かべる人が多いかもしれません。でも、19世紀に入ると事情は一変。欧米列強に対抗するために、帝国は近代的な軍隊への大改革を進めていきます。この記事では、マフムト2世の軍事刷新から、タンジマート期の制度改革、そしてドイツとの連携による近代軍事化まで──“オスマン軍の近代化”の流れとその成果を、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

なぜ軍事改革が必要だった?

まずは、軍事刷新に踏み切らざるを得なかった背景から確認してみましょう。

イェニチェリの限界

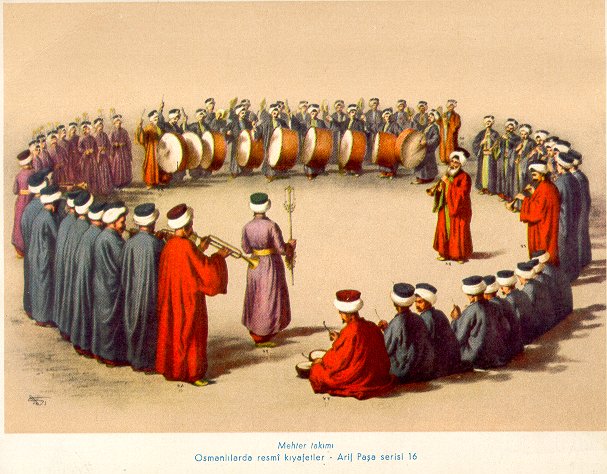

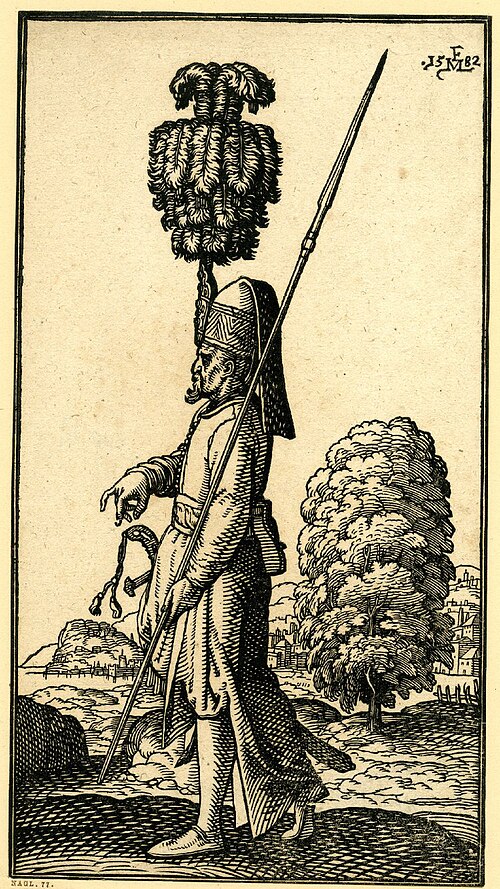

長らく帝国の主力だったイェニチェリ軍団は、17世紀以降その性格を変えていき、もはや精鋭どころか腐敗と保守の象徴に。戦場でも全く機能せず、たびたび反乱まで起こすように。軍の再建には、この存在を排除する決断が不可欠だったのです。

欧州列強の軍事的圧力

19世紀初頭、ナポレオン戦争やロシアの南下政策によって、オスマン軍の時代遅れぶりが浮き彫りに。露土戦争での敗北も重なり、「このままでは帝国そのものが崩れる」との危機感が高まりました。

マフムト2世の軍制改革

では、どのような改革が行われたのでしょうか?

イェニチェリ解体(1826年)

マフムト2世(1785 - 1839)は、1826年に“オスマンの大掃除(ヴァカイイ=ハイリエ)”と呼ばれる事件を起こし、イェニチェリ軍団を武力で鎮圧・解体。その後、アスアケリー・マンスレーネ(勝利の軍)と呼ばれる新軍を創設し、西洋式の軍事教育を導入しました。

軍事学校と教育の整備

フランス式の近代軍事教育を取り入れ、士官学校や工兵学校を開設。これにより、近代戦を理解する軍人が帝国からも育成されるようになります。これはのちのタンジマート改革の下地にもなっていきました。

タンジマート期の制度整備

マフムト2世の改革を受け継いで、さらにシステム化されたのが、1839年以降のタンジマート(恩恵の時代)です。

徴兵制度の整備

旧来のティマール制ではなく、国民から徴兵して軍隊を組織する近代的な制度が導入されました。ただし非ムスリムの徴兵については配慮も多く、後に身代金制度によって免除されるケースもありました。

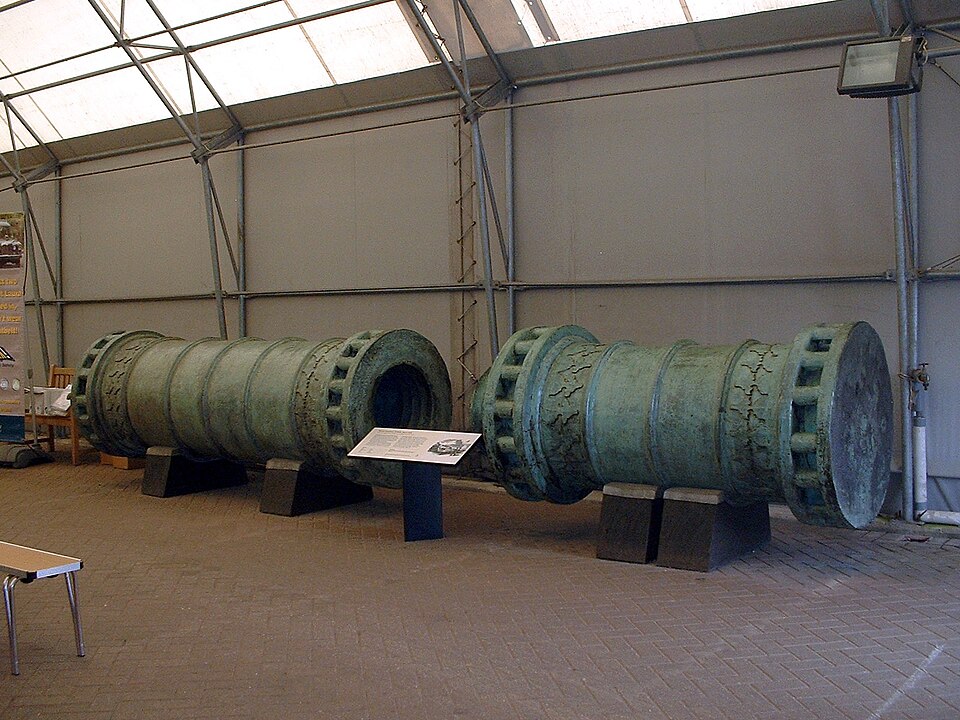

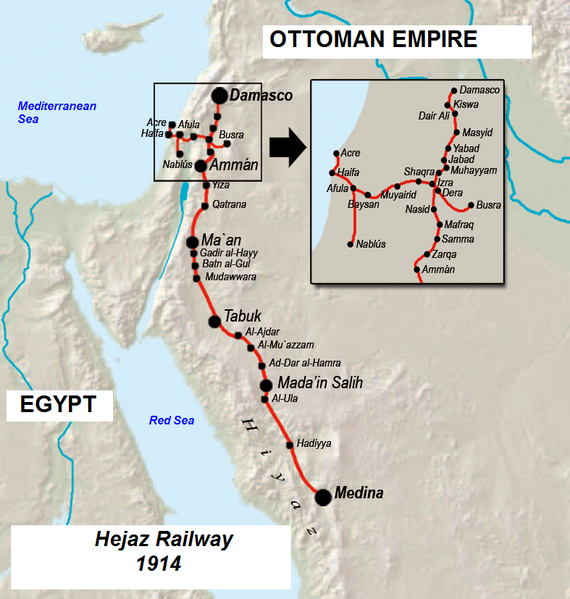

軍需工場と鉄道網の拡充

イスタンブールやバルカン地域では武器工場や弾薬庫が整備され、また軍用輸送のための鉄道インフラも発展。軍そのものだけでなく、軍を支える産業基盤にも国家的投資が進められていったのです。

ドイツ流軍事の導入

19世紀後半には、プロイセン式の軍制が採用されていきます。

モルトケの軍事顧問団

1840年代にはモルトケ(後の参謀総長)らドイツ軍事顧問が派遣され、地形調査、兵站計画、戦術訓練など実務的なノウハウが伝えられます。これによって、帝国軍の“理論武装”が一気に進んだのです。

ゲルマン流の再訓練

オスマン軍の士官たちはドイツで留学・訓練を受け、帰国後はドイツ語による兵書・教範を使って部隊を再編。結果、帝国末期にはヨーロッパ基準に近い軍組織が一定程度出来上がります。

成果と限界──その後の戦い

では、こうした近代化の成果は実際の戦争でどう現れたのでしょうか?

露土戦争(1877-78)での部分的善戦

一部ではロシア軍を苦しめる戦術を展開するなど、改革の成果が見えた場面もありました。とはいえ兵站や補給の脆弱さ、将官の無能さは克服できず、結果的には大敗を喫します。

バルカン戦争・第一次大戦へ

20世紀に入ると、オスマン軍はバルカン戦争(1912-13)や第一次世界大戦に突入。戦術的には進歩していたものの、民族問題・内政混乱・経済力の不足といった要因が重なり、軍の力は十分に発揮されませんでした。

このように、オスマン帝国の軍事改革は“旧体制との決別”という点で大きな意義を持ちましたが、帝国そのものの衰退を止めるには力及ばなかったのです。