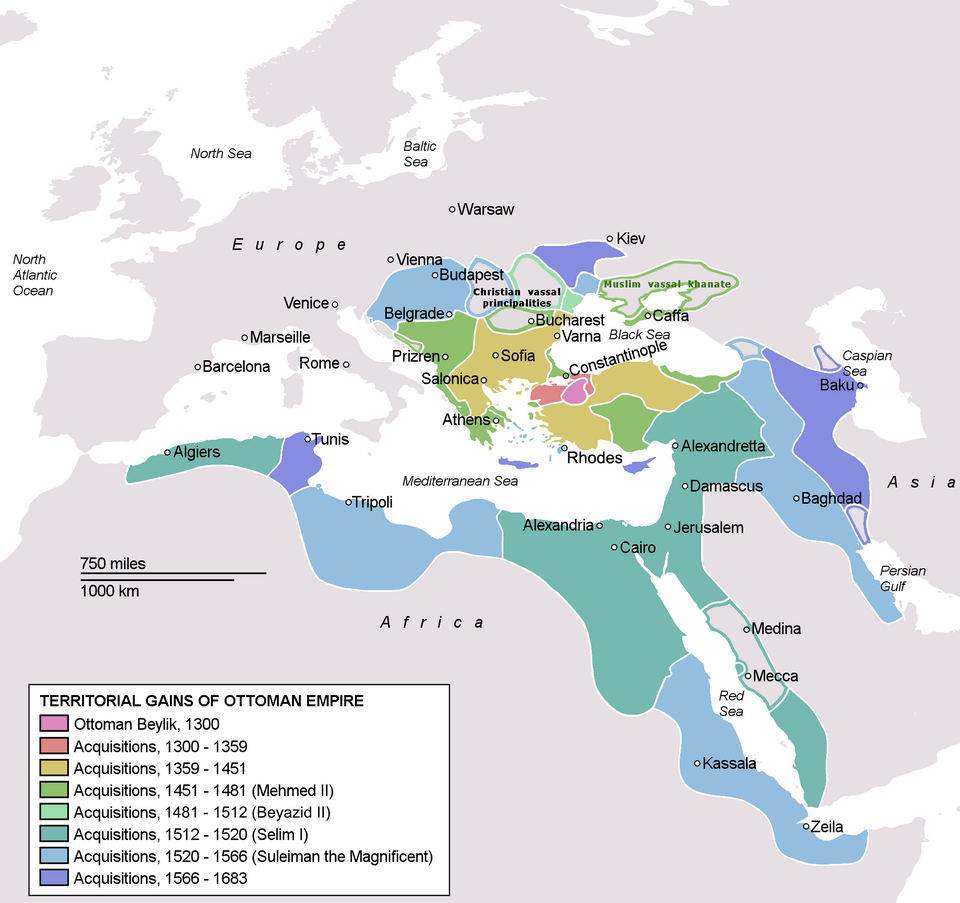

オスマン帝国の領土②─最大領土の面積とその地理構成とは?

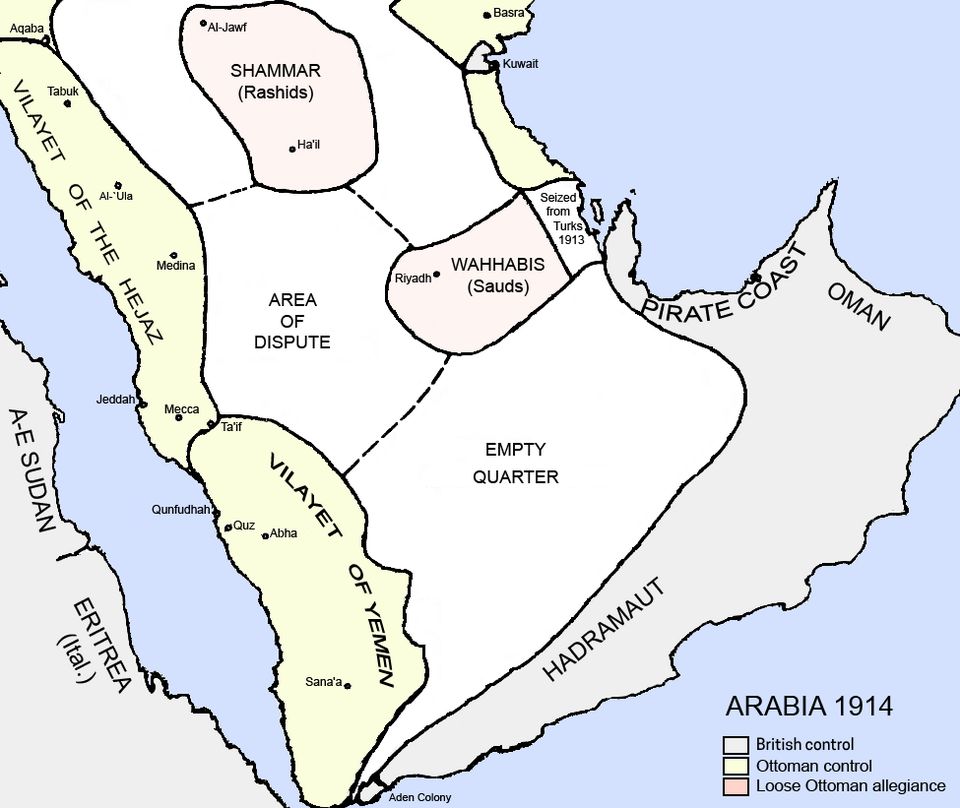

オスマン帝国の最大領土を示す地図

出典:Tiashing595 / Wikimedia Commons CC0 1.0より

オスマン帝国の最盛期といえば、16世紀中頃、スレイマン1世(1494 - 1566)の治世です。この時代、帝国は東西南北にまたがる広大な領土を支配しており、その勢力圏はヨーロッパ・アジア・アフリカの3大陸に及んでいました。

では、具体的にどれほどの広さだったのか?どんな地域を含んでいたのか?この記事では、その最大版図の規模と地理的構成を分かりやすくひも解いていきます。

最大領土の面積とその時期

オスマン帝国が地理的に最も広大だった時期は、16世紀半ばから17世紀初頭にかけての時期でした。

面積の概算

当時のオスマン帝国の最大領土は、約550万平方キロメートルに達したと推定されています。これは現在のインドやオーストラリアと同程度の面積で、単一国家としては世界史上でも有数の規模です。

拡張のピーク

最盛期を築いたスレイマン1世のもと、帝国は北はハンガリー・ウクライナ、南はイエメン・スーダン、西はアルジェリア、東はペルシャ湾岸まで勢力を伸ばしていました。とくに1526年のモハーチの戦い以降、中欧への進出が加速したんですね。

その後の変化

17世紀以降も領土は維持されたものの、徐々に拡張は止まり、停滞期へと移行します。その後はロシア・オーストリア・イランなどとの争いで領土の縮小が始まります。

ヨーロッパにおける領土

ヨーロッパ地域では、オスマン帝国は数世紀にわたり大きな存在感を放っていました。

バルカン半島の支配

オスマン帝国が最も長く支配したヨーロッパ地域がバルカン半島です。セルビア、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、ギリシア、ボスニアなど、現在の東南ヨーロッパ諸国の多くは、15~19世紀の長期にわたりオスマンの統治下にありました。

ハンガリー王国の征服

1526年のモハーチの戦いでハンガリー王国を打ち破ったことで、オスマン帝国はハンガリー中部を直轄領に、残りを属国化しました。中央ヨーロッパにまで手が伸びた象徴的な瞬間です。

クリミアとウクライナ南部

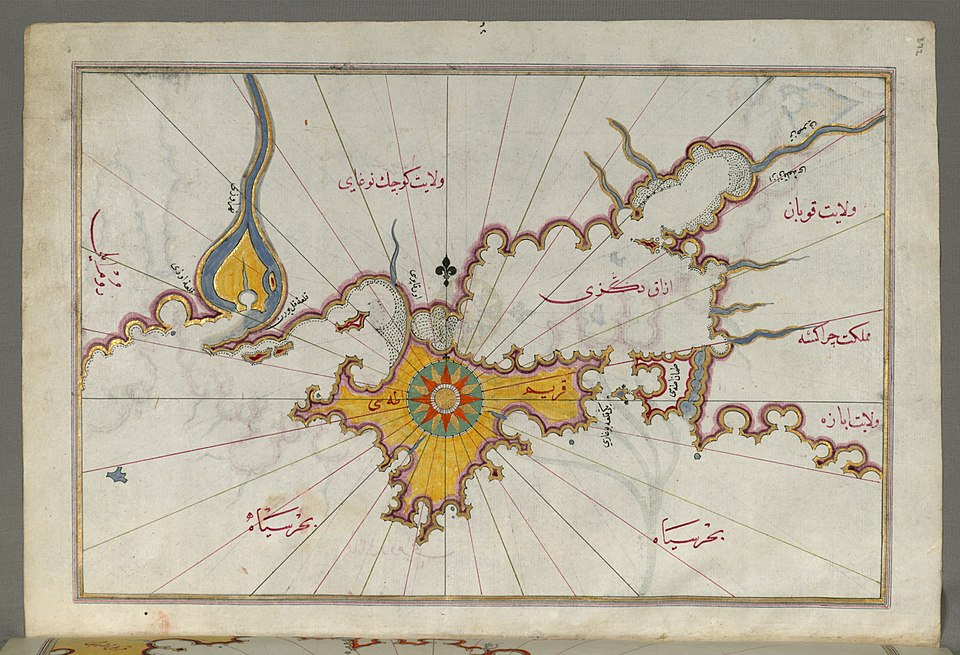

北方ではクリミア半島のハン国がオスマン帝国の属国となっており、その影響力は黒海全域に及んでいました。これにより、ロシアとの対立も深まっていくことになります。

アジアにおける領土

オスマン帝国はもともとアナトリア半島から始まった国家。アジア地域はその中核でもありました。

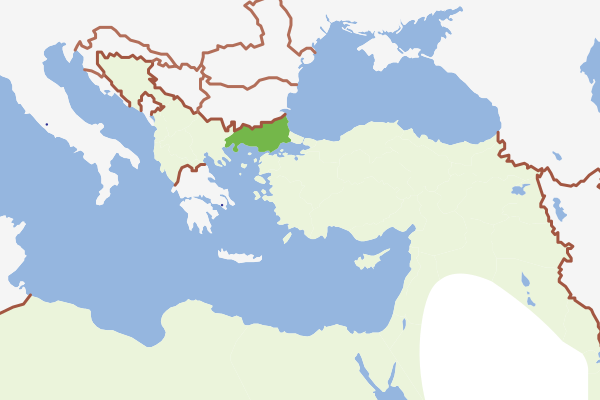

アナトリア全域

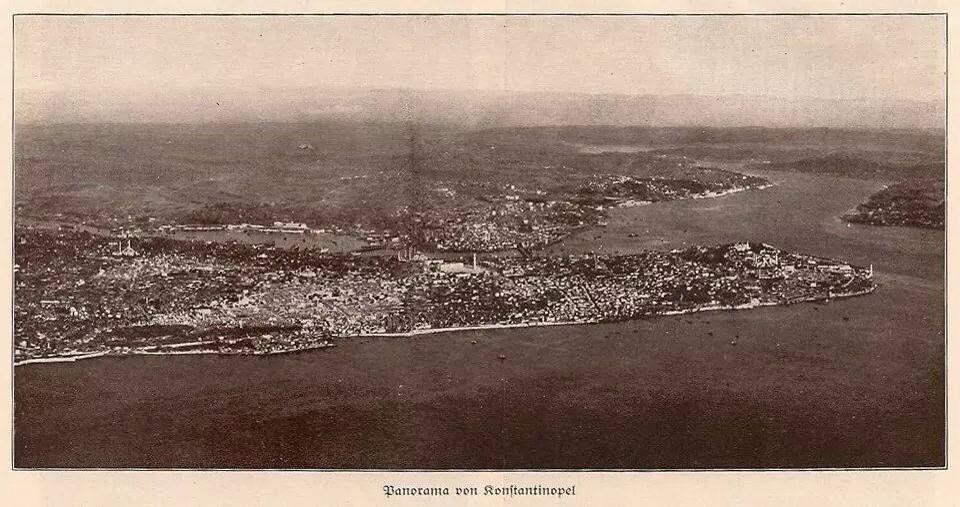

現在のトルコ共和国の領土であるアナトリア半島は、当然ながらオスマン帝国の中心地でした。とりわけイスタンブール(旧コンスタンティノープル)は、1453年の征服以降、政治・経済・宗教の中心として機能します。

シリア・メソポタミア地域

1516~17年のマムルーク朝征服によって、オスマン帝国はシリア・イラクといった肥沃な三日月地帯も手中に収めました。この地は交易ルートの要衝でもあり、帝国にとって重要な財源となりました。

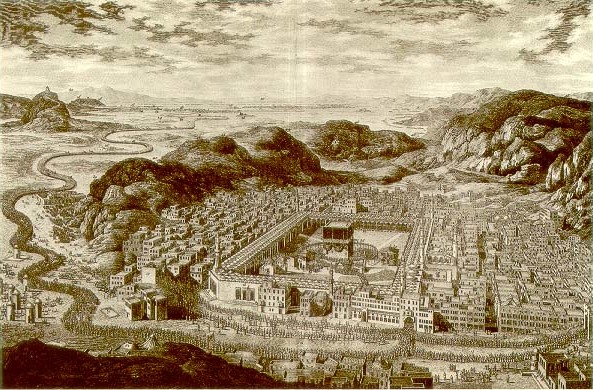

アラビア半島の沿岸部

メッカやメディナなどのイスラーム聖地を保護下に置いたことも、スンナ派世界の指導者としての正統性に大きく貢献します。オスマン皇帝は「ハリーファ(カリフ)」の称号を持ち、イスラーム世界を統べる存在ともみなされたのです。

アフリカにおける領土

アフリカ大陸にも、オスマンの影響力はしっかりと及んでいました。

エジプトとナイル流域

1517年、マムルーク朝を打倒し、エジプトを征服したことで、オスマン帝国は地中海交易の重要な拠点を手に入れます。カイロは以後、帝国の第2都市と呼ばれるほどの地位を誇りました。

マグリブ地域(北アフリカ西部)

アルジェリア・チュニジア・リビアといったマグリブ諸国は、地中海海賊の拠点としても知られており、オスマン帝国はこれらを保護国化して海上支配力を強化しました。とりわけアルジェリアは、海賊バルバロス兄弟の活躍により、オスマン海軍の中核となった地域です。

紅海・スーダン方面

紅海沿岸やスーダン北部にも一時的に進出しており、インド洋交易へのアクセスも狙っていました。特にポルトガルとインド洋の支配権を巡って争っていた時期には、この地域の戦略的重要性が高まりました。

こうして見てみると、オスマン帝国の最大領土は単なる「広さ」だけでなく、宗教・交易・軍事など多様な価値を持つ地域を巧みに組み合わせた“戦略的帝国”だったことがわかりますね。ヨーロッパ・アジア・アフリカの要衝を押さえたその配置こそが、帝国の長期的な安定と影響力の源だったわけです!