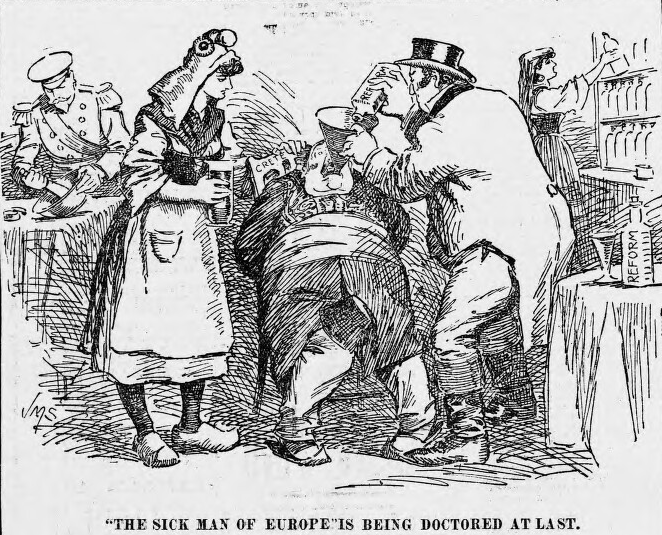

オスマン帝国とラテン帝国の関係─征服者たる“格”の違いとは…

第四回十字軍によるコンスタンティノープル陥落(1204年)

1261年に回復するものの、この襲撃がビザンツ帝国の弱体化を決定づけ、最終的にオスマン帝国による1453年の征服を招く遠因となった

出典:Palma Le Jeune / Wikimedia Commons public domainより

同じ“コンスタンティノープルを支配した帝国”でも、ラテン帝国とオスマン帝国は、まったく異なる背景と手法を持った存在でした。

一方は十字軍による略奪の延長線上、もう一方は長期的な戦略と制度による征服国家。

「征服の仕方」と「その後の統治」のあり方に、まさに“格の違い”があったんですね。

今回は、この2つの帝国がどう関わり、どう比較されるべきかを掘り下げてみましょう!

ラテン帝国ってどんな国だったの?

ラテン帝国は、1204年の第4回十字軍によって東ローマ帝国(ビザンツ帝国)から奪い取られた“幻の帝国”です。

コンスタンティノープルを略奪して建国

本来、イスラーム勢力と戦うはずだった十字軍が、なんとキリスト教国のビザンツ帝国を襲撃。

その結果、首都コンスタンティノープルを占領し、そこにラテン帝国(1204〜1261)が誕生したんです。

でもこれは征服というより“略奪と分割”に近いもので、支配体制はかなり脆弱でした。

結局すぐにビザンツが巻き返す

わずか60年足らずで、ニカイア帝国を中心としたビザンツ側が反攻に成功し、1261年にコンスタンティノープルを奪還。ラテン帝国は消滅します。

つまり短命かつ支配の正統性にも欠けた帝国だったんですね。

オスマン帝国による征服との決定的な違い

それから約200年後、再びコンスタンティノープルが征服されることになります。

ただし今回は十字軍ではなく、オスマン帝国のメフメト2世によって。

周到な戦略と長期包囲での征服

オスマン帝国は1453年のコンスタンティノープル包囲戦で、数ヶ月にわたり都市を包囲し、大砲や工兵を駆使して計画的に城壁を突破。

これは偶発的な略奪ではなく、国家の威信をかけた“歴史的な征服”だったんです。

征服後の統治が段違いに“本格的”

ラテン帝国が支配層だけを持ち込んで現地の制度を崩壊させたのに対し、オスマン帝国は宗教寛容(ミッレト制)を活かし、キリスト教徒にも一定の自治を認める方針をとりました。

それにより、多宗教都市としての秩序が保たれたんですね。

ラテン帝国の“負の記憶”がオスマン時代に影を落とす

オスマン帝国にとって、ラテン帝国は直接的な敵ではありませんでした。

でもその記憶は、キリスト教世界との関係性や、コンスタンティノープルの“遺産”に深く関わってきます。

ラテン帝国時代の破壊と略奪が尾を引いた

第4回十字軍によって、コンスタンティノープルの宗教施設・文化財・宮殿は徹底的に破壊・略奪されました。

この都市の荒廃が、その後のビザンツ復活やオスマン統治にとって大きな再建課題になったんです。

“征服者の格”としての比較対象に

メフメト2世は自らを「ローマの後継者」と名乗り、「ラテン帝国のような破壊者とは違う、本物の支配者だ」と正統性アピールを行いました。

ラテン帝国の記憶を逆手に取って、「俺は秩序と安定をもたらす征服者だ」と訴えたわけです。

オスマン帝国とラテン帝国の関係は、直接の衝突こそなかったものの、「征服者としての格」の違いが鮮やかに浮かび上がる比較でした。

ラテン帝国が略奪と短命で終わったのに対し、オスマン帝国は長期安定と制度構築を実現。

そしてコンスタンティノープルという都市は、一時の欲ではなく、真の国家運営によって支えられることの大切さを物語っているんです。