オスマン帝国の兵士事情─最強軍団イェニチェリはなぜ廃止されたのか

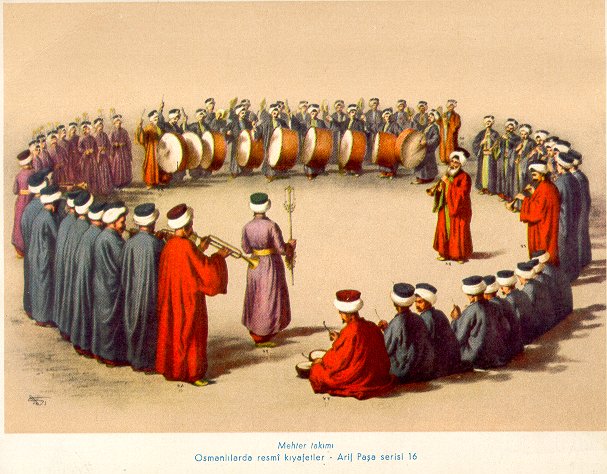

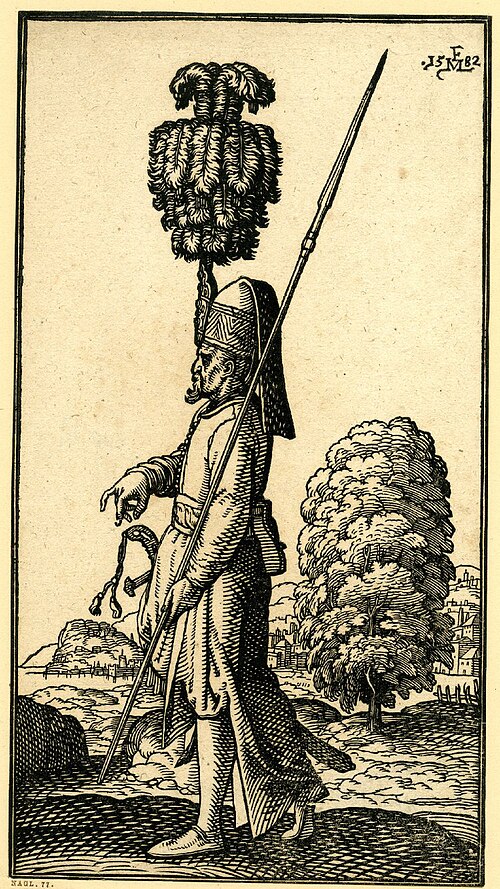

イェニチェリのイラスト

近代化に反発して反乱を繰り返したイェニチェリは、啓蒙専制君主マフムト2世により武力制圧され、1826年廃止された

出典:Melchior Lorck / Wikimedia Commons Public domainより

イェニチェリって聞くと、オスマン帝国の無敵軍団っていうイメージが強いですよね?

でも実は、最盛期には敵なしだったこの精鋭部隊が、最終的には「暴れん坊の既得権益集団」になってしまうんです。

そしてついには、国家そのものの安定を揺るがす存在として、スルタン自らの手でバッサリと“廃止”されてしまうんですね。

今回はそんなイェニチェリの栄光と没落のドラマを、わかりやすく紹介します!

イェニチェリってどんな軍団だったの?

イェニチェリ(Yeniçeri)とは、トルコ語で「新しい兵士」という意味で、オスマン帝国が常備軍として育てた歩兵の精鋭部隊です。

デウシルメ制から生まれた“国家の息子たち”

彼らはバルカン半島のキリスト教徒の少年を徴用して、イスラームに改宗させ、国家直属の教育・訓練機関で育てられたエリート兵士。

スルタンへの忠誠心を叩き込まれ、家族も土地も持たず、完全に“帝国のための存在”として訓練されていました。

火器を武器に最前線で大活躍

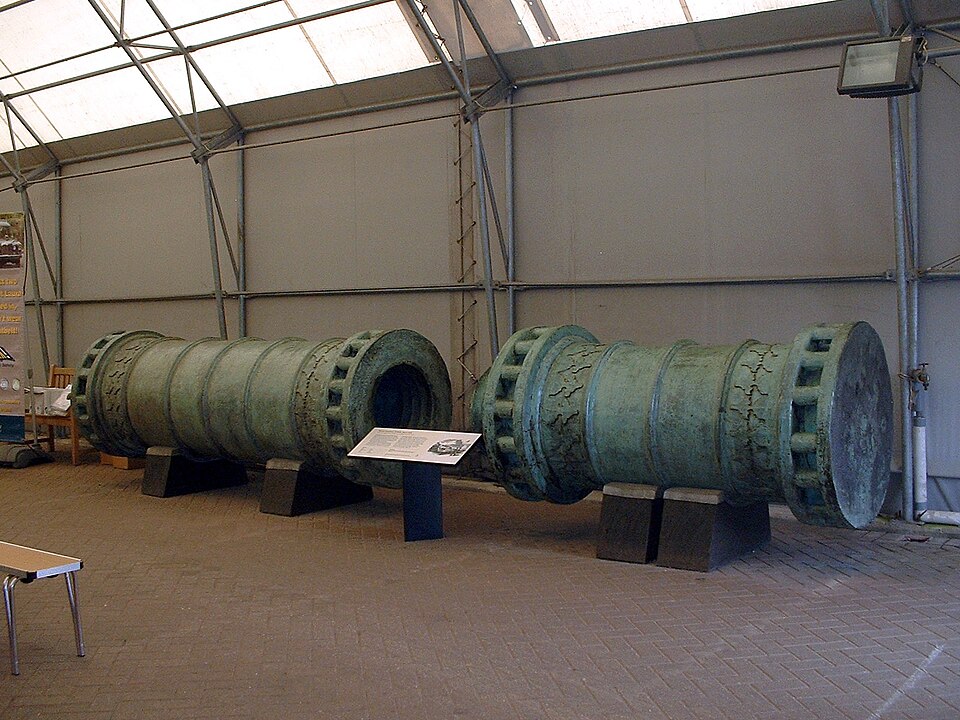

15〜16世紀にはマスケット銃(火縄銃)を装備し、当時のヨーロッパにほとんど例を見ない銃を主力とする常備歩兵軍団として猛威をふるいました。

バルカンの征服、ハンガリー戦線、ウィーン包囲…あらゆる戦場でオスマンの“鉄壁の矛”だったんです。

どうして“劣化”してしまったの?

でも、時代が進むとイェニチェリの姿はどんどん変わっていきます。

忠誠心と規律の軍団が、いつしか怠惰と特権意識にまみれた勢力になっていくんです。

職業軍人から“世襲+副業兵士”へ

本来は家族も持てず、命令には絶対服従だったはずのイェニチェリが、17世紀ごろから結婚OK、子どもに身分継承OK、副業OKに。

しかも兵役からも逃れがちになり、市場や職人組合に入り込んで商売人化していきます。

反乱と政治介入が日常茶飯事に

給料カットや気に入らないスルタンが現れるとすぐに反乱。

時には宰相を引きずり降ろしたり、スルタンの退位まで要求するように…。

その存在はもはや「帝国の守護者」ではなく「国家のリスク」になっていたんです。

ついにスルタンが“粛清”を決断!

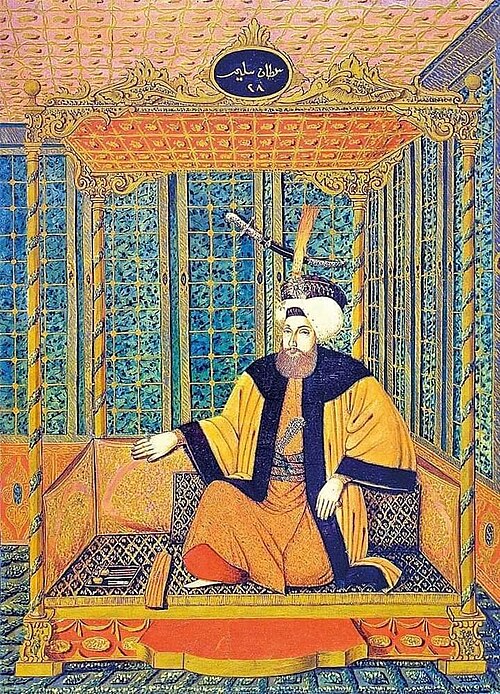

この暴走を止めたのが、19世紀初めのスルタンマフムト2世。

彼は大胆にも、イェニチェリそのものを解体・排除するという大手術に踏み切ります。

1826年「豪勇事件(ヴァカ=イ・ハイルィエ)」の発生

イェニチェリがまたもや軍制改革に反対して蜂起したのをきっかけに、マフムト2世は親衛隊+ウラマーの支持を得て、軍ごとイェニチェリ兵舎を砲撃。

約6,000人が殺害され、イェニチェリ軍団は正式に解散されました。

これがオスマン帝国軍制の近代化に向けた第一歩となるんです。

その後は近代式の軍隊へ

イェニチェリの代わりに設立されたのが、アスアケリ軍(近代常備軍)で、ヨーロッパ式の訓練・制服・軍制が採用されていきます。

つまりこの粛清は、オスマン帝国が「中世から近代へ」舵を切った象徴的事件でもありました。

イェニチェリは、最初こそオスマン帝国の強さの象徴でしたが、時代とともに規律を失い、特権にしがみつく“老害”軍団になってしまいます。

そして最後は、マフムト2世の手によって軍ごと一掃されるという激動の最期を迎えるんです。

この歴史は、どんなに強い組織でも、変わらなければ滅びるという教訓を教えてくれますね。