オスマン帝国と西アジア(中東)諸国の関係

オスマン帝国のアジア方面進軍ルート(1514年)

セリム1世率いるオスマン軍がアジア進出の一環としてチャルディラーン平原へ向けて進軍したルートを示す地図

出典:著者-バスマ氏/ Wikimedia commons CC BY-SA 4.0

オスマン帝国が支配した広大な領域の中でも、西アジア(中東)地域はまさに“心臓部”ともいえる存在でした。イスラム世界の宗教的中心地、そして東西交易の要衝──そんな重要地域に対して、オスマン帝国がどのような関係を築き、どんな政治・宗教的影響を及ぼしていったのかを見ていきましょう。

中東支配の広がりとその背景

まずは、オスマン帝国が中東をどのように掌握していったかを時系列で整理してみます。

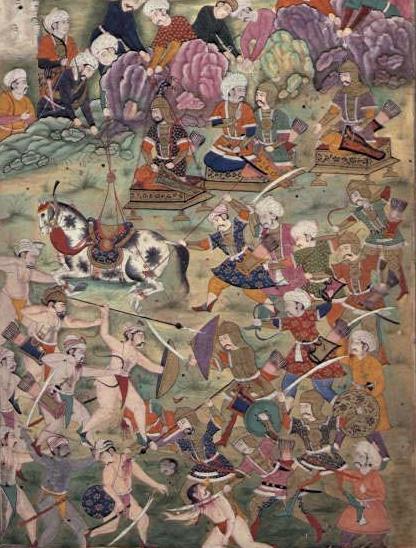

マムルーク朝との戦いによるエジプト・シリア征服

1517年、セリム1世のもとでオスマン軍はマムルーク朝を破り、メッカ・メディナの宗教的中心地を含むエジプト・シリアを支配下に置きました。このことでオスマン帝国はカリフ制も継承し、イスラム世界の正統な“保護者”としての地位を獲得することになります。

アラビア半島への浸透と間接支配

アラビア半島は地理的に広大かつ部族社会だったため、オスマン帝国はヒジャーズ地方(メッカ・メディナ)などを除けば、現地有力者との連携による緩やかな支配を採用しました。完全統治というよりも「宗教的後ろ盾」として振る舞うスタイルが特徴です。

メソポタミア(イラク)地域の確保

サファヴィー朝との戦いを経て、バグダードを含むイラク中部を17世紀までに確保。ここでもスンナ派の立場から、シーア派の拡大を防ぐ宗教的・軍事的バッファーとしての意味合いが大きかったといえるでしょう。

中東諸勢力との外交関係

オスマン帝国は単なる「征服者」ではなく、柔軟な外交戦略を使って西アジアの秩序形成にも関与していきました。

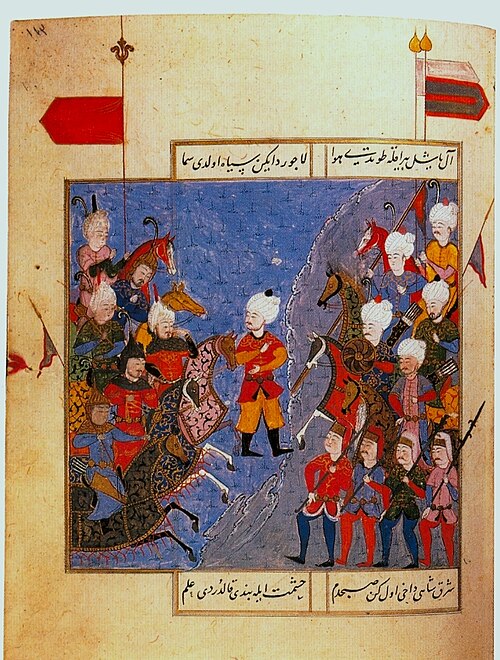

ペルシャ(サファヴィー朝・カージャール朝)との対立と和解

16~18世紀にかけて、スンナ派のオスマン帝国とシーア派のペルシャ(サファヴィー朝)はたびたび衝突しました。とくにチルディランの戦い(1514年)などは両国の宗教対立の象徴です。ただし、17世紀以降は条約(例:ズハブ条約)を結んで国境を安定化させ、外交ルートも整備されていきました。

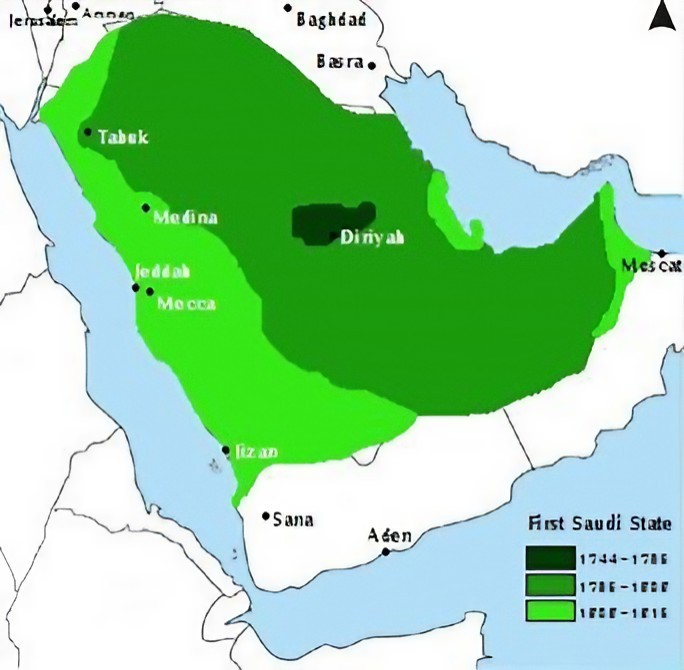

ワッハーブ運動との衝突

18世紀後半には、アラビア半島でワッハーブ派という改革派イスラム運動が台頭。彼らはオスマン帝国の“形式化したイスラム支配”に批判的で、第一次サウード王国との戦争も勃発します。宗教的正統性を巡る争いが中東に新たな緊張をもたらしました。

ベドウィンとの交渉と同盟関係

砂漠地帯の遊牧民ベドウィン諸部族とは、軍事的衝突よりも交易や護衛契約といった柔軟な関係が多く、オスマン帝国は自治と忠誠の交換による統治を展開していました。

オスマンの宗教的影響と文化統合

最後に、中東諸国に与えたオスマン帝国の宗教的・文化的インパクトを見ていきましょう。

スルタン=カリフ制の確立

上でも触れましたが、1517年にセリム1世がカリフの称号を継承したことで、オスマン皇帝は宗教的指導者としての正当性を確保。メッカ巡礼路の整備やモスク建設などを通じて、広域にわたるイスラム共同体の象徴的存在となりました。

ウラマーとの協力体制

ウラマー(イスラム法学者)との連携は統治のカギであり、オスマン帝国は中東各地にメドレセ(神学校)を建てて教育と法の均一化を推進しました。これによりスンナ派中心の宗教ネットワークが帝国内に定着したのです。

建築・言語・服飾などの文化的影響

中東諸都市にはオスマン建築(特にモスクやハンマーム)が導入され、トルコ語やオスマン式服飾も一部で浸透しました。とくにイェルサレムやバグダードなどでは、宮殿建築や道路整備などの形でオスマン的都市空間が創られていきました。

このように、オスマン帝国と西アジアの関係は単なる「支配と被支配」ではなく、宗教・外交・文化が絡み合った複雑なものだったんですね。征服のあとにしっかりと“つなぐ”工夫をしていたのが、オスマンの強さだったとも言えるでしょう。