オスマン帝国の宗教政策②─ミッレトの仕組みをわかりやすく解説

ギュルハネ勅令を発布するムスタファ・レシト・パシャ(1839年)

ギュルハネ勅令の発布により法の下の平等が掲げられ、宗教共同体ごとの特権を前提とするミッレト制度は次第に形骸化し終焉へ向かった

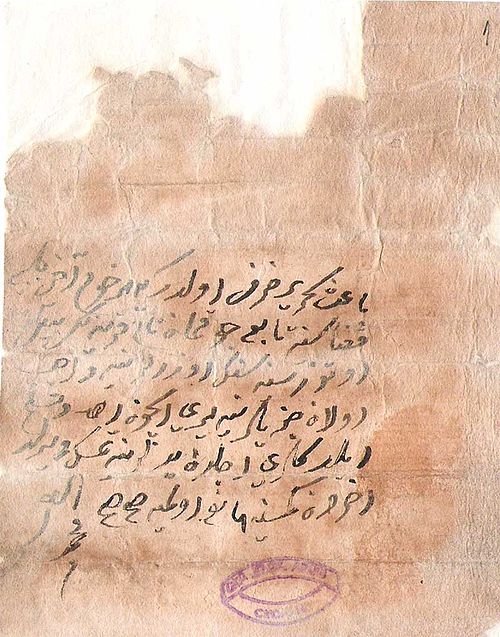

出典:Unknown author / Wikimedia Commons public domainより

オスマン帝国って聞くと、イスラムの大帝国ってイメージが強いですが、実際はキリスト教徒やユダヤ教徒もたくさん暮らしていた多民族・多宗教国家だったんです。じゃあどうやってそんなバラバラの宗教をまとめてたのか?そのカギこそが、今回テーマにする「ミッレト制度」です。この制度、ただの分離政策じゃないんですよ。じつはけっこう合理的で柔軟な仕組みだったんです。この記事では、そんなミッレト制度の基本的な構造から、宗教別の対応、時代による変化まで、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

ミッレトとは何か

ミッレトの基本的な考え方をおさえておこう。

「宗教単位」で管理された社会

「ミッレト(millet)」はアラビア語由来で、もともとは「宗教共同体」って意味。オスマン帝国では、イスラム教以外の宗教を信じる人々──たとえばギリシャ正教徒、アルメニア教徒、ユダヤ教徒など──を、それぞれのミッレトとして分けて扱っていたんです。つまり、国民を言語や民族で区分するんじゃなくて、宗教ごとに行政単位を設けて管理するという仕組みなんですね。

自前のリーダーと法律を持つ

各ミッレトには、それぞれ宗教の長(例:総主教、ハハム、カトリコス)がいて、信者の代表としてオスマン政府と交渉したり、内部の問題を処理したりしていました。たとえば結婚・離婚・相続などの家族法や教育なんかは、それぞれの宗教のルールに従って行われていたわけです。

ミッレト制度下の宗教

ミッレト制度のなかでも、特に大きな役割を果たしたのがこの三つの宗教でした。

ギリシャ正教徒

最大の異教徒コミュニティで、主にバルカン半島や小アジア西部に居住。コンスタンティノープル総主教がトップとなり、宗教だけでなく文化・教育面でも共同体を支えていました。

アルメニア教徒

東アナトリアやカフカス方面に多く、オスマン帝国初期には正教徒の一部とされていましたが、15世紀に独立したミッレトとして認められました。商業・金融に強い影響力を持っていたのも特徴です。

ユダヤ教徒

セファルディム(スペイン追放民)を中心にイスタンブール、サロニカ、イズミルなどに広がりました。ラビが指導し、独自の宗教法と教育体制を維持。医学や翻訳、貿易で活躍した人も多かったです。

ミッレト制度の利点と限界

この制度、うまくいってた面もあれば、問題もあったんです。

安定統治のカギだった

ミッレト制度は、国家がいちいち内部に介入しなくても、宗教ごとの代表がまとめてくれるから統治コストが低くて済む。しかも、ある程度の自由を認めることで不満を抑えやすいというメリットもありました。だから、オスマン帝国が何百年も多宗教国家を維持できた理由のひとつなんです。

逆に「宗教分離」が固定化した

でも、宗教ごとに別々の制度を適用していたため、異なる宗教同士の交流が少なくなるという副作用もありました。これが19世紀以降、ナショナリズムが広がっていく中で「われわれ vs あいつら」みたいな意識を強め、民族対立の原因にもなっていったんです。

ミッレト制度の終焉

19世紀に入ると、ヨーロッパ的な「国民国家」の考え方が広まり、宗教ごとの区分よりも“民族”や“市民”としての統一が求められるようになります。

タンジマート改革の影響

1839年以降のタンジマート(近代化)改革では、イスラム教徒も非イスラム教徒も同じオスマン国民として扱うという方針が打ち出されました。 これにより、ミッレトの特権や区別は徐々に縮小されていきます。

国民国家の成立の影響

ミッレト制度は、オスマン帝国が終わりを迎える1920年代までゆるやかに存続しましたが、その後、トルコ共和国では「トルコ人」という単一の国民概念が重視され、宗教別の社会構造は姿を消していきました。

ミッレト制度は、いわばオスマン帝国が考えた“共存の知恵”でした。

宗教や文化が違っても、うまく線引きをして、干渉しすぎず、でも放任せず。

それによって生まれたのは、多様な信仰と暮らしが共に息づく帝国という、今ではちょっと信じがたい世界だったんですね。