オスマン帝国とオーストリアの関係─永遠のライバルで宿敵

二次ウィーン包囲(1683年)

オスマン帝国とオーストリアの覇権争いが激化する中で起きた決定的な戦いで、オスマンの西進が挫かれ両者の力関係が逆転する転機となった

出典:Wikimedia COMMONS Public Domainより

オスマン帝国とオーストリア――この2つの国の関係は、まさにヨーロッパとイスラーム世界の最前線。

16世紀から19世紀にかけて、バルカン半島や中欧をめぐって、何度も戦争を繰り返した“伝統のライバル関係”だったんです。

今回は、そんなオスマン×オーストリアのバチバチな関係と、その中に見え隠れする外交・文化の側面まで含めて解説していきます!

きっかけは“ハンガリーの空白”だった

そもそもこの2国がガチでぶつかり始めるのは16世紀。

その発火点になったのが、ハンガリー王国の王位継承問題です。

モハーチの戦いでオスマン圧勝

1526年、スレイマン1世がモハーチの戦いでハンガリー王軍を撃破し、ハンガリー王ラヨシュ2世が戦死。

これでハンガリーの王位が空白になり、オスマンが南から、オーストリア(ハプスブルク家)が西から干渉しはじめるわけです。

“二重支配”状態から全面対決へ

結局、オスマンはブダ(中部)を抑え、オーストリアは北西部を支配。

このハンガリー分割状態が両者のにらみ合いを長期化させ、たびたびの戦争につながっていきます。

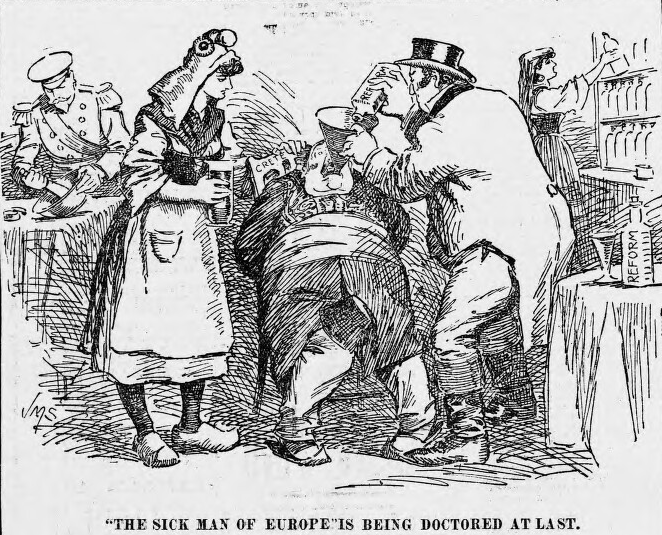

ウィーン包囲戦が象徴的だった

オスマン帝国とオーストリアの対立で一番有名なのがウィーン包囲戦。

これはオスマンの“ヨーロッパ侵攻の限界”を象徴する出来事として知られています。

第一次ウィーン包囲(1529)

スレイマン大帝がオーストリアの首都ウィーンを攻めたものの、補給の限界や冬の寒さで撤退。

この時点では「惜しいけど届かない」って感じの遠征でした。

第二次ウィーン包囲(1683)でついに敗北

今度はメフメト4世の命で再びウィーンを包囲。

でも今回はオーストリア+ポーランドの連合軍に完敗し、ここからオスマン帝国は西での退潮期に入ることになります。

この戦いで「オスマンの進撃はここまで」とヨーロッパが確信するようになったんです。

18世紀以降は“押される側”に

17世紀末を境に、オスマンとオーストリアの力関係は逆転していきます。

このころからは、オスマンが守勢に立ち、領土をどんどん削られる展開が増えていきました。

カルロヴィッツ条約(1699)で領土喪失

この条約でオスマン帝国は、ハンガリーなどの広大な領土をオーストリアに正式に割譲。

バルカンの主導権を大きく失い、帝国の「ヨーロッパ側の顔」が大きく崩れることになります。

列強の一員としての“オーストリアの圧力”

19世紀になるとオーストリアはロシア・イギリスなどと共にオスマンの内政やバルカン政策に干渉する側に回ります。

もはや「対等なライバル」ではなく、オスマンにとっての“外圧勢力”の一角になっていったわけですね。

オスマン帝国とオーストリアの関係は、まさに「一進一退の因縁バトル」でした。

初期はオスマンが攻める側、中期はにらみ合い、後期は押される側――まるで長編シリーズのライバル関係みたいな構図。

でもこの関係が、ヨーロッパとイスラーム世界の国際秩序に深く関わっていたことは間違いないんです。