オスマン帝国のハンガリー征服─帝国の「西欧化」の始まり

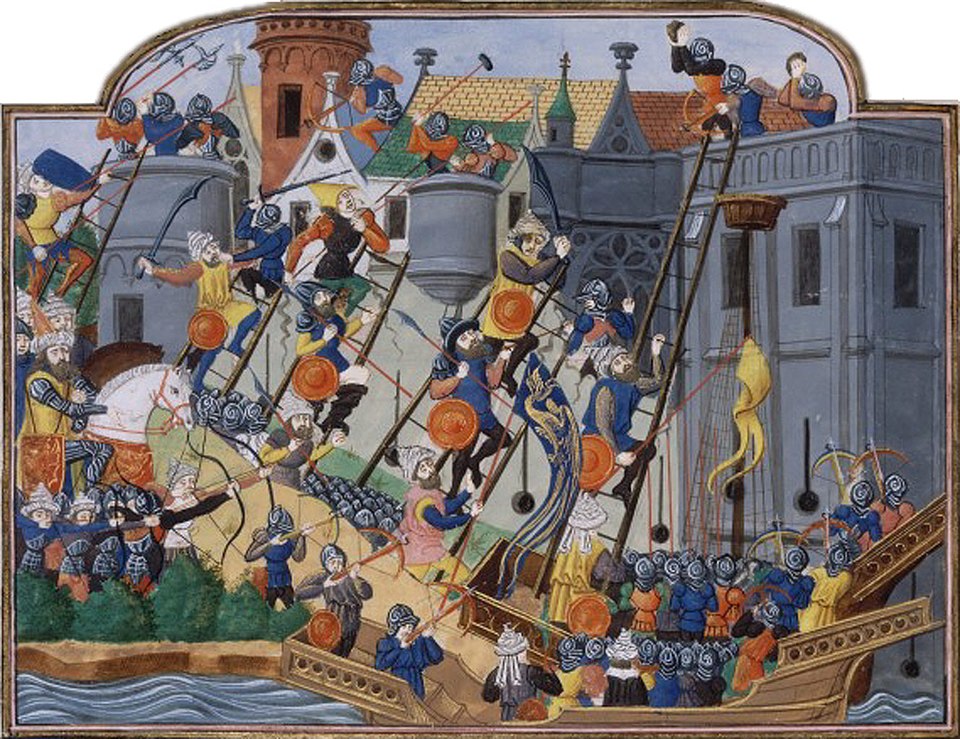

モハーチの戦い(1526年)

オスマン軍が組織的な砲兵と歩兵の連携でハンガリー軍を圧倒し、決定的な勝利を収めた

出典:Johann Schreier(1555年)/ Wikimedia Commons Public domainより

16世紀初頭、ヨーロッパのど真ん中にあったハンガリー王国が、オスマン帝国によってついに飲み込まれます。

1526年のモハーチの戦いがその決定打で、オスマンは中欧に一気に進出。

でもこの征服、単なる「領土拡大」で終わらない、大きな地殻変動を生み出すことになるんです。以下で、その影響をくわしく整理していきましょう!

ハンガリー征服ってどんな流れだったの?

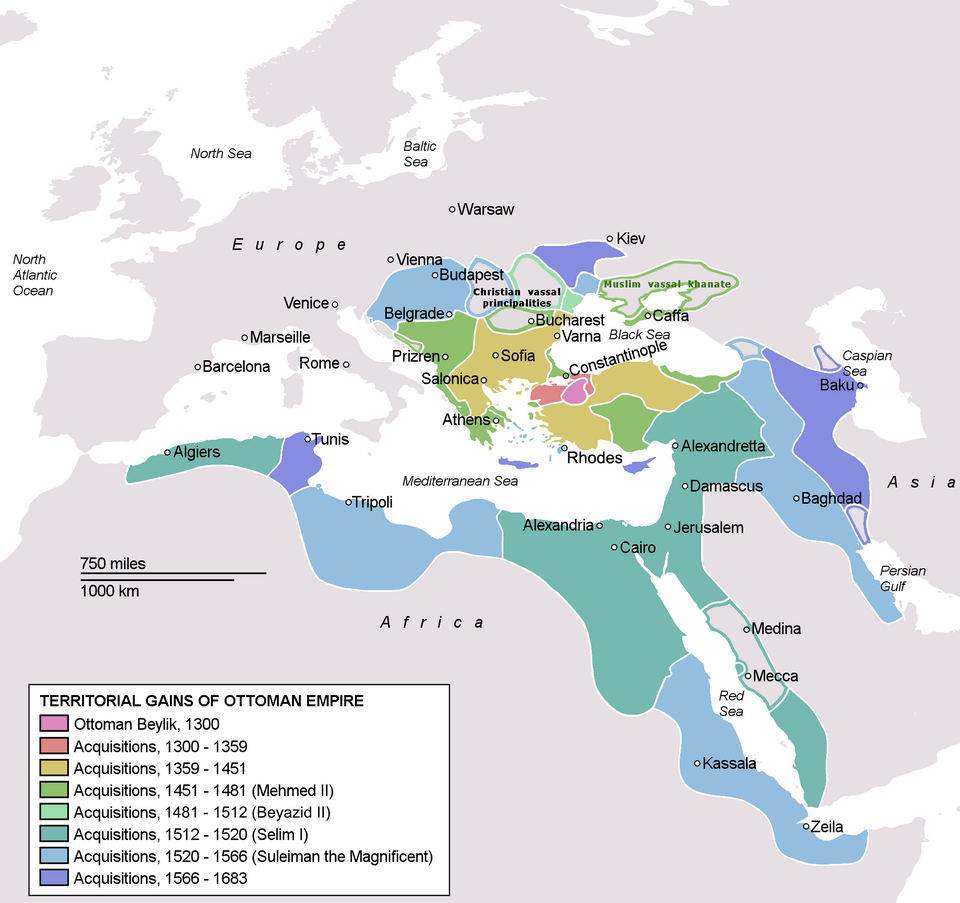

オスマン帝国は、すでにセルビアやブルガリアを支配下に置いていて、次に狙ったのがキリスト教世界の防波堤とも言われたハンガリー王国でした。

モハーチの戦い(1526年)で決着

スルタンスレイマン1世が率いるオスマン軍は、たった数時間でハンガリー王ルイ2世の軍を全滅させます。ルイ2世本人も戦死。

この一戦でハンガリー王国は事実上の崩壊を迎えることになります。

その後のハンガリーは“三分割”に

モハーチの戦い後は、以下のような支配体制が約150年続くことになります。

- 西部:ハプスブルク家(オーストリア)が支配

- 中部:オスマン帝国の直轄領に(ブダを中心とする)

- 東部:トランシルヴァニア公国として半独立状態、オスマンに従属

影響①:中欧のパワーバランスが一変

ハンガリー征服によって、オスマン帝国はヨーロッパの内側にまで食い込むようになります。

それまで「バルカン止まり」だったのが、一気に「ウィーンの目と鼻の先」まで来たんです。

神聖ローマ帝国にとっての“脅威の最前線”

ハンガリーを失ったことで、オーストリア=ハプスブルク家は「自国の安全圏が崩れた」と大パニック。

このあとオスマン帝国とハプスブルクの対立が長期化し、やがてウィーン包囲などの大戦争に繋がっていきます。

中欧が“軍事の最前線”に変わった

ハンガリーが“緩衝地帯”から“戦場”に変わったことで、ヨーロッパ中が軍備増強&外交の再編に追われるようになります。

とくにポーランド、ボヘミア、ヴェネツィアなどは、オスマンに備えて必死の体制強化を進めることになります。

影響②:ヨーロッパの宗教地図にも波及

「え、戦争と宗教って関係あるの?」って思うかもですが、ハンガリー征服は宗教改革の広がりにも影響を与えたんです。

カトリックの“統制力”が揺らいだ

オスマンの進出によってハプスブルク家は東欧に手が回らなくなり、そのスキにプロテスタントの動きが一気に活発になります。

つまり、「宗教改革が広まったのは、実はオスマンのおかげ(?)」って一面もあるんですね。

ハンガリーの宗教はさらに混乱

征服後のハンガリーでは、カトリック、プロテスタント、正教、イスラームが入り乱れる状況に。

オスマン統治下では比較的宗教寛容だったため、むしろプロテスタント系の信仰が生き延びた、なんて面もあります。

影響③:オスマン帝国内でも“西への夢”が加速

ハンガリー征服はオスマン帝国にとってヨーロッパ征服の序章でした。

これによって「ウィーンを落とせば、西ヨーロッパも夢じゃないぞ!」っていう空気が高まっていきます。

帝国の“ヨーロッパ化”が始まる

ブダやペシュトなどの都市がオスマン化されていくと同時に、建築・行政・軍事制度などが、どんどんヨーロッパ風にアレンジされていきます。

これが後のオスマン宮廷文化や、軍制の変化にも影響していくんですね。

ハンガリーはオスマンの“西の防波堤”に

オスマンにとっても、ここから先は「ヨーロッパの大反撃」が待っているという意識がありました。

だからこそ、ブダには総督府(ベイレルベイリク)を設置し、軍と行政の両面でガッチリ抑えにかかったんです。

オスマン帝国によるハンガリー征服の影響は、中欧のパワーバランスを激変させただけでなく、宗教改革、オスマンの西方戦略、そしてヨーロッパ全体の軍事と外交にも大きな波を起こしました。

ハンガリーは単なる「征服地」ではなく、オスマンにとってもヨーロッパにとっても「運命を変える鍵」といえる地域だったんです。