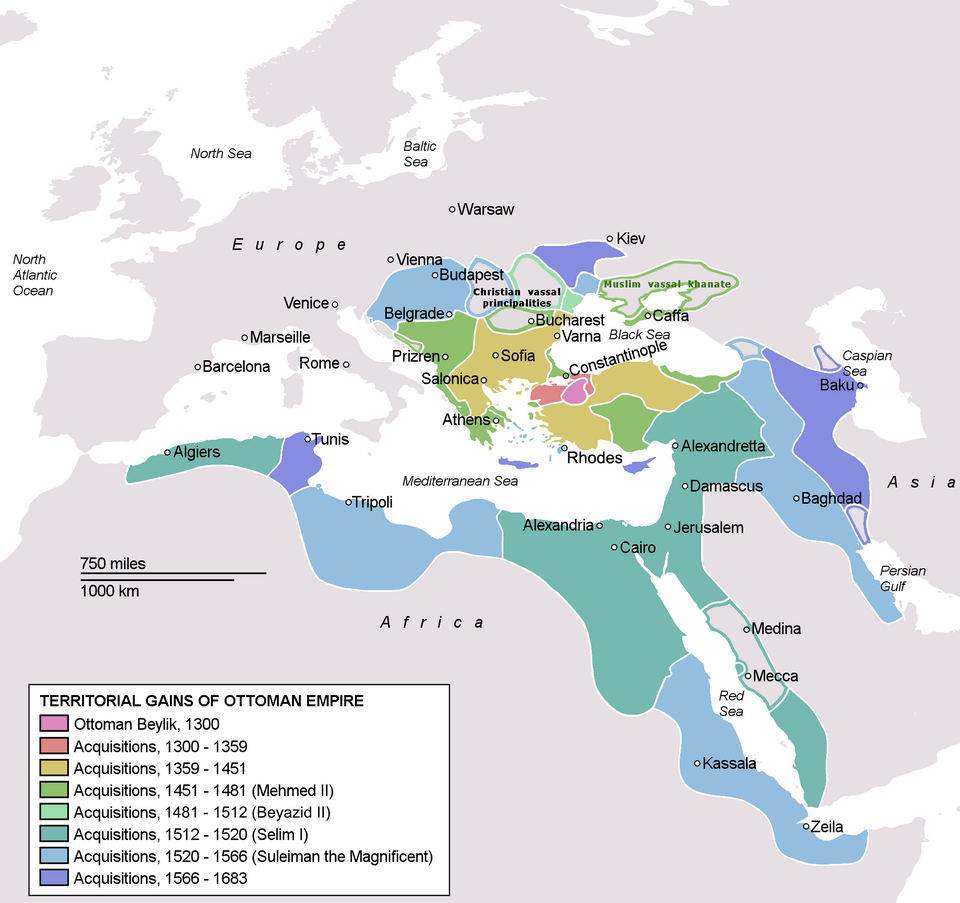

オスマン帝国のヨーロッパ進出─列強の軍備・外交に与えた影響とは?

オスマン帝国のヨーロッパにおける最大領域(16~17世紀)

出典:Iktsokh / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

14世紀から17世紀にかけて、オスマン帝国は中東のイスラーム勢力から、いつの間にかヨーロッパの超大国にのし上がります。 そのカギとなったのが、ヨーロッパ(特に東欧・中欧)への大規模進出でした。

なぜ、オスマンは“異教の地”ヨーロッパにここまで突っ込んでいったのか?どうやってそれを実現したのか?背景と経過を、順を追ってわかりやすく解説していきますね!

なぜオスマン帝国はヨーロッパを目指したの?

もともとオスマン帝国って、アナトリア(今のトルコ西部)で生まれた小さなトルコ系イスラーム国家でした。

それがヨーロッパ進出を目指した理由は、地理・宗教・戦略的な面でいくつもあったんです。

東側(アジア側)は競合が多かった

アナトリアには同じトルコ系ベイリク(諸侯)がたくさんいて、なかなか一気に統一できない状態。

「だったら、バラバラで弱ってるヨーロッパ側のほうが狙い目じゃない?」という発想が自然に生まれていきます。

“聖戦”という宗教的モチベーション

オスマンはガーズィー(聖戦士)国家としての意識が強く、キリスト教世界への拡大=ジハード(聖戦)ととらえていました。

特にバルカン半島には正教徒が多く、スンナ派中心のオスマンにとっては宗教的正当化もバッチリだったんです。

ヨーロッパ内部の分裂と政治的チャンス

当時のヨーロッパは国が細かく分かれていて、しかも教会と国王の対立、国と国の争いが絶えない状況。

オスマンはこの混乱を利用して、「一つずつ叩いて吸収する」という戦略でじわじわと進出していきます。

オスマンのヨーロッパ進出の主な経過

オスマンの進出は「バルカン → ハンガリー → ウィーン」とステップを踏んで進みます。

それぞれのフェーズごとに、大きなターニングポイントとなる戦いがありました。

第一段階:バルカン征服(14〜15世紀)

- 1354年:ガリポリ占領(バルカン初進出)

- 1389年:コソボの戦いでセルビア王国に勝利

- 1396年:ニコポリスの戦いで十字軍を撃破

- 1453年:コンスタンティノープル陥落で東ローマ帝国滅亡

この段階で、オスマンはバルカン半島の覇者となり、イスタンブールを首都として“ヨーロッパ帝国化”が始まります。

第二段階:中欧への進出(16世紀)

- 1521年:ベオグラード占領

- 1526年:モハーチの戦いでハンガリー王国崩壊

- 1541年:ハンガリー中部を直轄地に(ブダ中心)

ここでオスマンは中央ヨーロッパの大国ハンガリーを事実上支配し、ヨーロッパのパワーバランスを大きく崩します。

第三段階:ウィーンと西欧の手前まで(16〜17世紀)

- 1529年:第一次ウィーン包囲(失敗)

- 1683年:第二次ウィーン包囲(決定的敗北)

オスマンの勢いはここで限界を迎え、ウィーン以西の征服は実現しませんでした。

でも、ヨーロッパ中心部まで軍を送り込んだという事実が、帝国の存在感を強烈に印象づけたんです。

オスマン進出がヨーロッパにもたらした影響

オスマンのヨーロッパ進出は、単なる領土の拡大ではなく、政治・宗教・文化にまで波を広げる大事件でした。

列強の軍備・外交を大きく変えた

特にオーストリア=ハプスブルク家は、「オスマンにウィーン落とされたら終わる!」って大慌て。

この結果、ヨーロッパ諸国は軍制改革、要塞建設、外交同盟に力を入れるようになります。

“オスマン脅威論”と“異文化の魅力”の両面

オスマンは「脅威」として恐れられた一方、建築・音楽・衣装・料理などの面ではヨーロッパに刺激を与える存在でもありました。

特にハンガリーやバルカンでは、今でもオスマン風の文化が色濃く残っています。

オスマン帝国によるヨーロッパ進出は、「戦争と征服」だけじゃなく、宗教対立・戦略的計算・文化交流が入り混じった大きな歴史のうねりでした。

アジアから生まれたこの帝国が、ヨーロッパの内部にまで根を張ったことで、イスラームとキリスト教の世界が地続きになった――それこそが最大の歴史的インパクトなんです。