ジズヤ(人頭税)廃止の理由と影響─列強の介入が背景に?

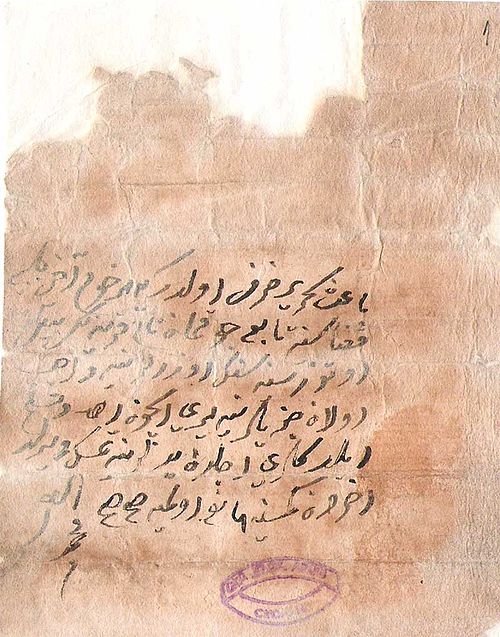

1615年のジズヤ(人頭税)支払い記録

オスマン帝国で非ムスリム課税対象として課されたジズヤの納税文書

宗教的寛容の一形態である一方、社会構造上の区分を示す重要な史料でもある

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public Domain

ジズヤ(人頭税)の廃止──これは一見「差別制度の撤廃」にも思えますが、その裏には列強の外交的圧力や帝国の生存戦略が複雑に絡んでいたんです。

とくに19世紀、オスマン帝国は宗教的・民族的な差異を法制度で“平等化”しようとしていた時期。でもそれって、内部から出た純粋な理想というより、ヨーロッパ列強にそうせざるを得なかったという側面も強かったんですね。

今回は、ジズヤ廃止の背景にある列強の介入とその影響を中心にひも解いていきます。

ジズヤ制度の基本とその意味

まずは制度の内容と機能を再確認しておきましょう。

ズィンミーとジズヤ

ジズヤは、イスラーム国家に住む非ムスリム(ズィンミー)が支払う人頭税で、ムスリムに課される「ザカート(喜捨税)」とは別枠でした。この制度によって、ズィンミーは信仰の自由と生命・財産の保護を保障されるかわりに、兵役を免除されていたのです。

“宗教的身分差”を明示する制度

この税制度は単なる財源ではなく、「ムスリムが支配者」「非ムスリムが被保護民」という社会的秩序の象徴でした。つまりジズヤの有無は、オスマン帝国の伝統的な宗教ヒエラルキーを支えていたんですね。

なぜジズヤは廃止されたのか?

廃止の背景には内部的な改革志向と、外部からの圧力の両方がありました。

タンジマート改革の一環

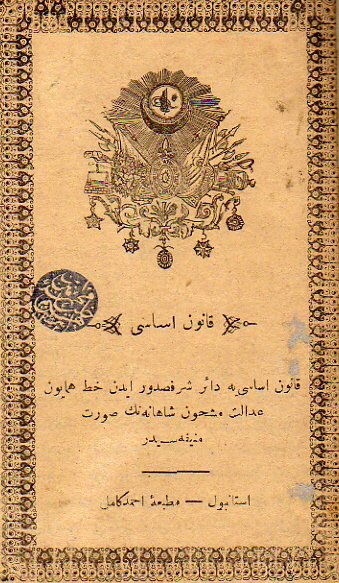

1839年のギュルハネ勅令と1856年の改革勅令は、「ムスリム・非ムスリムの法的平等」をうたったオスマン近代化の核心です。

ここで宗教に基づく差別的課税=ジズヤは、明らかに新理念と矛盾していたため、廃止に至ったのです。

ヨーロッパ列強の圧力

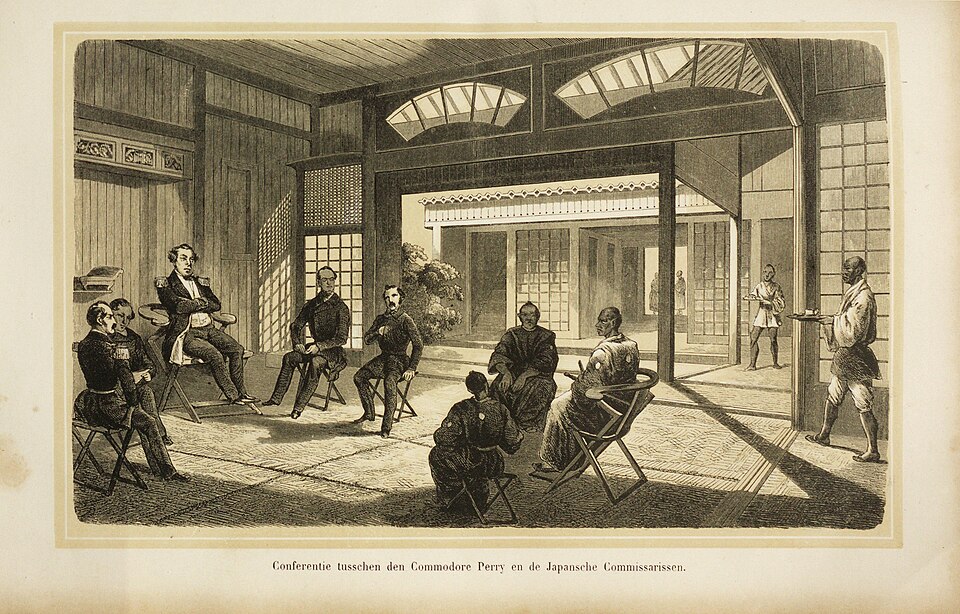

オスマン帝国に対して、とりわけフランス・イギリス・ロシアは、非ムスリム(特にキリスト教徒)の宗教的権利や法的地位の改善を強く求めていました。

とくにフランスはカトリック、ロシアは正教徒の“保護権”を盾に、オスマンの内政に積極的に干渉。ジズヤのような制度は「差別の象徴」として強く非難されていたのです。

国際社会へのイメージ戦略

1856年のクリミア戦争後のパリ条約では、オスマン帝国が「ヨーロッパ国際社会の一員」として認められる代わりに、非ムスリム平等の原則を保証する義務を負いました。

ジズヤ廃止は、国際政治の場で文明国として振る舞うための“免許”でもあったわけです。

廃止の影響とその複雑さ

ジズヤ廃止は単純な“平等化”にはとどまらず、さまざまな波紋を広げました。

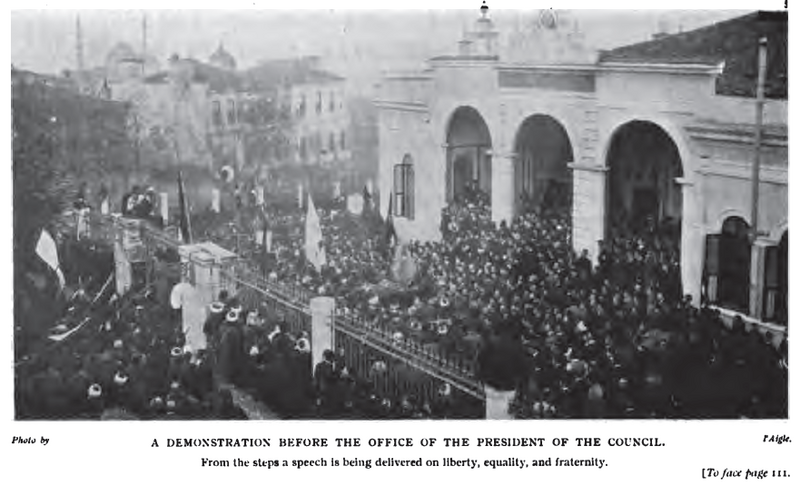

ムスリムの反感と秩序の揺らぎ

長らく上位の宗教共同体として自覚してきたムスリムたちは、「非ムスリムと同列に扱うなんて…」という不満を抱くようになります。

ジズヤは自分たちの優越を裏付ける制度だったため、それが撤廃されたことで伝統的秩序が崩れたと感じたんですね。

非ムスリムの“新たな不満”

意外なことに、非ムスリムの中でも、「ジズヤを払えば兵役を免除されていたのに、今後は徴兵されるのか?」という不安と反発が高まります。

結果として“兵役代替税”が新たに設定され、実質的にはジズヤに似た構造が温存されたりもしました。

改革そのものへの疑念

ジズヤ廃止のような宗教に関わる制度変更は、保守的な宗教指導者層(ウラマー)にも強い反発を引き起こしました。 改革派官僚と保守層の対立が激化し、タンジマート改革の進行そのものが足元から揺らぎ始める原因にもなっていったのです。

このように、ジズヤの廃止は“欧化改革”の象徴であると同時に、オスマン帝国にとって「外から強制された制度変更」でもあったのです。そしてその影響は、単なる税制の話ではなく、社会秩序・宗教観・国家主権にまで波及していったというわけなんですね。