オスマン帝国の出来事─ペスト流行の背景とその影響とは?

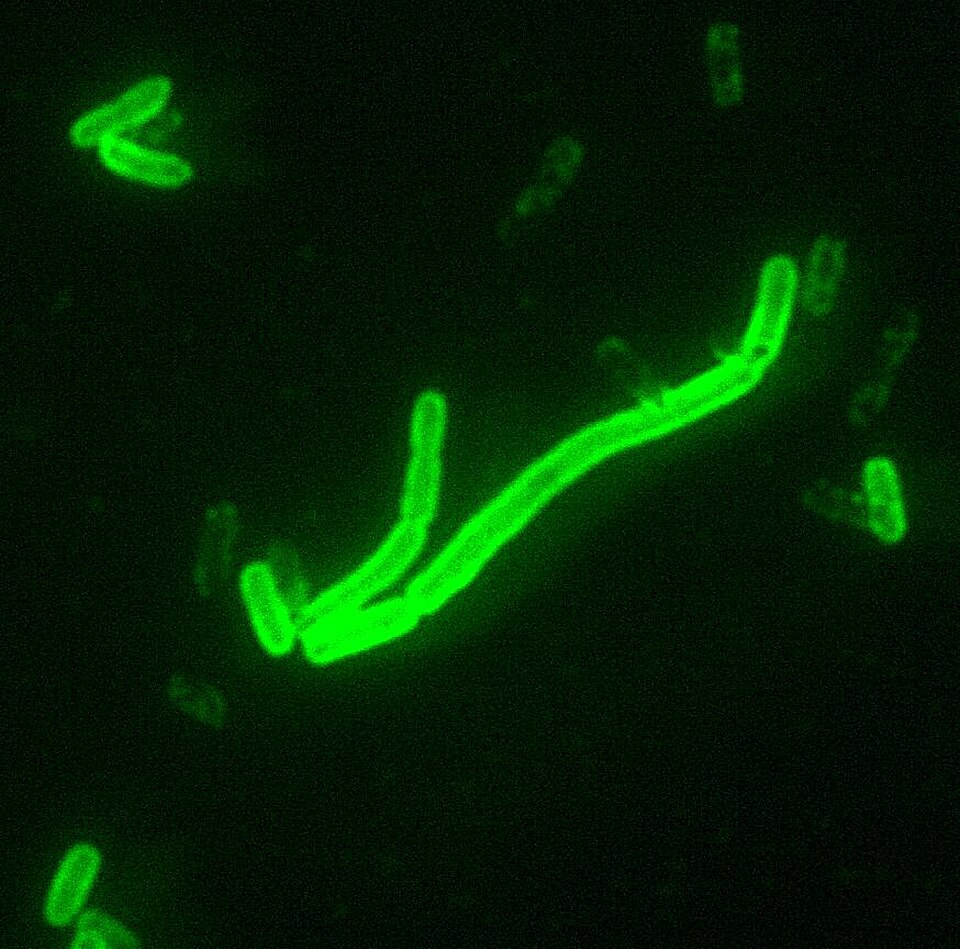

ペスト菌の蛍光染色画像

19世紀末から20世紀にかけてオスマン帝国でも頻発した黒死病(ペスト)の病原体「ペスト菌」を蛍光抗体法で示した顕微鏡写真

出典:CDC Public Health Image Library / Wikimedia Commons CC0より

14世紀から何世紀にもわたってヨーロッパや中東、北アフリカを襲った黒死病(ペスト)。オスマン帝国も例外じゃなくて、しっかりその影響を受けています。

特に都市部では繰り返し流行が起き、社会も経済もかなりのダメージを受けていたんです。でもオスマン帝国ならではの対応や考え方もあって、ちょっと独特な歴史をたどっていきました。

オスマン帝国にとってペストってどんな存在だった?

ペストはオスマン帝国にとって、単なる流行病以上の存在でした。

というのも、ペストって一回流行って終わり…じゃなかったんです。15世紀から19世紀にかけて、何度も何度も大流行してて、まるで周期的にやってくる自然災害みたいなものでした。

そのたびに人がバタバタと亡くなり、街がガラガラになることもあったんです。特にイスタンブールのような大都市では、その被害が深刻でした。

最初の大流行はいつ?

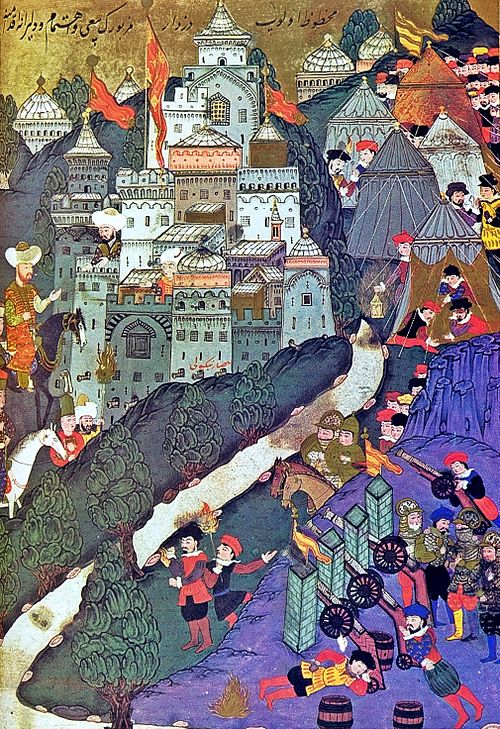

オスマン帝国がまだ建国したての14世紀末〜15世紀初頭、すでにペストは東地中海一帯に広まっていました。

帝国の中心地だったイスタンブール(当時はコンスタンティノープル)でも、何度も流行が確認されています。

特に1467年や1491年には大規模な流行が記録されていて、この頃からすでに「またペストが来た!」みたいな感覚が人々にあったようです。

どれくらいの頻度で流行してたの?

本当にびっくりするくらい、しょっちゅう流行していました。

多いときは10年に1回以上のペースで流行が起こっていて、まるで“定期的にやってくる疫病神”みたいな扱いだったんです。

19世紀初めまでに確認されているだけでも、イスタンブールでおよそ40回以上の流行があったと言われています。

ペストが与えた社会への影響

繰り返し訪れるペストの流行は、オスマン帝国の社会や人々の暮らしにいろんな影響を与えていました。ただ「怖い病気」ってだけじゃなくて、生活のスタイルや都市政策、宗教観にも変化が出てくるようになったんです。

人々の暮らしや都市の景色も変わっていった

ペストが流行すると、市場やモスクが一気に静まり返ることも珍しくなかったそうです。

人の移動が制限され、商売も止まり、街そのものが“止まったような空気”に包まれました。

また、お墓が足りなくなって新しい墓地が急ごしらえで作られることも。そういう場所が今でもイスタンブールに残っていたりします。

医療よりも宗教や伝統が頼りだった

オスマン帝国には医師や薬草師もいましたが、当時のペストに対する理解はまだ浅く、効果的な治療法はありませんでした。

その代わりに多くの人は、「これは神の試練だ」と考えて祈りにすがることが多かったんです。

イスラーム的な考え方では「伝染病から逃げるのはよくない」とされることもあって、対策が後手になる場面も少なくなかったとか。

帝国としての対策と変化

「じゃあ、オスマン帝国ってどう対処してたの?」って気になりますよね。

実は17世紀後半から少しずつですが、ペストへの対応にも変化が出てきます。特にヨーロッパ諸国の防疫体制に影響されて、行政レベルでの取り組みが始まるようになったんです。

検疫や隔離も、だんだん取り入れられた

18世紀に入ると、オスマン帝国でも「検疫所(ラザレット)」が作られたり、船の乗客を一定期間隔離するなどの対策が行われ始めました。

当初はあまりうまくいってなかったけど、それでも「病気はうつるものだ」っていう理解が広がっていくことで、少しずつ考え方も変わっていったんです。

それでも、完全には防げなかった

でも、どれだけ対策をしてもペストを完全に防ぐのは難しかったです。

というのも、物流や人の移動を完全に止めることはできないし、当時の都市構造や衛生環境もまだまだ不十分。

だから19世紀に入ってからも、大流行は何度も起こってしまいました。

オスマン帝国における黒死病(ペスト)は、何世紀にもわたって繰り返し国を悩ませた厄介な病でした。

都市部を中心に甚大な被害を出しながらも、帝国は徐々にその対応を進化させていったんです。

ただ、宗教的な価値観や当時の技術レベルもあって、完全にコントロールすることはできませんでした。

それでも、この長い闘いの中で、人々の生活や考え方が少しずつ変わっていったという点では、ペストはオスマン社会の姿を映す“鏡”のような存在だったのかもしれませんね。