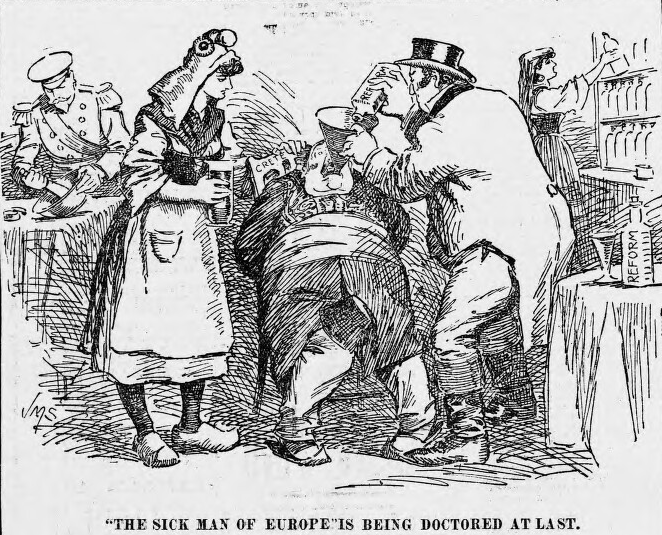

オスマン帝国とイギリスの関係─瀕死の病人とハゲタカ医師

オスマン帝国を風刺する絵

「ヨーロッパの瀕死の病人」と呼ばれる帝国が、列強に“治療”される様子を描いた風刺画

出典:Joseph Morewood Staniforth / Wikimedia Commons Public Domainより

オスマン帝国とイギリス――この関係って、まさに「瀕死の病人に群がるハゲタカ医師」って感じだったんです。

イギリスは一見、オスマン帝国を助けてるように見せかけて、実は自分の都合を優先して、帝国の“死期”をコントロールしようとしてたんですね。

なぜイギリスはオスマン帝国を守ったり、逆に追い詰めたりしたのか?

今回は、この皮肉たっぷりな関係の裏側をひもといていきましょう!

最初は“助けるふり”をして近づいた

19世紀の前半、オスマン帝国は「ヨーロッパの病人」と呼ばれるほどに弱体化していきました。

そんなとき、手を差し伸べたふりをして現れたのがイギリス。でもその優しさには裏の顔があったんです。

ロシアをけん制するための“パートナー扱い”

イギリスがオスマン帝国に近づいたのは、主にロシアの南下政策を防ぐため。

ロシアが黒海から地中海へ出ようとすると、途中でぶつかるのがオスマン領のバルカン半島やボスポラス海峡。

だからイギリスは、「オスマン帝国が崩れたらロシアに都合よく使われる」と思って、とりあえず延命させることにしたんです。

クリミア戦争では“本気の味方”に

1853年に始まったクリミア戦争では、ロシアがオスマン帝国に侵攻。

ここでイギリスはフランスと組んでオスマン側として参戦し、ロシアを撃退しました。

「ほらね、やっぱり助けてくれるじゃん」と思いきや、ここから話はどんどん複雑に。

次第に“干渉”と“搾取”が目立ち始める

クリミア戦争後、イギリスはオスマン帝国に対して、「助けたんだから言うこと聞けよ」的な態度をとり始めます。

財政と行政に“口出し”が増える

オスマン帝国は戦費でボロボロになり、借金漬けの状態に。

そこにイギリスが「金貸してあげるよ、その代わり…」と経済的介入を強化していきます。

結果として、オスマンの予算や税収にまで列強の監査が入るようになったんです。

「改革をしろ」と迫るが、実態は内政干渉

イギリスはしばしば「近代化改革が必要だ」としてタンジマート改革を後押しするような素振りを見せました。

でもその実態は、非ムスリムの保護を口実にした干渉や、貿易・法制度を西洋式に合わせさせる文化的圧力だったとも言われます。

20世紀には“背後から撃つ”行動も

最終的にイギリスとオスマン帝国の関係は、完全に決裂へと向かいます。第一次世界大戦がその大きな転機となりました。

第一次世界大戦では“敵同士”に

1914年、オスマン帝国はドイツと組んで中央同盟国側として参戦。

当然、連合国側のイギリスとは敵対関係になり、中東戦線で正面からぶつかることに。

アラブ人をけしかけて“内側から崩す”作戦

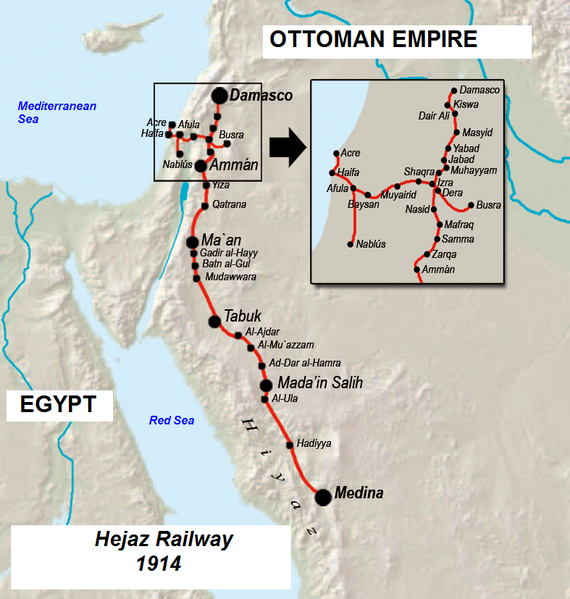

イギリスはアラブ反乱(1916)を支援し、オスマン領内のアラブ人に「独立させてあげるよ」と約束。

でもその裏では、フランスとサイクス=ピコ協定を結んで、中東の分割支配を密約してたんです。

つまり、オスマン帝国を外から攻めて内から煽るという“ハゲタカ戦術”を本格化させたんですね。

オスマン帝国とイギリスの関係は、「助けてるようで追い詰める」典型的な列強と衰退国の関係でした。

イギリスにとってオスマン帝国は、都合のいい防波堤であり、いつか取り分にしたい獲物でもあったんです。

そんなイギリスの巧妙な外交戦術が、オスマン帝国の終末をじわじわ早めていった――それがこの関係の本質だったんですね。