オスマン帝国では何語が話されてたの?

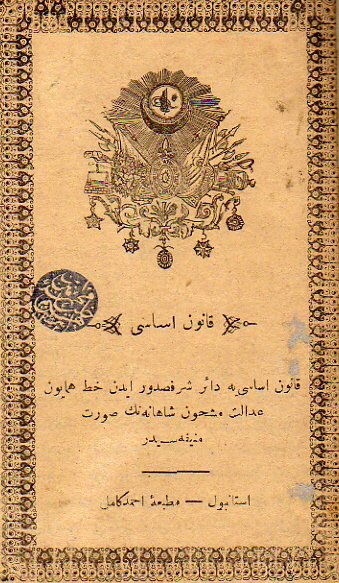

1876年オスマン帝国憲法初版

オスマン帝国初の成文憲法であり、当然ながら全文公用語のオスマン語が使われている

出典:Ahmed Kamil Printing House / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国は、ヨーロッパ・アジア・アフリカにまたがる広大な領土をもち、トルコ人をはじめ、アラブ人、ギリシャ人、アルメニア人、クルド人、ユダヤ人など、ほんとうにさまざまな民族が共存していました。

そんな多民族国家を600年以上にわたってまとめあげるには、「誰もが理解できるひとつの言語」ではなく、目的に応じた複数の言語の使い分けが必要だったんです。

ここでは、オスマン帝国の政治・文化の中心で使われた“公用語”と、それ以外の地域社会や庶民の間で話されていた言葉のバランスを見ていきましょう。

宮廷や官僚の世界で使われた「オスマン語」

オスマン帝国の行政文書や法令、宮廷の儀礼で使われていたのはオスマン語(Osmanlıca)という言語です。

ただしこの言語、現代のトルコ語とはまったくの別物と思っておいたほうがいいかもしれません。

トルコ語+アラビア語+ペルシャ語のハイブリッド言語

オスマン語は、文法構造こそトルコ語をベースにしていますが、語彙の多くをアラビア語とペルシャ語から取り入れていたという特徴があります。

たとえば、同じ「王」という意味でも、宗教的・詩的な文脈ではアラビア語やペルシャ語の表現を使う、というように文脈によって言葉を使い分ける高度な言語だったんです。

使用されていたのはアラビア文字

文字体系はアラビア文字を使用しており、読み書きには高度な教育が必要でした。

そのため、オスマン語を日常的に使えるのは、主に宮廷の官僚、知識人、詩人、宗教関係者など、限られたエリート層だけでした。

庶民や地方では何語が使われていたの?

宮廷ではオスマン語が使われていたとはいえ、帝国のほとんどの民衆にとってはまったく縁のない言葉でもありました。

では、ふだんの暮らしの中で人びとはどんな言葉を話していたのでしょうか?

アナトリア地方では口語トルコ語が主流

現在のトルコにあたるアナトリア半島では、庶民のあいだでより素朴なトルコ語が広く使われていました。

この言葉は、オスマン語ほど外来語が多くなく、日常会話に適したシンプルな語彙と文法をもっていました。

現代トルコ語はこの「口語トルコ語」の流れをくんでいます。

地域ごとに異なる“ローカル言語”が共存

帝国の広大な領土では、オスマン語が通じない地域の方が多かったと言ってもいいくらいです。

たとえば:

- アラブ地域:アラビア語

- バルカン半島:ギリシャ語、セルビア語、ブルガリア語など

- アルメニア高原:アルメニア語

- ユダヤ人コミュニティ:ラディーノ語(ユダヤ・スペイン語)

こうした言語は、日常会話や地域の裁判、商業活動、宗教儀式など、暮らしのあらゆる場面で使われていたんです。

言語政策と“多言語共存”の絶妙なバランス

オスマン帝国の言語運用の特徴は、「ひとつの言語に統一しようとしなかった」という点にあります。

それが、帝国が長く安定して続いた秘訣のひとつでもありました。

あえて“統一しない”ことで摩擦を回避

オスマン帝国は、異なる民族や宗教の人びとにそれぞれの言語や慣習をある程度尊重する政策をとっていました。

公文書や法令はオスマン語で出されても、実務レベルでは現地語への翻訳が行われていたケースも多かったとされます。

現代トルコ語への流れ

1923年のトルコ共和国成立後、オスマン語は廃止され、ラテン文字を使った近代トルコ語が導入されました。

このとき、外来語の多かったオスマン語からトルコ語本来の語彙や文法を回復する動きが強まり、言語の“純化”が進められたんです。

オスマン帝国では、オスマン語という複雑で洗練された言語が国家の中枢を動かすエリートの言葉として機能していました。

一方で、民衆や地方はそれぞれの言葉を使い続け、帝国全体が“多言語でまわる世界”として成り立っていたんです。

そこには、画一的ではない、柔軟で実用的な支配のかたちが見えてきますね。