ギュルハネ勅令とは何か①─なぜ必要だった?背景と内容を簡単解説

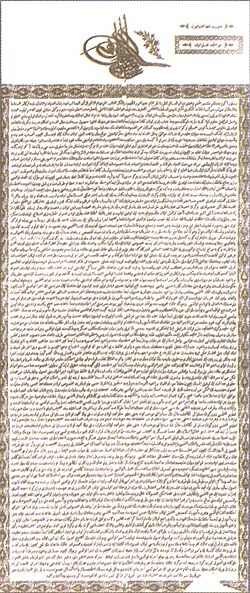

ギュルハネ勅令の発布

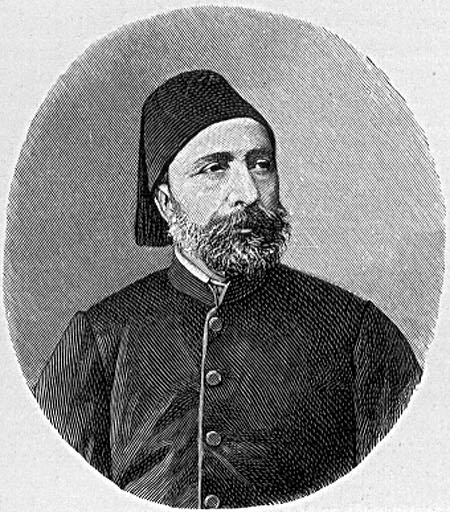

1839年、ギュルハネ勅令を読み上げタンジマートの口火を切るムスタファ・レシト・パシャ

出典:Unknown author / Wikimedia Commons public domainより

19世紀のオスマン帝国──そのままだと「列強に食われる!」という危機感がひしひし。そんな中、1839年に出されたのがギュルハネ勅令。これは「帝国の建て直し、まずはここから!」という、大胆な改革宣言だったんです。

場所は首都イスタンブルのギュルハネ広場。そこに民衆や外国人使節を集め、若き皇帝アブデュルメジト1世(1823 - 1861)が華々しく読み上げたのが、この勅令でした。

勅令が発布された理由

オスマン帝国が、なぜそんな改革を急いだのか? その背景にはいくつもの切迫した事情がありました。

帝国の弱体化

国内ではエジプト総督ムハンマド・アリーによる反乱(1831~)があり、帝国は軍事的にも財政的にも大打撃。 「このままじゃ国がもたない!」という危機感が募っていたんです。

列強の圧力

イギリスやフランスといったヨーロッパ列強は、「非近代的な制度」を理由に、帝国内部への干渉を強めていました。 そこでオスマン政府は先手を打って、「自分たちで改革してますよ!」とアピールしたかったわけです。

民族・宗教の多様性

帝国内にはトルコ人だけじゃなく、ギリシア人、アルメニア人、アラブ人、ユダヤ人など多くの民族・宗教が共存。 これらの人々の不満を抑えるには、「平等な法の下の支配」が必要になっていたわけですね。

ギュルハネ勅令の内容

では、いよいよ勅令そのものが何を定めたのかを見ていきましょう。内容はシンプルだけど画期的でした。

生命・財産・名誉の保護

まず、「臣民すべての命・財産・名誉は国家が保護する」という原則を宣言。 これまでスルタンの気分次第だった法の運用が、少しずつ“法治”へと移行し始めるんです。

徴税制度の見直し

「税を取るなら、基準やルールを明確に!」という当たり前のことが、ついに明文化。 農民や商人の間での不正や収奪を減らすための一歩でした。

徴兵制度の整備

兵役の期間や方法を整理し、あいまいだった徴兵制の近代化も目指します。 軍隊の質を上げて、帝国の再建を進めようというわけです。

このように、ギュルハネ勅令は「帝国再生のための決意表明」だったわけですね。後のタンジマート改革は、まさにこの勅令から始まったと言っても過言じゃないんです。