オスマン帝国とフランスの関係─同盟という名の“打算と便乗”

フランソワ1世とスレイマン1世

宗教の違いを超えて手を結び、ハプスブルク家包囲を目的としたフランス・オスマン同盟を実現させた

出典:Public domain / Wikimedia Commonsより

えっ、オスマン帝国とフランスって、敵同士じゃなかったの?――って思いますよね。

ところがどっこい、16世紀から19世紀にかけて、意外にもこの2国はけっこう仲が良かったんです。

ただしその仲の良さっていうのは、お互いの都合を最優先にした「打算と便乗の同盟関係」だったんですね。

今回は、このちょっと不思議で現実的すぎるオスマン=フランス関係を、時代ごとに解説していきます!

きっかけはヨーロッパの“権力バランス”だった

オスマン帝国とフランスが急接近するのは16世紀の前半、その背景には「ヨーロッパの勢力図」が大きく関わってきます。

敵の敵は味方!フランスの狙い

当時、ヨーロッパでは神聖ローマ帝国(ハプスブルク家)がものすごい勢力を持っていました。

スペインもハプスブルク家なので、フランスは西と東から挟まれてる状態。

そこでフランス王フランソワ1世は、「オスマン帝国と組んでハプスブルクを牽制しよう!」と考えたわけです。

オスマンにとっても悪くない話

ちょうどこの頃、オスマン帝国もヨーロッパに勢力を拡大中。

バルカンからハンガリー、ウィーンまで攻め込んでいたので、フランスという“中から崩すパートナー”はとても魅力的でした。

こうして成立したのが、オスマン=フランス同盟です。ヨーロッパのキリスト教国とイスラーム帝国がタッグを組むという、当時としては異例中の異例!

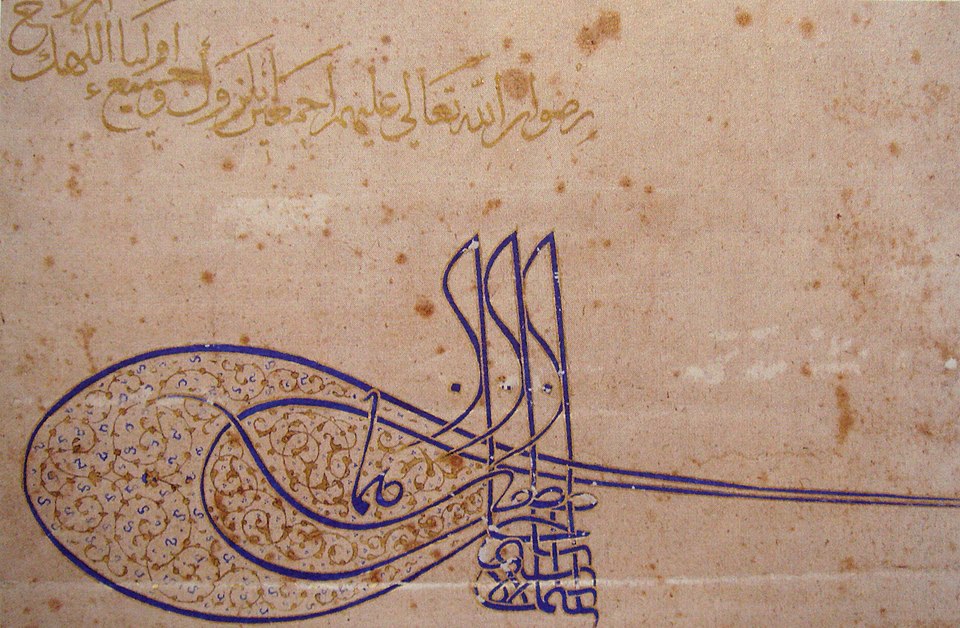

スレイマン1世からフランソワ1世への書簡(1528年)

共通の敵ハプスブルク家に対抗するためのフランス=オスマン同盟の端緒であり、宗教改革で混乱する西欧諸国の分裂を利用し仇敵の封じ込めを狙うスレイマン1世の巧みさを象徴している。

出典:Suleyman I / Wikimedia Commons public domainより

実際の協力内容は?

この同盟、ただの言葉だけじゃなく、実際に軍事・外交・経済での連携が行われていたんです。

地中海で“連携プレー”も

有名なのが、プレヴェザの海戦(1538年)での連携。

フランスがハプスブルクと敵対する一方で、オスマン海軍(バルバロス)が連合艦隊を撃破。

これはフランスが西で戦ってオスマンが東で戦うという、見事な「挟み撃ち」戦術でした。

フランスが“超お得な貿易権”をゲット

1535年、フランスはオスマン帝国からカピチュレーション(通商・治外法権の特権)を獲得。

このおかげでフランス商人は、オスマン領内でほぼ無税+自国法で守られるという、超破格の待遇を手に入れたんです。

これが後に他のヨーロッパ諸国にも広がっていき、オスマン帝国の“主権喪失”の種にもなっていきます。

18世紀以降は“文化と支配”の関係に

近代になると、フランスはオスマン帝国を軍事的に支援するというより、文化的・制度的に介入するスタンスに変わっていきます。

フランス語とフランス式教育が浸透

オスマンの上層階級では、19世紀になるとフランス語がエリート言語に。

留学先もほとんどがパリで、法律や医学もフランスの制度をモデルにするなど、まさに「ソフトパワー」で帝国に食い込んでいった感じです。

“保護国のような扱い”になっていく

外交・教育・商業…とあらゆる面でフランスの影響が強まり、オスマン帝国は主権国家とは言い難い状態に。

もはや対等な同盟とは言えず、フランスの“文化的植民地”みたいな存在に近づいていったんです。

オスマン帝国とフランスの関係は、はじめは「敵の敵は味方」という打算的な軍事同盟から始まりました。

でも後になると、それが経済的依存と文化的支配につながっていき、最終的には“対等なパートナー”から“都合のいい相手”に変わっていく――そんな現実的な国際関係だったんです。