オスマン帝国の火器事情─導入はヨーロッパより早かった!

巨大攻城砲「バシリカ」を携えコンスタンティノープルに迫るメフメト2世

出典:Photo by Fausto Zonaro / Wikimedia commons public domainより

「火薬=ヨーロッパの技術」と思っていませんか?じつはオスマン帝国では、15世紀の段階で火器の導入が進んでおり、とくに大砲の運用についてはヨーロッパ諸国よりも一歩リードしていたともいわれています。この記事では、そんなオスマン帝国における銃・大砲の導入と発展、そしてそれが戦術・軍制にどんな影響を与えたのかを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

火器の導入はいつから?

まずは、そもそもオスマンがいつから火器を使い始めたのかを見ていきましょう。

14世紀末にはすでに使用

オスマン帝国が火薬兵器を使用した最古の記録は1389年の第一次コソボの戦いにまでさかのぼります。このときオスマン軍は、初期型の手持ち火器や簡素な砲を使っており、ヨーロッパよりも数十年早い段階で実戦投入していた可能性があるのです。

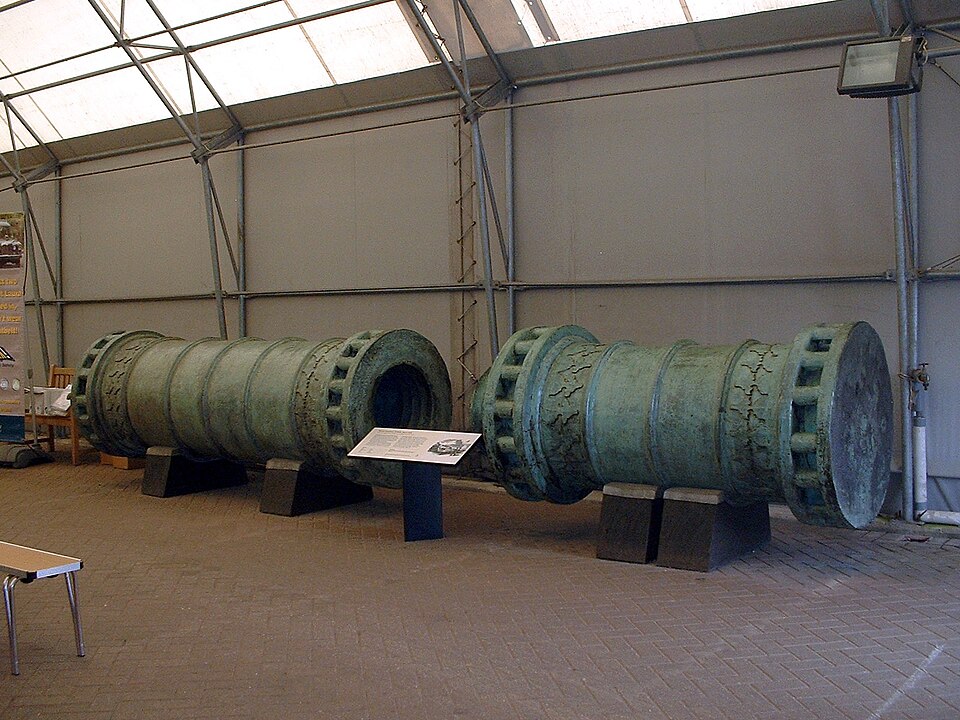

メフメト2世と巨大大砲

1453年、メフメト2世によるコンスタンティノープル攻略では、ウルバン砲と呼ばれる巨大な大砲が使用されました。この大砲は、ハンガリー人技師ウルバンが製造し、石造城壁を破壊できるほどの威力を持っていたことで有名です。

オスマンの火器と軍制の融合

単なる武器としてではなく、火器はオスマン軍そのものの体制に組み込まれていきました。

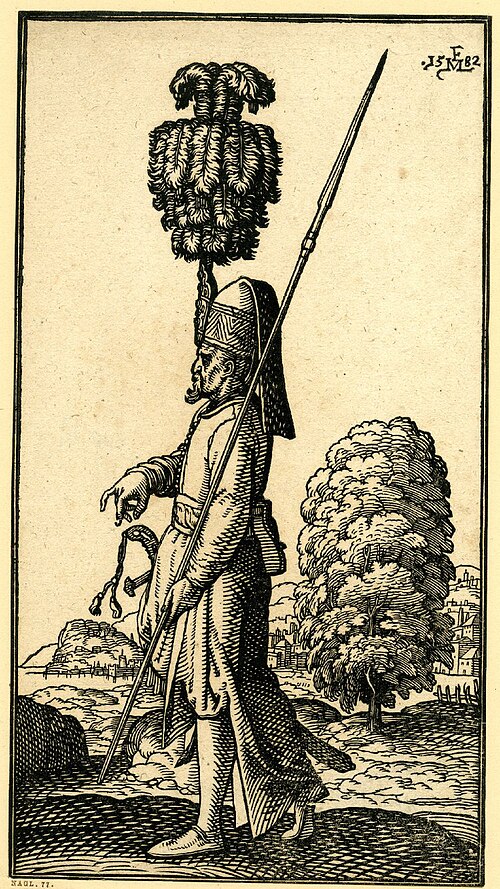

イェニチェリの銃装備

16世紀には、イェニチェリ(常備歩兵軍団)が火縄銃で武装。特に整列射撃や火力支援の訓練が進められ、オスマン軍の中核として射撃戦に強い編成が完成していきます。これは当時の西ヨーロッパでもまだ珍しかったスタイルです。

トプチュ(砲兵)の役割

トプチュとは、オスマン軍における専門の砲兵部隊。戦場では敵陣の突破だけでなく、都市包囲戦にも欠かせない存在でした。火砲の製造や弾薬の管理を担うトプハーネ(火器工房)もイスタンブールに置かれ、帝国の火力は制度としても支えられていたのです。

火器が与えた戦術的影響

オスマン軍の戦い方は、火器の登場によって大きく様変わりしていきます。

包囲戦での優位

石造の城塞が一般的だった中世ヨーロッパでは、大砲の登場は戦いの常識を覆す存在に。オスマンはその火力を生かして、コンスタンティノープル、ベオグラード、ロドスなど数々の要塞都市を攻略していきました。

騎兵中心から歩兵中心へ

もともとオスマン軍は騎兵(スィパーヒー)中心でしたが、火器の発展とともに歩兵戦術が重視されるようになります。これにより軍の編成も変化し、職業軍人による火力部隊が主力になっていきました。

ヨーロッパとの火器競争

火器においてオスマンがリードしていた時期もありましたが、やがてヨーロッパ諸国が逆転していきます。

30年戦争と西洋式火器の進化

17世紀になると、神聖ローマ帝国やフランスなどでは、火薬・火砲の技術革新が急速に進行。オスマンの火器体制は相対的に“古くさい”ものとなり、野戦での火力負けが目立つようになります。

技術導入の限界

18世紀以降、オスマンも西洋の火器技術を取り入れようと努力しますが、制度的・経済的な限界が障壁に。火器の質や量で列強に追いつくのは難しくなっていきました。

近代へのつなぎとその遺産

それでもオスマンの火器運用には、その後の近代軍にも受け継がれるものがありました。

火器専門職の伝統

トプチュやトプハーネなど、火器を専門とする軍内職能の分化は、19世紀以降の近代軍にも引き継がれていきます。軍事技術が専門分野化される先駆けだったとも言えるのです。

火力信仰の萌芽

包囲戦での火力重視、密集隊形での射撃戦といったオスマンの戦術は、のちに近代戦でも見られる火力偏重主義の“萌芽”だったとも考えられます。

このように、オスマン帝国は火器導入の“パイオニア”として、時代の軍事を先取りしていた存在だったのです。