タンジマートとは何か③─失敗理由と立憲君主制への挑戦

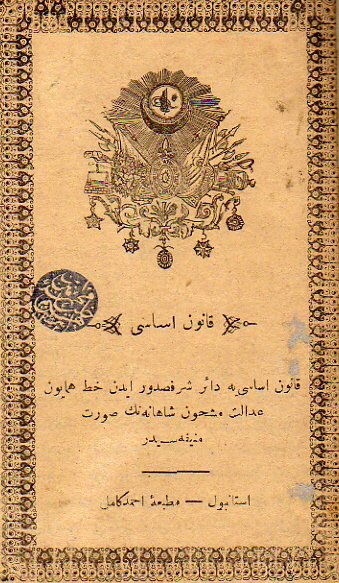

1876年オスマン帝国憲法初版

オスマン帝国初の成文憲法であり、専制君主国家を立憲国家へと導こうとした歴史的文書

出典:Ahmed Kamil Printing House / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国のタンジマートは、法や軍制、教育などあらゆる分野にわたって行われた大改革でした。でも、結果から言うと、帝国を立て直すことはできなかったんです。

なぜ失敗に終わったのか?

そして、そのあとに登場する立憲君主制──つまり憲法によって君主の権力を制限する新しい体制は、どういう意味を持っていたのか?

この記事では、タンジマートの挫折から制度改革の限界と可能性について、深掘りしていきます。

タンジマートが失敗した理由

まずは、なぜ「タンジマートでは帝国を救えなかったのか?」を考えてみましょう。

官僚主導で民意が薄かった

タンジマートは、スルタンや大宰相、改革派官僚たちが上から推し進めた改革。民衆や地方の意見はあまり反映されず、特に農村部では「何をやってるのか分からない」と思われていた節もありました。

イスラーム的価値観との矛盾

宗教に基づいた伝統的社会に、フランス型の“法の平等”を持ち込んだことで、宗教指導者層(ウラマー)の反発を招きました。ムスリムと非ムスリムを「法の上で平等に扱う」と言われても、社会の側が納得してなかったんです。

現実とのギャップと財政の限界

学校や軍隊の近代化には膨大な予算が必要。でも、オスマン帝国は列強への借金を重ね、税も上がり、民衆は苦しくなるばかり。制度だけが立派で中身が追いつかない──そんな空回り感が広がっていったんです。

改革から立憲君主制へ

こうしてタンジマートが行き詰まったあと、次に登場するのが「立憲君主制」という新しい仕組みです。

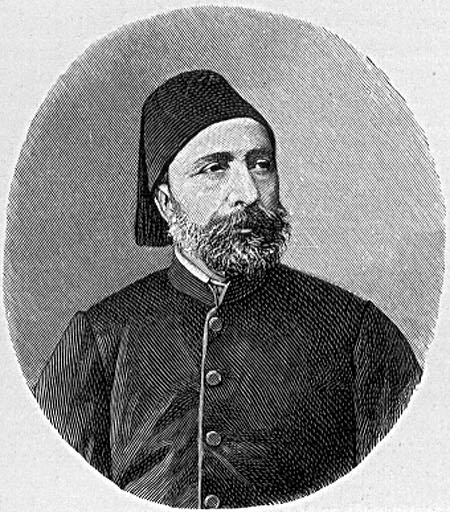

ミドハト憲法の制定

1876年、自由主義的な官僚ミドハト・パシャの主導で、オスマン帝国憲法(カーヌーン=イ・エスァーシー)が制定されます。これにより、二院制議会と基本的人権を定めた立憲君主制がスタートすることになります。

「憲法」でバランスを取る発想

ここでのポイントは、「皇帝の力」と「民意や法」をうまく調整しようとした点。タンジマートが“制度の刷新”に終始したのに対し、憲法は政治の枠組みそのものを変えようとした試みだったわけですね。

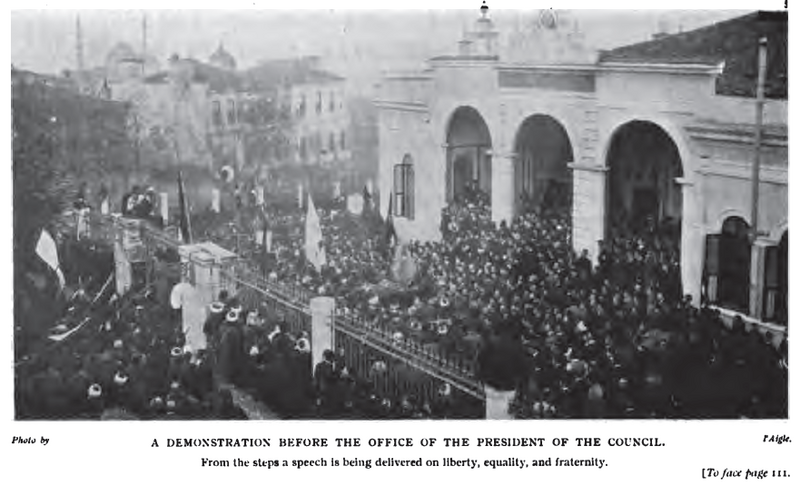

帝国の統合維持を再挑戦

議会をつくることで、多民族・多宗教国家に“共通の政治参加の場”を与えようとしたのも立憲化の狙いでした。トルコ人も、アラブ人も、ギリシア人も、アルメニア人も、帝国の一員として話し合える“舞台”を作ろうとしたわけです。

立憲化の限界とその後

でも…この新しい体制も、長くは続きませんでした。

議会の停止と専制回帰

スルタン・アブデュルハミト2世は、わずか2年で議会を停止し、再び専制政治に戻してしまいます。やはり「皇帝の権力を制限する」という考え方は、当時のオスマン社会にとってはまだ早すぎたのかもしれません。

立憲主義の土壌が未成熟

政治参加の文化や政党制度、情報の自由などが育っていなかった帝国では、「憲法」や「議会」だけがあっても機能しなかったのです。これはタンジマートとも共通する“上滑り感”と言えるかもしれません。

それでも続く改革の試行錯誤

それでも、この第1次立憲制の経験は、のちの青年トルコ革命(1908)や第2次立憲制の再建に引き継がれていきます。つまり、改革は一度では終わらず、試行錯誤の連続だったというわけです。

このように、タンジマートは“制度だけ変えてもダメ”という歴史の教訓を残しました。そこから生まれた立憲君主制は、「政治の枠組みそのものを変えることで、人々をどう巻き込むか?」という、さらに深い問いへのチャレンジだったのです。