オスマン帝国の農業事情─主な農業地帯と農産物を知ろう

小麦はアナトリアの肥沃な平原で広く栽培された

出典:Rudi ArltによるPixabayからの画像

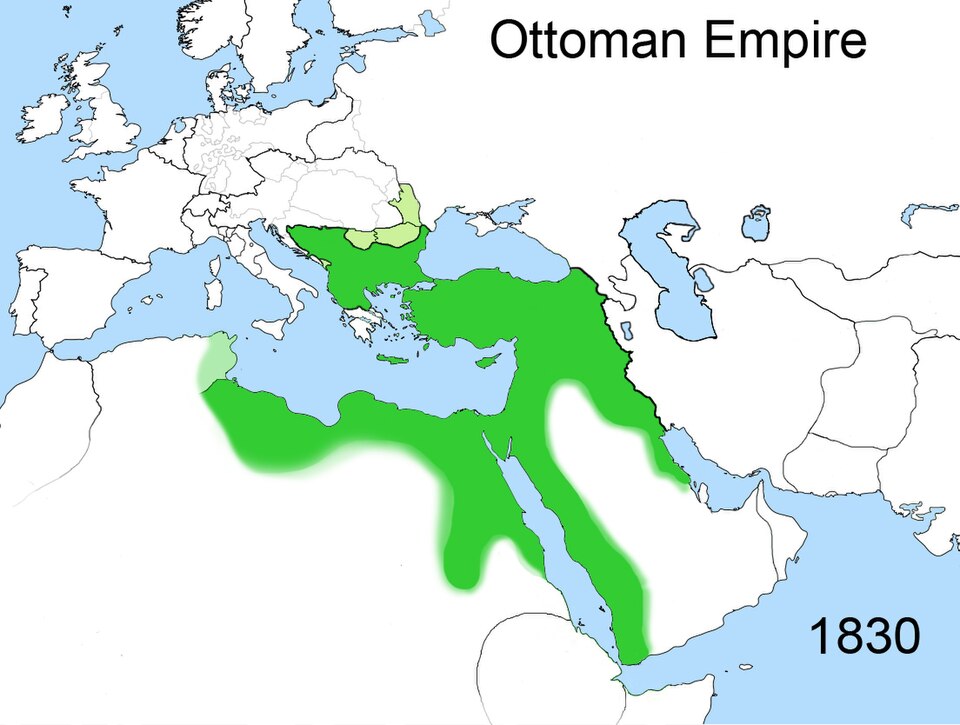

オスマン帝国というと、宮殿や軍隊、あるいはバザールのイメージが強いかもしれません。でも、そんな帝国を何百年にもわたって支えていたのは、じつは地味だけど欠かせない農業でした。アナトリアやバルカン半島、メソポタミアなど、多様な地形と気候を抱える広大な帝国領は、豊かな農業地帯でもあったのです。この記事では、オスマン帝国の農業事情にフォーカスし、どこで何が作られていたのか、どんな制度のもとで農民が働いていたのかを、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

主要な農業地帯

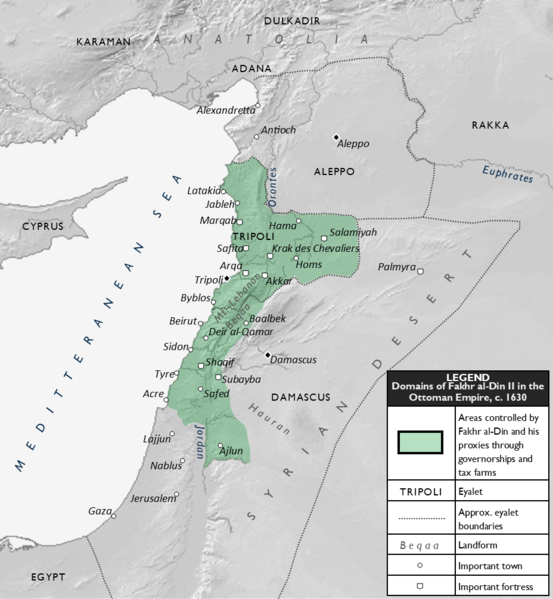

まずは、オスマン帝国内のどんな場所が農業に向いていたのか、地理的に見ていきましょう。

アナトリア高原

現在のトルコ本土にあたるアナトリア高原は、小麦や大麦などの穀物栽培に適した広大な平原が広がる地域。とくにコンヤ盆地は灌漑技術と結びつきながら、帝国の「パンの供給源」とも言える存在でした。

バルカン半島南部

セルビア、マケドニア、ブルガリアなど、ヨーロッパ側の領土では、黒土地帯が広がり、トウモロコシやタバコの栽培が盛んでした。夏は暑く冬は寒い大陸性気候が、季節性の農業活動を後押ししていたんです。

ナイル川流域・メソポタミア

エジプトやイラク地域では灌漑農業が発達。ナイル川・チグリス川・ユーフラテス川といった大河に頼った稲作や綿花栽培が営まれており、これはイスラム世界全体の農業文明と深くつながっていました。

主な農産物の種類

では、実際にどんな作物が栽培されていたのでしょうか?地域ごとの特徴がよく出ているんです。

穀物類(小麦・大麦・トウモロコシ)

帝国の食の根幹はやっぱり穀物。アナトリアやシリアで小麦、大麦が育てられ、収穫された穀物は税として徴収され、帝都イスタンブールへと運ばれました。トウモロコシはバルカン方面の主力作物でした。

果樹・オリーブ・ブドウ

地中海沿岸では、オリーブ油や干しブドウ、果物(ざくろ・いちじくなど)の生産が盛ん。これらは保存が利くうえに輸出品としても人気で、帝国の外貨獲得源となっていました。

綿花・藍・タバコなどの換金作物

南部メソポタミアやエジプトでは、綿花・藍・亜麻といった繊維原料が栽培され、タバコも重要な換金作物として各地で広がりました。とくに19世紀にはヨーロッパ向けの輸出を意識した栽培も進んでいきます。

農業制度と労働のしくみ

最後に、農業がどんな制度のもとで運営されていたのか、農民たちはどんな立場だったのかを見てみましょう。

ティマール制による土地管理

中世〜近世にかけては、ティマール制という軍事封建的な土地制度が基本。国有地をスィパーヒー(騎士)に管理させ、その見返りに兵役を課すというもので、農民はその土地に従属しながら耕作を続けました。

農民の社会的地位

農民はライーヤ(被保護民)として国家に従属し、税を納める代わりに一定の居住・耕作の安定が保障されていました。ただし、移動の自由は制限され、実質的には“農奴”に近い立場だったとも言えます。

近代化以降の変化

19世紀後半、タンジマート改革以降は地券制度が整備され、土地の私有化が進みます。これにより大土地所有者(アーヤーン)と農民の格差が広がり、都市部への人口流入や移民も進むようになります。

このように、オスマン帝国の農業は、単なる経済活動ではなく、国家制度や社会構造の根幹をなすものでした。どの作物をどこで育て、誰が耕し、どう管理されたのか──そこに帝国の実態がくっきりと表れているのです。