第3代スルタン《ムラト1世》とは何した人?

─バルカン進出とイェニチェリ創設の立役者─

ムラト1世(Murad I, 1326–1389)

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public domain

ムラト1世の基本情報

| 在位 | 1362年~1389年 |

|---|---|

| 出生 | 1326年頃 |

| 死去 | 1389年(コソボの戦いにて戦死) |

| 異名 | フダーヴェンディギャール(神の僕) |

| 親 |

父:オルハン |

| 兄弟 | スレイマン・パシャ(早世)、ハリル・ベイなど |

| 子供 | バヤズィト1世、ヤクブ・チャレビー、サヴジ・ベイ ほか |

| 功績 | イェニチェリ軍団を創設し、バルカン半島への本格的進出を開始。セルビア・ブルガリアを服属させ、オスマン帝国の国際的地位を高めた。 |

| 先代 | オルハン |

| 次代 | バヤズィト1世 |

ムラト1世って、どこか“中興の祖”っぽいイメージを持たれることが多いんですが、じつはオスマン帝国にとって初めて「帝国らしい帝国」をつくった皇帝なんです。

それまでのオスマン政権が“部族国家”だったとすれば、ムラト1世の時代から軍隊・官僚・外交が一気に整備されていき、まさに“国家化”が本格化するんですね。

さらに驚くべきは、そんな彼が戦場のど真ん中で命を落としたという劇的な最期。まさに生涯現役の戦う皇帝だったんです。

生涯と死因

ムラト1世の人生は、前線とともにありました。その軌跡はまるで戦記そのものです。

アドリアノープルを新都に

ムラト1世が皇帝に即位したのは1362年、父オルハンの死後のこと。すぐさま彼は、帝国の首都をアジア側のブルサから、ヨーロッパ側のアドリアノープル(現・エディルネ)へ移します。

これはただの引っ越しではなく、帝国の視線をバルカンへ向ける象徴的な動き。

つまり、ムラトの時代からオスマン帝国は本格的にヨーロッパとぶつかる存在へと変貌していったんですね。

第一次コソボの戦いでの死

ムラト1世の生涯最後の舞台となったのが、1389年の第一次コソボの戦い。オスマン軍とセルビア連合軍の激戦で、ムラトはオスマン軍を勝利に導きますが……その直後、捕虜に化けたセルビア兵に刺殺されてしまいます。

この事件は、オスマン帝国史上唯一の“戦死した皇帝”として知られ、のちの詩や伝説でも語り継がれることになるんです。

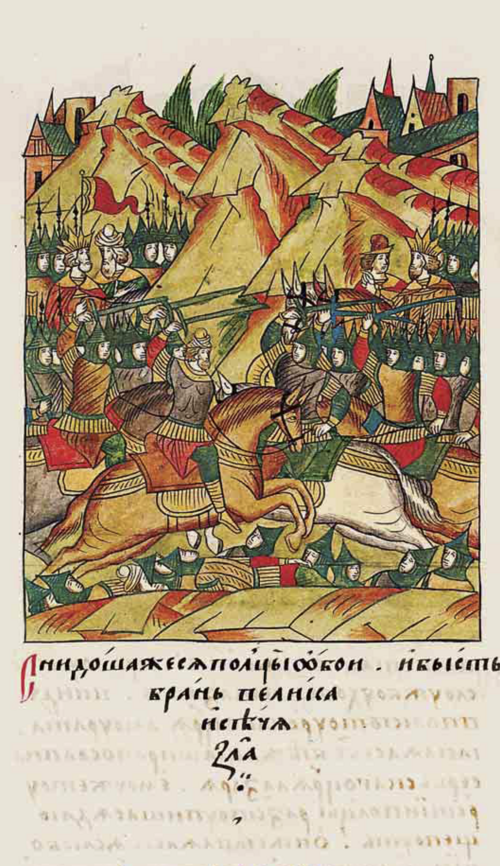

コソボの戦い(1389年)

ムラト1世率いるオスマン軍がセルビア連合軍と激突し、彼自身は戦死したもののオスマン帝国のバルカン支配を決定づけた重要な転換点となる戦い/span>

出典:Facial Chronicle / Wikimedia commons CC BY 4.0

性格と逸話

ムラト1世は、ただの武闘派じゃなかった。戦場の知将でもあり、政治の改革者でもありました。

戦上手でリアリスト

ムラトは非常に現実主義的な軍略家で、無理に攻めず、相手の弱点をつく戦術を好んだとされています。また戦争が終わった後は、略奪を許さず、支配地にすぐ行政官を派遣して秩序を整える姿勢も徹底していました。

これが、オスマン軍が「恐れられつつも秩序をもたらす存在」として認識される大きな要因になります。

「スルタン」と呼ばれた最初の皇帝

彼こそが、オスマン帝国の君主として最初に「スルタン」の称号を使った人物。

これはただの称号じゃなくて、「自分はイスラム世界の統治者なんだ」というメッセージでもありました。

この一手によって、オスマン帝国は単なるトルコ系政権から、イスラム世界における覇権を狙う勢力へと躍り出たんですね。

功績と影響

ムラト1世が残した制度や外交スタイルは、その後のオスマン帝国の「基本フォーマット」になっていきます。

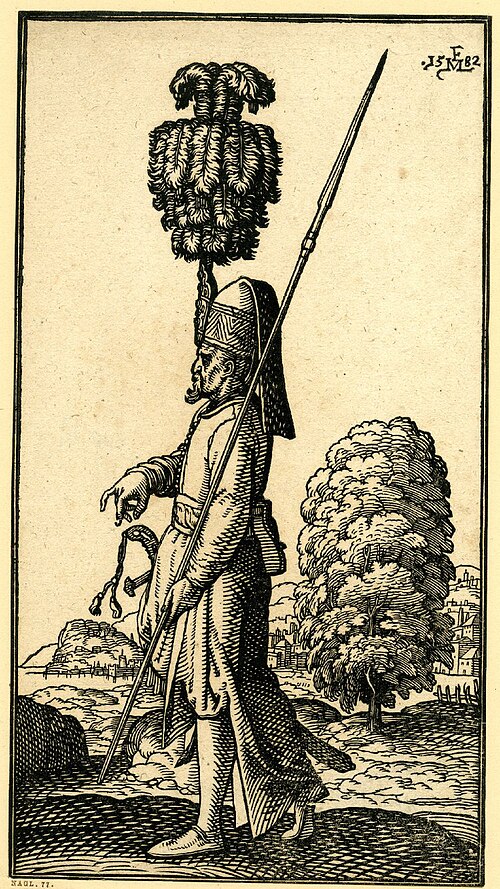

イェニチェリの創設

ムラトの最大の功績といえば、やっぱりイェニチェリ(常備歩兵軍)の創設。これは、キリスト教徒の少年をデヴシルメ制度で徴用し、イスラム教に改宗させて厳しい軍事訓練を受けさせた国家直属の兵士集団です。

このイェニチェリは、のちにオスマン帝国の軍事的中枢となり、「最強軍隊」としてヨーロッパ諸国を震え上がらせる存在になります。

イェニチェリ

ムラト1世の時代に創設された、キリスト教徒の少年を徴用して育て上げたオスマン帝国の精鋭歩兵部隊

出典:Melchior Lorck / Wikimedia Commons Public domainより

バルカン支配の制度化

ムラトは、ただ戦って占領するだけじゃなく、現地貴族との婚姻や自治権の保証を通じて間接支配のネットワークを築きました。

たとえばセルビアの王族を臣従させ、そのまま「オスマンの同盟者」として扱うなど、支配の柔軟さが際立ちます。

これが、オスマン帝国の多民族・多宗教国家としての柔軟性の原型となるのです。

ムラト1世治世下でのバルカン進出マップ(1361–1389)

ムラト1世の時代にバルカン半島への侵攻を本格化させ、コソボの戦いなどを通じてその支配基盤を築いた

出典:『Murad_I_map』-by DragonTiger23 / Wikimedia Commons CC BY‑SA 3.0より

ムラト1世は「ただの戦バカ」じゃなかったんです。制度を整え、軍を改革し、帝国の輪郭をはっきりと描き出した名君でした。そして何より、戦場で命を落とすその最期──その生き様が、彼のすべてを物語っていると言えるでしょう。