オスマン帝国の非ムスリム事情─ジンミーの信仰の自由とその限界

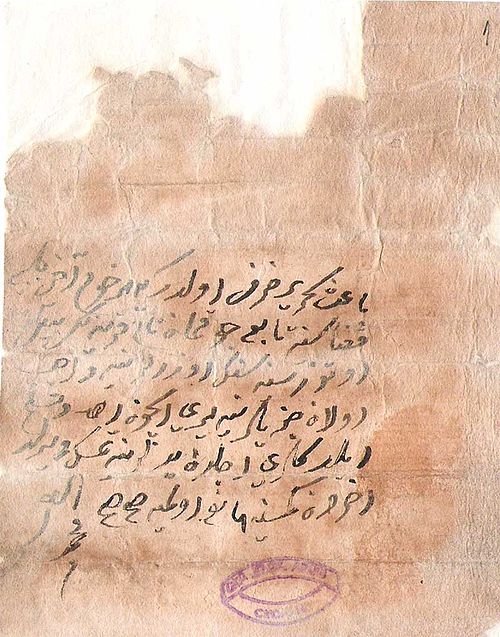

1615年のジズヤ(人頭税)支払い記録

オスマン帝国で非ムスリム課税対象として課されたジズヤの納税文書

宗教的寛容の一形態である一方、社会構造上の区分を示す重要な史料でもある

出典:Unknown author / Wikimedia Commons Public Domain

オスマン帝国って「イスラーム国家」って聞くと、ムスリム以外の人は肩身が狭かったんじゃ?と思うかもしれません。でも、意外にもキリスト教徒やユダヤ教徒といった非ムスリムの人たちも、しっかり認められたうえで暮らしてたんです。そのキーワードが「ジンミー(dhimmi)」。この記事では、オスマン帝国でのジンミーの位置づけ、どんな自由や制限があったのか、そしてその制度が持つ功と罪について、じっくり見ていきます。

ジンミーとは何か

オスマン帝国における非ムスリムの法的立場について見ていきましょう。

「庇護民」としてのジンミー

ジンミー(dhimmi)とは、イスラーム法の枠組みで「啓典の民(キリスト教徒・ユダヤ教徒など)」に与えられた特別な身分のこと。「異教徒だけど、イスラーム国家の中で保護される存在」として、命・財産・信仰の自由を一定範囲で認められていました。これは単なる寛容というより、「守ってあげる代わりに条件を飲んでね」という現実的な共存スタイルだったわけです。

ジズヤ(人頭税)との引き換え

ジンミーの大前提は、「ジズヤ」と呼ばれる特別税を支払うこと。この税は「ムスリムじゃないけど住ませてあげる代わりの契約金」のようなもので、兵役を免除される代わりに国家に金銭を納める義務がありました。つまり「税を払えば信仰の自由が保障される」わけです。

どこまで自由?ジンミーの信仰と生活

「守られてた」とはいえ、完全な平等ではなかったのも事実です。

礼拝・宗教行事の自由

ジンミーは基本的に自分たちの宗教施設(教会・シナゴーグなど)を持ち、結婚・離婚・葬儀などの宗教的慣習も自分たちのやり方で行うことができました。また、宗教指導者(司祭・ラビなど)も正式に認められ、共同体内の法律や道徳も宗教ベースで決められていたんです。

服装や身分の制限

とはいえ、ジンミーにはムスリムとの区別を明確にするための制約も課せられていました。たとえば:

- 特定の色や素材の服を着ること

- 馬には乗れず、ロバしか使えなかった地域も

- イスラームのモスクより高い宗教施設を建ててはいけない

これらはあからさまな差別というより、イスラーム社会の「秩序」を守るためのルールとされたんですね。

制度の変化と崩壊への伏線

時代が変わると、ジンミー制度も揺らいでいきます。

タンジマート改革と「平等」の導入

19世紀になると、オスマン帝国は近代化と西洋化を目指す中で、ムスリムと非ムスリムの法的平等を掲げるようになります。これが「タンジマート(恩恵改革)」と呼ばれる一連の改革です。このとき、ジズヤの廃止や兵役の義務化が進み、ジンミーという身分自体が揺らぎ始めました。

平等が逆に分断を生んだ?

ジンミー制度がなくなったことで「これでみんな平等に!」……となるはずが、逆に非ムスリムの台頭や外国勢力の介入を招くことにもなりました。特にヨーロッパ諸国がキリスト教徒を「保護」の名目で支援するようになり、結果的に帝国内の宗教対立を深める原因にもなってしまったのです。

このように、ジンミー制度は「保護と制限」をセットで与える仕組みで、オスマン帝国の多宗教社会を長らく支えていました。でも時代の流れの中では、その枠組みもまた限界を迎えていったのです。