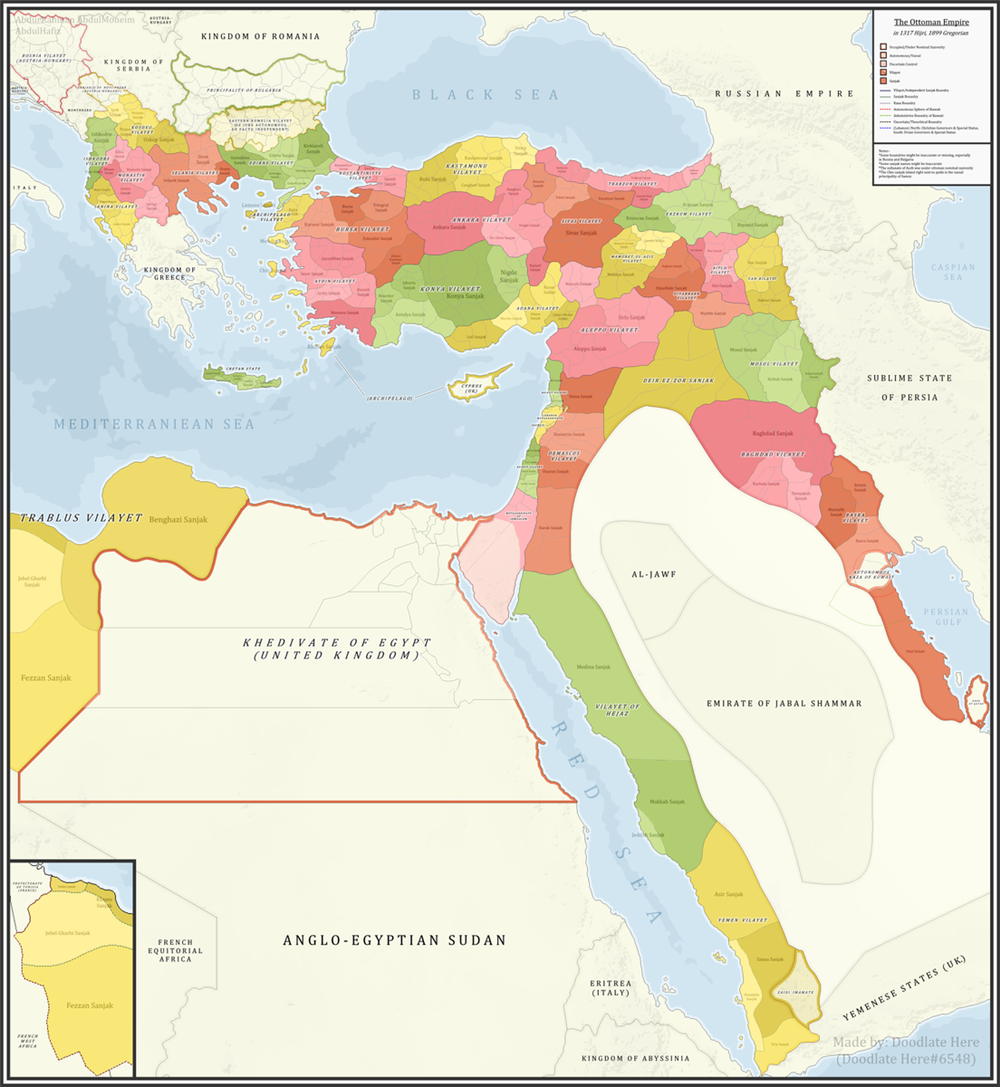

オスマン帝国の重要な法律

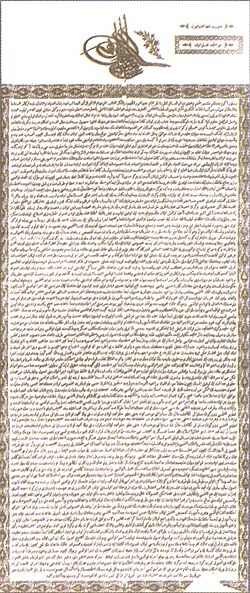

ギュルハネ勅令(1839年)

タンジマート改革の始まりを告げたギュルハネ勅令の写本

この憲章は軍・行政・法制度の近代化を推進し、オスマン帝国を再編成した歴史的文書

出典:『Edict of Gülhane』-by Maldek™ / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

オスマン帝国っていうと「スルタンがぜんぶ決めてた」みたいなイメージがあるかもしれませんが、実はちゃんと法律の体系が整っていたんです。

しかも、その中身はイスラーム法(シャリーア)と、帝国独自の世俗法(カーヌーン)の二本立て。

この“二重の法体系”こそが、オスマン帝国を多民族・多宗教でまとめ上げるうえでのキモだったんです。

今回は、そんなオスマン帝国を理解するうえで押さえておきたい主要な法律を、わかりやすくまとめてみました!

オスマン帝国の法律体系は「二本柱」だった

オスマン帝国の法律は、大きく分けて宗教法(シャリーア)とスルタン法(カーヌーン)の2つで構成されていました。

この組み合わせが、帝国を柔軟かつ安定的に運営するための最強コンビだったんです。

① シャリーア(イスラーム法)

- 審理はイスラーム法学者(カーディー)が担当

- ムスリムだけでなく、非ムスリムにも一定の裁判権が認められることもあった

これはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)に基づいた、イスラームの基本法。 婚姻、相続、信仰、礼拝、断食など、個人の宗教生活や倫理に関わる部分をカバーします。

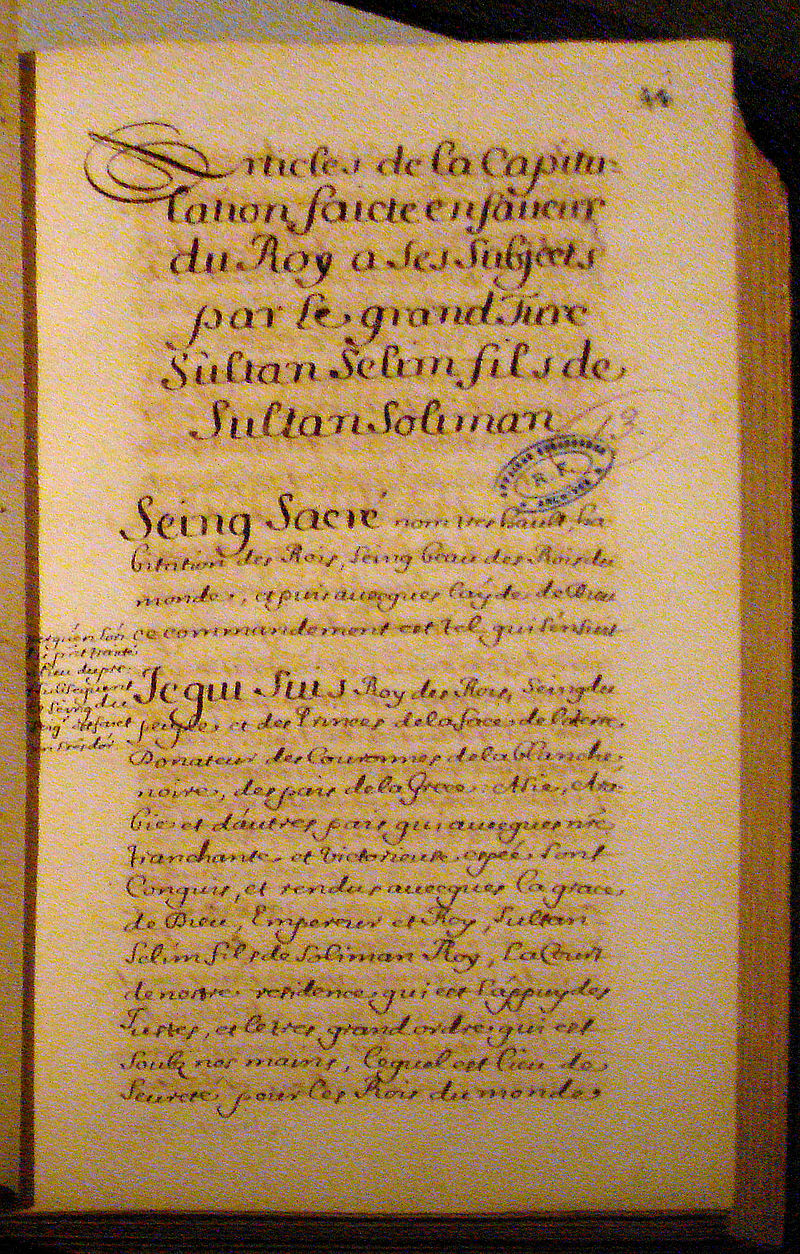

② カーヌーン(スルタン制定法)

- カーヌーンはスルタンの政治的権威を反映する法で、帝国ごとに内容が異なる場合も多かった

- とくにスレイマン1世の時代に整備された法体系は「法王(カーヌーニー)」の名を彼にもたらした

こちらは、スルタンやその側近が国家の実務に基づいて定めた“実用的な法律”。 租税、土地制度、軍役、行政、人事など、シャリーアではカバーしきれない世俗的な領域を担っていました。

オスマン帝国の主要な法律・制度まとめ

じゃあ具体的に、どんな法律や制度がオスマン帝国を支えていたのか?

重要なものをピックアップしてご紹介します!

① カーヌーヌナーメ(法令集)

スルタンが発布する総合的な法令集。行政、税制、軍事、土地などの取り決めを網羅。 特にスレイマン1世が出したものは、帝国全土に統一的なルールを与える役割を果たしました。

② ティマール制に関する法規

徴税や土地分配のルールを細かく定めた法令。 「どのくらいの収入があれば何人の兵を出すべきか」など、軍役と土地収入のバランスが明文化されていました。

③ ザィムとシパーヒーの権利と義務

ティマール制に関わる階級であるザィム(中級封建貴族)やシパーヒー(騎士)に対し、「税をどう集めるか」「戦争が起きたらどう動くか」といった、具体的な行動指針が法的に決められていました。

④ 宗教共同体(ミッレト)に関する規定

非ムスリムのキリスト教徒やユダヤ教徒には、自分たちの宗教法で生活できる権利が与えられていました。 その枠組みを制度化したのがミッレト制度で、オスマン特有の寛容かつ秩序だった宗教共存政策を支える基盤となっていました。

⑤ タンジマート期の近代法令(19世紀)

19世紀のタンジマート改革期には、西洋型の近代法を導入しようという動きが活発に。 民法(メジェッレ)、刑法、商法などが制定され、従来のシャリーアやカーヌーンとは違う法体系も加わってきます。

どうしてこんな“二重構造”が成り立ったの?

普通なら「宗教の法律と世俗の法律、どっちが優先なの?」って揉めそうですが、オスマンでは両者の役割が明確に分担されてたから、けっこううまくいってたんです。

現実と理想のバランス取り

シャリーア=理想の社会秩序、カーヌーン=現実に必要な調整策。 この両方を並行させることで、伝統と実務のいいとこ取りをしていたのがオスマン流の法治だったんですね。

オスマン帝国を理解するうえでの重要な法律は、シャリーア(宗教法)とカーヌーン(世俗法)という二本柱がベース。

そこに、ティマール制やミッレト制度、さらにはタンズィマート期の近代法まで加わって、帝国の巨大で多様な社会を統治する“柔軟な法システム”が出来上がっていたんです。

スルタンの専制とイスラームの伝統が、意外と共存していたところがポイントなんですよ。