オスマン帝国の近代化(西欧化改革)改革とは─なぜ失敗したの?

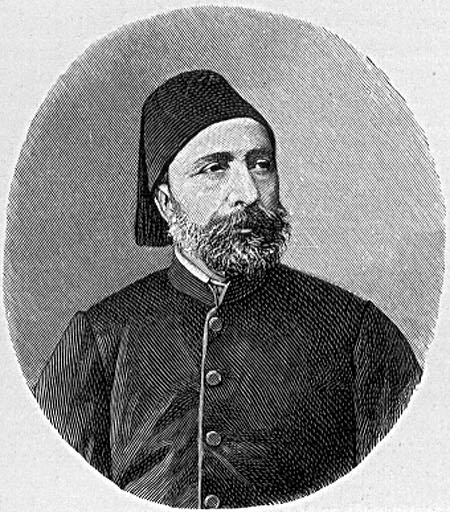

ミドハト・パシャ(1870年代)の肖像

オスマン帝国初の憲法を導入したミドハト憲法制定に関わったが、その後停止され、議会政治は終焉へ向かった

出典:Ali Haydar Midhat / Wikimedia Commons Public domainより

19世紀から20世紀初頭にかけて、オスマン帝国は「近代化」=「西欧化」の大改革に挑みました。

タンジマート、ミドハト憲法、青年トルコ革命…名前だけ見ると着実に進んでるように見えますが、結局この近代化は“成功”とは言えず、帝国は第一次世界大戦を経て崩壊してしまいます。

では、なぜオスマン帝国の近代化はうまくいかなかったのか?――その背景をじっくり見ていきましょう。

「近代化」はどこまで進んでたの?

まずは、オスマン帝国がどんな改革に取り組んでいたのかを整理しておきましょう。実は以下のようにけっこう本気で変わろうとしていたんです。

軍事・行政・法制度の改革

- 軍隊の西欧化(訓練・装備・指揮系統の刷新)

- 官僚制度の整備(登用試験・文書行政の導入)

- 民法・商法・刑法の制定(フランス法典をベースに)

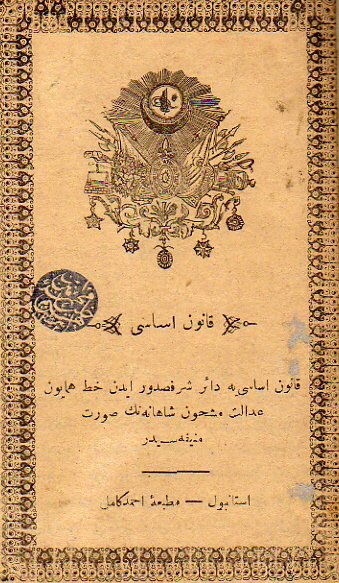

議会・憲法・言論の自由も導入

- ミドハト憲法(1876年)で立憲体制を開始

- 1908年の青年トルコ革命で議会が復活

- 政党、新聞、学校など、近代的な公共空間も生まれていた

上記のような改革によって、見た目はヨーロッパ式の「法治国家」「中央集権体制」が整いつつありました。つまり「制度」だけを見れば、確かに西欧型国家の形は整っていたんですね。

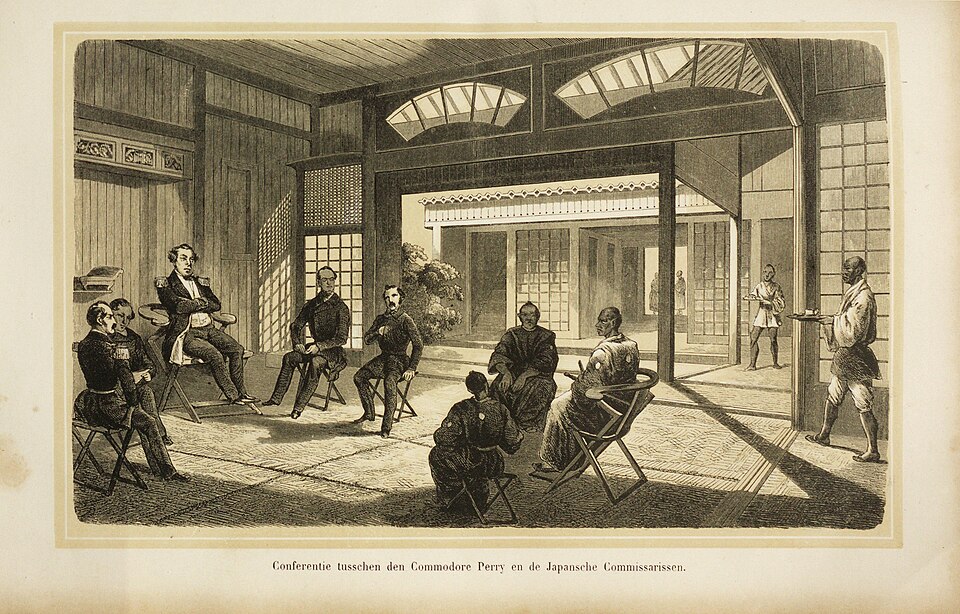

ギュルハネ勅令の発布(1839年)

近代化改革「タンジマート」の幕開けを告げる外務大臣ムスタファ・レシト・パシャ(後の大宰相)

出典:Unknown author / Wikimedia Commons public domainより

でも、なぜそれが“失敗”に終わったのか?

オスマン帝国の近代化が本質的にうまくいかなかったのは、次のような構造的な矛盾があったからなんです。

① 中央集権化と多民族帝国が矛盾していた

ヨーロッパ式の近代国家って、「一つの国民」「一つの言語」「一つの法」が基本。でもオスマン帝国は、ムスリム、ギリシャ正教徒、アルメニア教徒、ユダヤ人、クルド人、アラブ人、ブルガール人などが入り混じる超多民族・多宗教国家でした。

そして19世紀末~20世紀初頭に導入された「オスマン主義」──つまり「すべての民を平等な“オスマン人”とする理念」は、理屈の上では美しいけれど、現実にはさまざまな火種を生みました。

- 非ムスリムは「ようやく平等の時代が来た!」と歓喜

- 一方でムスリム層は「俺たちの特権を奪うのか!」と猛反発

- そして各民族がそれぞれの独立・自治を求めて動き出す

特にバルカン半島では、スラヴ系住民やギリシャ人がすでにナショナリズムに目覚めていたため、平等どころか、逆に分裂を助長する結果になってしまったのです。

つまり、“一つの国民”として国家をまとめること自体が、最初から矛盾をはらんでいたわけなんですね。

ミッレト制度下の民族分布

ミッレト制度は宗教共同体ごとの自治を保障したが、19世紀にナショナリズムの台頭により分裂と独立運動の温床となった

出典:Spiridon MANOLIU / Wikimedia Commons Public domainより

② 制度は整ったけど、中身が育たなかった

議会、憲法、法典──形の上ではヨーロッパと肩を並べるような制度が次々と導入されました。けれど、それを運営する官僚・知識人・一般国民の教育水準や政治意識が追いつかなかった。

都市部の一部エリート層だけが「近代国家ごっこ」をしていて、地方では依然としてイスラーム法や慣習法が強く、人々の生活はあまり変わらなかったのです。

つまり、

- 中央官僚は不正にまみれ、汚職が日常茶飯事

- 教育制度は都市に偏在、田舎には学校すらないことも

- 裁判制度は整備されたが、農村ではシャリーア(イスラーム法)が今も根強く機能

という具合で、見た目は近代化してるけど社会の中身は前近代のまま。制度だけ“西欧風”に塗り替えても、土台が変わらなければ意味がなかった──そんな限界があったのです。

③ 経済的な自立ができていなかった

そもそも近代化には巨額の資金が必要です。鉄道を引くにも、軍を整えるにも、役人を育てるにも、とにかくお金がかかる。ところが19世紀以降のオスマン帝国は、慢性的な財政難に悩まされていました。

ロンドンやパリの金融街から借金を重ね、鉄道や港湾などの大型プロジェクトはフランス・イギリス・ドイツの企業にまるっと任せるという構造に。

そうなると、

- 関税自主権がなく、安い外国製品が国内市場を席巻

- 繊維・陶器・鉄鋼などの伝統産業は壊滅状態

- 国債の返済のため、税収がほぼ外国に吸い上げられる

という状況に陥ってしまいます。

まさに“経済的な半植民地”。政治の主権はあっても、経済的にはほぼ握られている。そんな構造では、本当の意味での“近代化”なんて到底できなかったわけですね。

④ 統治エリートが独裁化していった

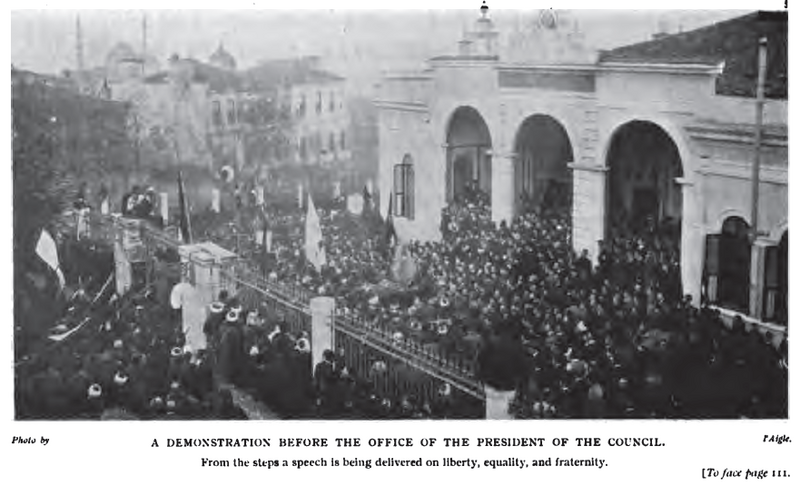

1908年の青年トルコ革命で「立憲主義の復活だ!」と沸き立ったのも束の間、政権を握った統一と進歩党は、徐々に一党支配へと傾いていきます。

当初は改革熱心だった幹部たちも、戦争と内乱の連続に直面し、次第に軍事優先・言論抑圧・反対派排除の方向に舵を切っていくことに。

その背景には、

- 大臣の多くが軍人出身で、政治経験に乏しかったこと

- イタリア戦争(1911-12年)→バルカン戦争(1912-13年)→第一次世界大戦(1914-18年)と続く激動の時代だったこと

などがあったんですが、“憲法があっても、それを守る政治文化がない”という状態では、たとえ立憲制が復活しても独裁化は止められない。その典型がこの時代のオスマン帝国だったわけです。

こうして、せっかく導入された“近代国家の仕組み”は、現実の社会・経済・政治の中でことごとく行き詰まり、やがて帝国そのものの終焉へとつながっていくのです。

近代化は“形”だけじゃダメだった

オスマン帝国の近代化は、制度だけを真似し、中身が追いつかなかったという“空回り”が最大の失敗ポイントでした。

そしてそれは

- 多民族を一つに束ねる難しさ

- 経済的な依存体質

- 外圧と内乱の繰り返し

という帝国が抱えていた根本的な問題を、むしろ表面化させてしまったとも言えます。

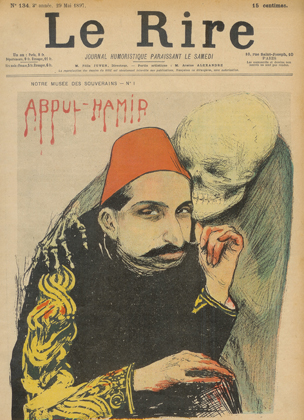

アブデュルハミト2世の風刺画(1897年:『ル・リール誌』掲載)

ミドハト憲法を公布しながらも、わずか2年後の1878年に憲法を停止し、議会も閉鎖。以後30年近く、厳格な検閲と密偵政治による「赤い流血の皇帝」としての専制体制を維持した

出典:Jean Veber / Wikimedia Commons Public Domain

オスマン帝国の近代化(西欧化改革)が失敗した最大の理由は、伝統と制度、宗教と世俗、多民族と中央集権――このすべての“はざま”で揺れてしまったことにあります。

外から見れば「立憲国家」でも、内側では分裂・矛盾・混乱が渦巻いていた。

だからこそ、制度改革だけじゃ救えなかったんです。