オスマン帝国とドイツ帝国の関係─火薬庫と導火線

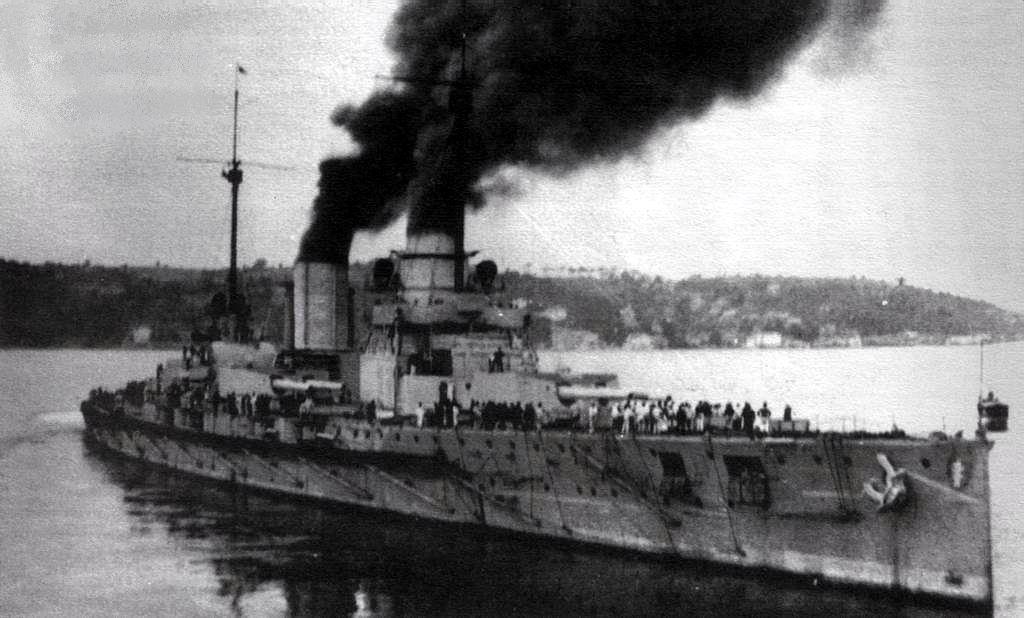

オスマン軍艦「ヤヴズ・スルタン・セリム(旧ゲーペン号)」(1915年)

ドイツ帝国の巡洋艦ゲーペン号がオスマン帝国に編入されてロシアを攻撃したことで、三国の緊張が爆発し、オスマンの対ロ参戦と第一次世界大戦の中東戦線勃発へとつながった

出典:BezPRUzyn/Wikimedia Commons Public domainより

19世紀末から第一次世界大戦まで、オスマン帝国とドイツ帝国はどんどん接近していきました。

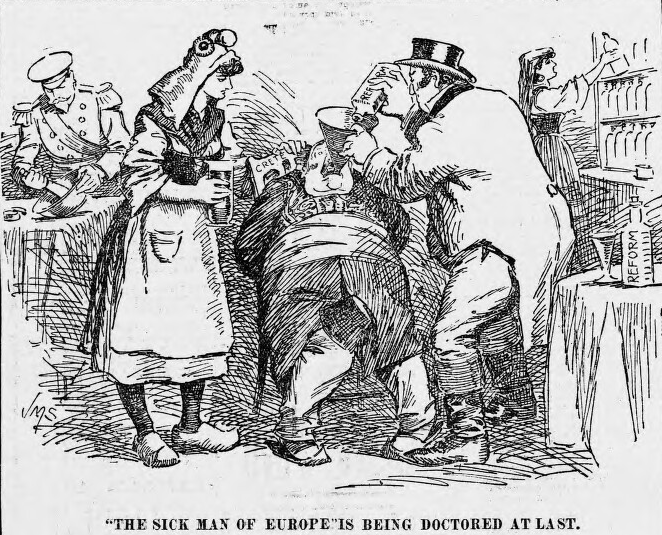

「中東の火薬庫」と呼ばれたオスマン帝国と、「軍事・産業の導火線」みたいに勢いづいたドイツ帝国――この2国の組み合わせこそ、やがて大戦を爆発させる一因になっていったんです。

今回は、そんなオスマン×ドイツ関係の成り立ちと展開を、わかりやすく追ってみましょう!

きっかけは“フランスでもイギリスでもない相手”を探して

19世紀末、オスマン帝国は列強に囲まれてどんどん主権を失っていました。

そんな中で、「まだあまり干渉してこないヨーロッパの強国」がドイツだったんです。

ドイツは“新入り”だから距離が近かった

イギリスやフランス、ロシアがさんざんオスマンに口を出していたのに対し、ドイツ帝国は1871年成立の新興勢力。

だからオスマンからすれば、「手を組んでもあまり傷まない相手」に見えたんですね。

ドイツにとっても、オスマン帝国は「中東・バルカンでの足がかり」として戦略的価値が高かったんです。

ビスマルク時代は控えめな関係

初期のドイツ(ビスマルク政権)はあまり海外進出に積極的じゃなかったので、この頃の関係は軍事顧問団の派遣(例:モルトケ)など、まだ限定的。

でもそれがのちの親密な同盟の“布石”になっていきます。

ドイツ主導の“帝国改造プロジェクト”始動!

19世紀後半〜20世紀初頭にかけて、ドイツはオスマン帝国への影響力を急速に強めていきます。

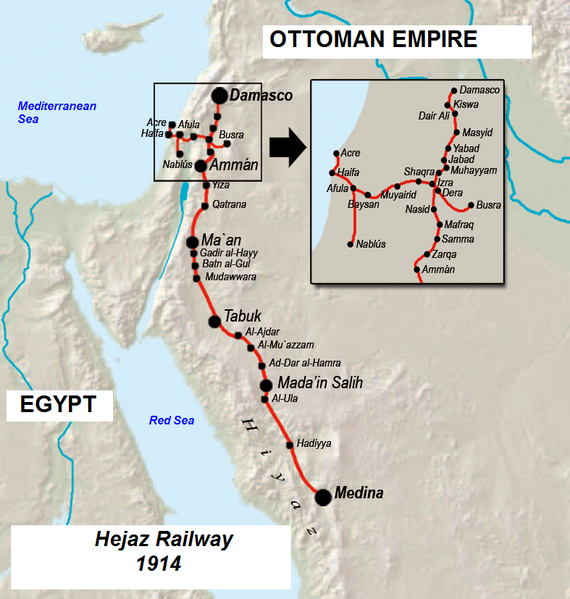

鉄道建設で中東をつなげる

象徴的なのが「ベルリン〜バグダード鉄道」の建設計画。

ドイツは資金と技術を提供し、オスマン領内に鉄道を敷設。

これでドイツはペルシャ湾・インド洋方面へのルートを獲得しようとしたんです。

イギリスからすれば「ちょ、お前中東に手突っ込むなよ!」って感じですよね。

ヒジャーズ鉄道の地図

ドイツの技術援助と資金提供によって建設が進められた、オスマン帝国とドイツの協調関係を象徴する戦略鉄道

出典:User:Attilios, User:Degeefe / GNU Free Documentation License 1.3

軍制改革も“ドイツ式”に

オスマン帝国はドイツから軍事顧問団を招き、ドイツ式の近代軍制を導入。

制服・訓練・指揮体系までドイツ化が進み、将校の中にはドイツ語を話せる人も増えていきました。

こうして、オスマン軍とドイツ軍の一体感が出来上がっていったんですね。

そして第一次世界大戦で“共に沈む”

こうして結びつきを深めた2国は、第一次世界大戦で中央同盟国として運命を共にすることになります。

「ゲーベン号事件」で参戦へ

1914年、ドイツの巡洋艦ゲーベン号とブレスラウ号がオスマン帝国の港に逃げ込む事件が発生。

オスマン政府はこれらの艦を「買い取った」ことにして国旗を付け替え、そのままロシアを砲撃してしまいます。これがオスマン帝国の大戦参戦の直接のきっかけになります。

オスマン領は“戦場”にされていく

中東戦線では、ドイツの助言を受けつつ、オスマン軍はイギリス・ロシアと激突。

でもドイツ本国は西部戦線に集中していて、オスマンは“ドイツの代わりに泥沼を引き受けた”ような格好に。

そして大戦終結とともに、ドイツ帝国もオスマン帝国も揃って崩壊してしまうんです。

オスマン帝国とドイツ帝国の関係は、鉄道・軍事・外交で結びついた戦略同盟でした。

でもそれはまさに「火薬庫(オスマン)」に「導火線(ドイツ)」が接続された状態――そして第一次世界大戦という爆発につながっていくんです。

この2つの帝国がともに沈んだことは、世界秩序の大転換を意味していました。