オスマン帝国の奴隷事情─奴隷制度とそれを支えた奴隷貿易の実態

バルカン半島でのデヴシルメ(徴集)の光景

白人奴隷として徴用されたキリスト教徒の少年を改宗・教育して編成されたのがイェニチェリであり、その根幹制度がデヴシルメだった

出典:Unknown artist / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国って、じつは“イスラム国家”でありながらも、かなり組織的に奴隷制度を活用していた国なんです。「奴隷」と聞くと真っ先に“抑圧と暴力”のイメージが浮かぶけど、オスマン世界のそれはちょっと一筋縄では語れません。政治・軍事・経済に深く組み込まれていて、しかも時代とともに大きくその性質が変わっていったんです。

奴隷制度の全体像

オスマン帝国における奴隷制度は、単なる人身売買ではなく、国家の中枢システムの一部でもあったのです。

法的に認められた制度

イスラーム法のもとでは、異教徒との戦争によって捕らえた者を奴隷とすることが合法とされていました。これは「捕虜=奴隷化可」という発想で、主に戦争捕虜・人身売買を通じて奴隷が供給されていたんです。

男女で異なる役割

男性奴隷は軍人・官僚・家庭使用人として、女性奴隷は後宮(ハレム)や富裕家庭での労働、あるいは性奴隷として使役されるケースが多く、役割の違いがはっきりしていました。

“出世の道”としての奴隷

特筆すべきは、奴隷から大宰相(ヴェジール)にまで登り詰めることが可能だった点。これは他の奴隷制度とは大きく異なる特徴で、教育と忠誠を重視したオスマン式の“昇進システム”だったわけですね。

奴隷貿易の実態

では、そんな奴隷たちはどこから、どうやって連れてこられたのか?その裏側には広域ネットワークによる活発な奴隷貿易が存在していました。

黒人奴隷の供給元:アフリカ

スーダンやチャド、エチオピアなどの東アフリカ内陸部から紅海経由でイスタンブールに送られた黒人奴隷たちは、主に家庭使用人や宦官として後宮に仕えました。紅海ルートは「黒人奴隷回廊」とも呼ばれるほど活発だったんです。

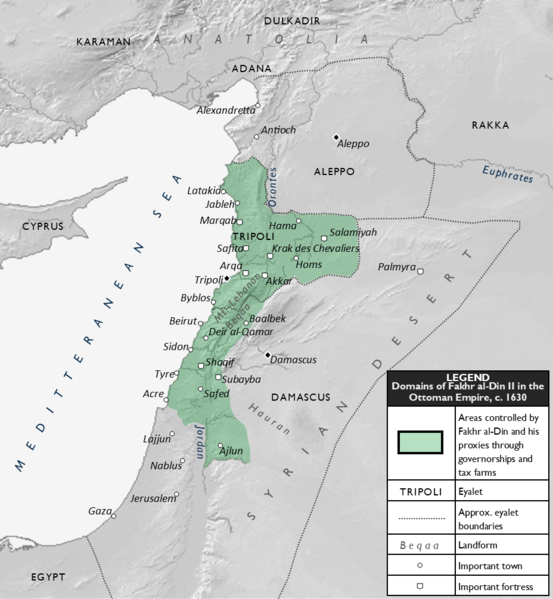

白人奴隷の供給元:コーカサスや東欧

クリミア・カフカス地方からの“白人奴隷”──いわゆるチェルケス人やスラヴ人──は、美貌で知られた女性奴隷の主要な供給源でした。彼女たちは後宮で高位に登る者も多く、時に皇帝の生母(ヴァリデ・スルタン)にまで上り詰めました。

地中海奴隷貿易の仲介者たち

バルカン・イオニア海沿岸では、ヴェネツィア人やジェノヴァ人などの商人が奴隷交易に関与。特に16〜17世紀は、海賊による拉致や売買も頻繁に起こり、「キリスト教徒がキリスト教徒を奴隷に売る」という構図すら見られました。

制度の変化と最終的な廃止

時代が進むにつれて、国際的な潮流に押されながら、奴隷制度そのものも徐々に形を変えていきました。

近代化と奴隷制度の矛盾

19世紀、タンジマート改革によって「法の下の平等」が掲げられるようになったことで、奴隷制度は明確な時代遅れとなっていきます。それでもすぐに廃止されたわけではなく、建前上の禁止と実質的な存続というねじれた構図が続きました。

国際圧力が奴隷廃止の契機

とくにイギリスからの圧力が大きかったんです。イギリスは植民地経済の中で奴隷制度を否定する方向に舵を切っており、オスマン帝国にもその方針を押しつけました。1847年には奴隷貿易に関する法令が出され、1908年には公式に制度廃止へ。

制度の残滓とその後

とはいえ、奴隷という立場にあった人々がすぐに“自由民”として受け入れられたかというと、現実はそう甘くありませんでした。社会的地位、婚姻、職業選択の自由など、制度廃止後も差別と不平等が長く尾を引いたのです。

このように、オスマン帝国の奴隷制度は単なる労働力ではなく、国家体制そのものを支える“歯車”だったんですね。だからこそ、制度の廃止には時間がかかり、そしてその影響も長く残ったわけです。