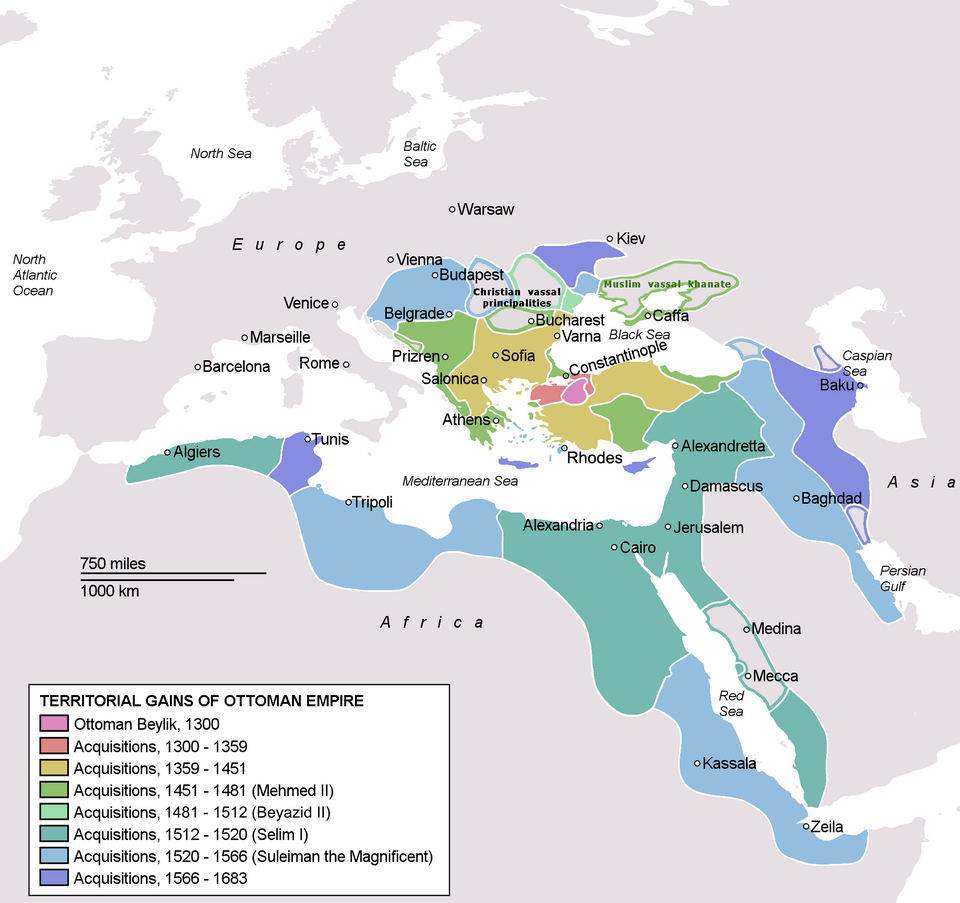

オスマン帝国のバルカン半島進出─西進の背景と過程知ろう

ムラト1世治世下でのバルカン進出マップ(1361–1389)

オスマン帝国がバルカン半島へ勢力圏を拡大し、属国を含む広域支配を実現したことを示す

出典:『Murad_I_map』-by DragonTiger23 / Wikimedia Commons CC BY‑SA 3.0より

オスマン帝国が初めてヨーロッパ大陸に足を踏み入れたのは、14世紀半ばのこと。それまでアナトリア(小アジア)に根を張っていたオスマンが、なぜバルカン半島という新たな地に進出していったのか。そしてその進出は、どのようなプロセスで進められていったのか。この記事では、オスマン帝国の西進政策を、時代の流れに沿って、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

なぜ西へ進出したのか

まずは、アジア側のオスマンが、あえてヨーロッパへと進んだ理由をひもといてみましょう。

アナトリアの統一が難しかった

14世紀初頭、アナトリア半島にはトルコ系の諸侯(ベイ)やビザンツ帝国の残存勢力がひしめいており、内陸での拡大は思いのほか手間のかかる戦いになっていました。対して、マルマラ海の対岸──すなわちヨーロッパ側のビザンツ領は、すでに衰退しており、政争も絶えず軍事的に付け入る隙が多かったのです。

聖戦(ジハード)の大義名分

オスマン帝国は、イスラームの指導原理であるジハード(聖戦)を掲げていました。キリスト教世界であるバルカン半島への遠征は、宗教的にも戦士たちの士気を高める動機づけとなったのです。

西進のきっかけとなった出来事

では、どのタイミングで、どんな出来事をきっかけにバルカン進出が始まったのでしょうか?

ダーダネルス海峡の渡河

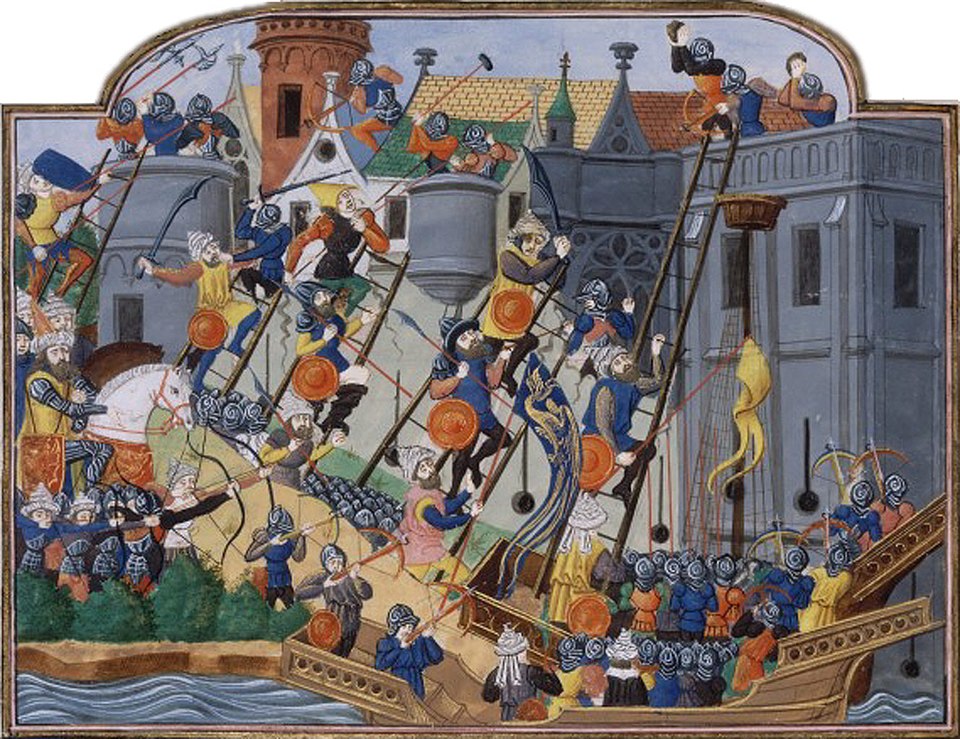

1350年代、オルハン1世の治世下で、オスマン帝国は初めてダーダネルス海峡を越えて、ヨーロッパ側に橋頭堡を築きます。ここで拠点となったのが、ガリポリ。これ以降、オスマンはヨーロッパに恒常的な軍事拠点を持つようになります。

ビザンツの内紛への介入

14世紀後半のビザンツ帝国では、皇帝位をめぐる内乱が発生。オスマンはこの機に乗じて、傭兵・同盟者として干渉を開始し、事実上の宗主国としてビザンツに君臨するようになっていきました。

着実に進む征服のプロセス

拠点を得たオスマンは、そこからじわじわとバルカン内部へと侵攻を進めていきます。

コソボの戦い(1389年)

ムラト1世の代になると、セルビアとの大規模な戦いが勃発。これが有名な第一次コソボの戦いです。ムラト1世自身は戦死したものの、戦局自体はオスマンの勝利に終わり、セルビアは事実上の従属国となりました。

ニコポリスの戦い(1396年)

西ヨーロッパのキリスト教勢力が「十字軍」としてオスマンに対抗した戦いがこれ。けれどバヤズィト1世の巧みな戦術により、十字軍は惨敗。これによってオスマンは、ブルガリア全域を征服する足がかりを得ます。

拡大を後押しした要因

なぜオスマンは、これほどまでに短期間でバルカンに勢力を広げられたのでしょうか?

柔軟な統治と寛容政策

オスマンは征服地に対して、現地の習俗や宗教をある程度認めるという柔軟な政策をとりました。これによって大規模な反乱を回避し、統治コストを抑えることに成功したのです。

ティマール制の導入

征服地の土地を軍役奉仕と引き換えに士族に与えるティマール制も、西進を加速させる制度でした。これによって軍人たちは新たな領土を得るために戦争に参加し、オスマン軍は拡張の原動力を維持できたのです。

定着から支配体制の確立へ

征服しただけでは終わらず、オスマンはその地に国家としての仕組みを築いていきました。

属州制度とミッレト制

バルカンの各地域は、ベイレルベイ(州総督)によって管理され、また宗教共同体(ミッレト)を単位にした自治制度も整備されました。これによって、ムスリム以外の人々もある程度の自治権を得て生活することが可能になったのです。

イェニチェリの徴用

バルカンではデヴシルメ制により、キリスト教徒の少年が徴用され、イスラム改宗後に精鋭軍団「イェニチェリ」として活躍します。これによって支配地域出身の人材が帝国の中枢に組み込まれる仕組みもできていきました。

このように、オスマン帝国のバルカン進出は、偶発的ではなく、戦略と制度が噛み合った「西への必然的拡大」だったのです。