オスマン帝国の巧みな外交術とは?

フランコ=オスマン同盟を結ぶフランソワ1世とスレイマン1世

1536年、共通の敵である神聖ローマ皇帝カール5世に対抗するため、西欧とイスラームが初の戦略的協力関係を築いた

出典:Public domain / Wikimedia Commonsより

オスマン帝国って、軍事力ばかりが注目されがちだけど、実は外交の天才国家だったって知ってましたか?

ヨーロッパ・アジア・アフリカの三大陸にまたがる広大な領土を維持するには、戦だけじゃダメ。相手を見極めて、時に手を組み、時に圧をかける…そんな巧みな外交術こそが、帝国の屋台骨を支えていたんです。

この記事では、オスマン帝国がいかにして周辺国とのパワーバランスを操り、列強の間を泳ぎ切ってきたのか。その戦略性と地理的センスをじっくり紐解いていきます!

オスマン外交の基本戦略

まずはオスマン帝国の外交の“型”を見ていきましょう。

勢力均衡を活かす

オスマン帝国は常に複数の敵と味方に囲まれた位置にありました。そこで重要だったのが、敵対勢力を一方に集中させないよう、バランス外交を行うこと。たとえば、ハプスブルク家とサファヴィー朝を交互に牽制し、両者を同時に敵にしない工夫がされていたんですね。

宗教を越えた同盟

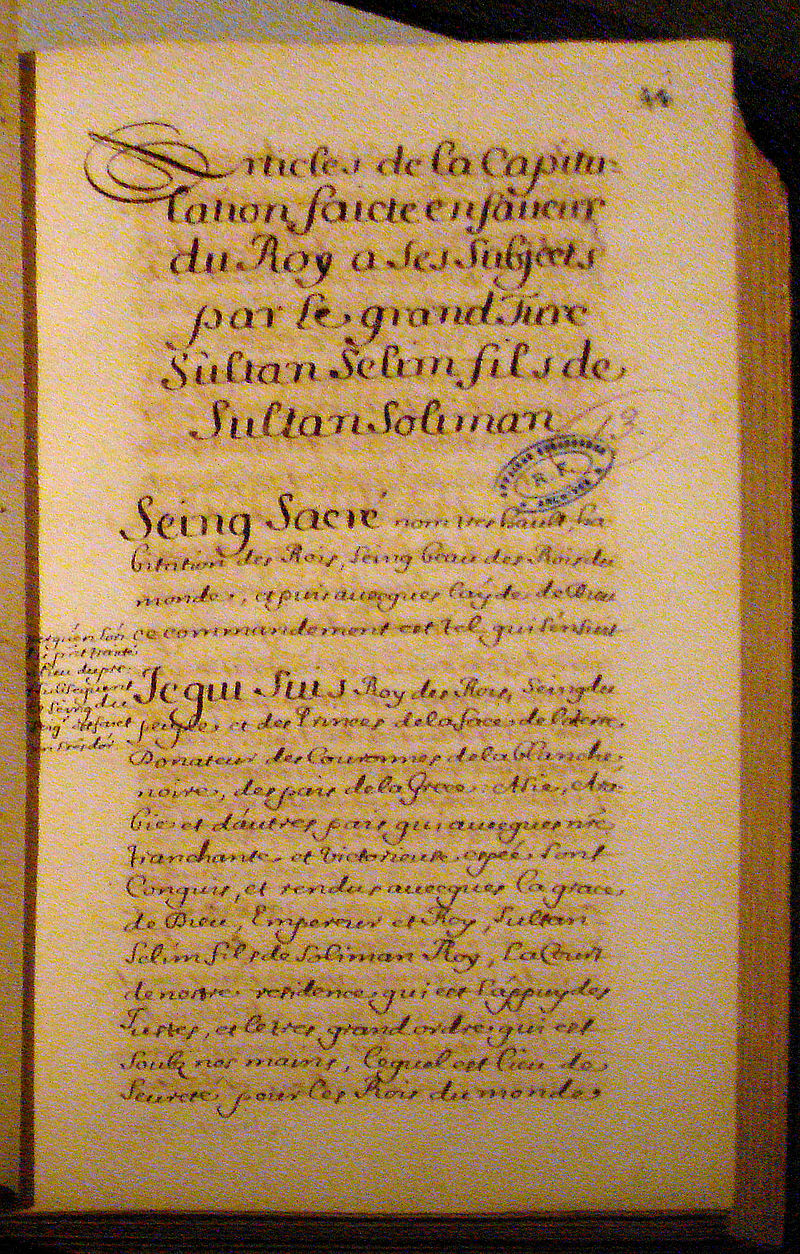

オスマン帝国はイスラーム国家ですが、なんとフランス(カトリック)と同盟を結んでいました。1536年にはフランソワ1世との間で「フランコ=オスマン同盟」を締結。これにより地中海の覇権争いでハプスブルク家を牽制できたんです。

属国化と間接支配

周辺国を単に占領するのではなく、属国化して緩やかに支配するのもオスマン流。モルダヴィアやワラキアなどは軍事・外交の独立を奪われつつも、内政面では自治が許されていました。これによって反乱のリスクを抑えつつ影響力を拡大していったのです。

ヨーロッパとの駆け引き

西方世界との関係は、オスマン外交の“腕の見せどころ”でした。

ハプスブルク家との競合

オスマン帝国にとって最大のライバルが神聖ローマ帝国を統べるハプスブルク家。モハーチの戦い以降、ハンガリー王国を巡って何度も戦火を交えつつ、時には講和条約を結んで均衡を図りました。

フランスとの連携

さっきも少し触れましたが、カトリック国フランスとの同盟は衝撃的。しかもただの外交関係だけでなく、地中海での共同軍事行動まで展開されており、宗教の違いを超えて利害で動く柔軟な姿勢が際立っていました。

ヴェネツィア共和国との貿易外交

敵対することもあったヴェネツィアとは、時に激しく戦い、時に積極的に貿易を行う関係性でした。特に香辛料や絹などの流通において、オスマンの港とヴェネツィアの船団は切っても切れない関係だったんです。

東方との緊張と和解

アジア側の勢力とも、オスマン帝国は常に睨み合いを続けていました。

サファヴィー朝ペルシャとの宗派対立

オスマン帝国がスンナ派、サファヴィー朝がシーア派ということで、単なる領土争いではなく宗教戦争の色も濃かったんです。タブリーズやバグダードなどの都市を巡って、何度も戦火が交わされました。

中間地帯の活用

カフカス地方やイラクといった“緩衝地帯”では、地元部族や有力者を味方につけることで、直接衝突を避ける戦略が取られていました。武力ではなく同盟・婚姻・信仰の繋がりを通じて支配を維持していたわけです。

ムガル帝国との非干渉関係

同じイスラーム勢力であるムガル帝国とは、意外にもほとんど衝突がありませんでした。これは地理的に距離があったことと、イスラーム世界の“共存”を重視したオスマンの方針によるものと考えられています。

このように、オスマン帝国は軍事力に頼るだけではなく、地理・宗教・経済といったあらゆるファクターを組み合わせて、“最適な関係性”を築いてきたのです。まさに“戦わずして勝つ”を地で行くような、抜け目ない外交国家だったわけですね!