オスマン帝国とティマール制─徴税請負制の違いは?

オスマン帝国のシパーヒー(騎兵)

帝国の領地(ティマール)を与えられ、徴税と軍務を担った軍事貴族階級の代表的な存在

出典:Melchior Lorck/Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国の統治システムを語るときに絶対に外せないのが、ティマール制っていう仕組み。

これは一種のオスマン流の封建制度みたいなもので、特に軍人と土地支配に深く関わっていました。

でも、よく似た制度に「徴税請負制(イルティザーム制)」ってのもあるから、違いがごっちゃになりがちなんですよね。

今回はこのティマール制についてざっくり解説しつつ、徴税請負制との違いもわかりやすく整理していきます!

ティマール制って何?

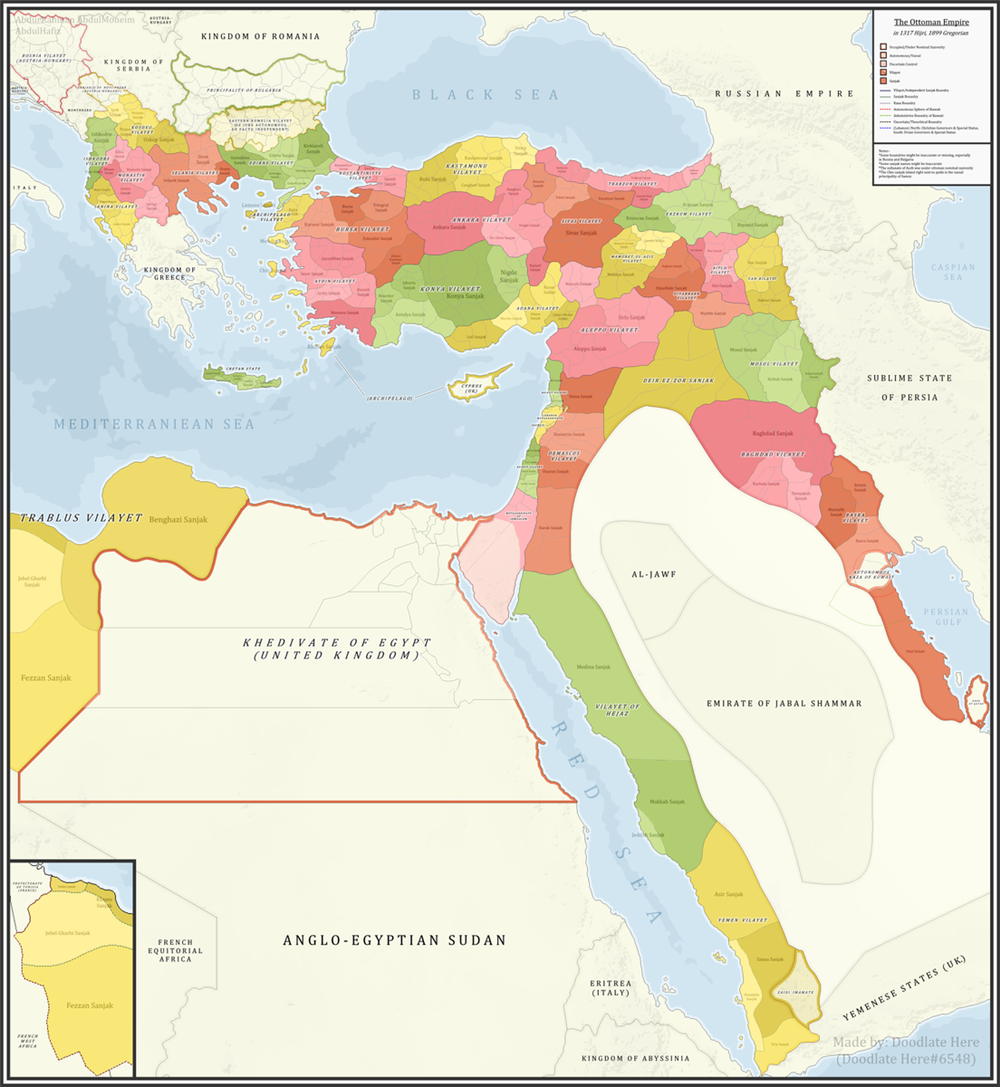

ティマール制は、オスマン帝国が征服地の土地を管理・活用するために導入した軍事封建的な土地制度です。

一言で言うと、「税収の見返りに、戦時には兵を出してもらう」というシステムですね。

シパーヒーが主役!

この制度で土地の管理を任された人をシパーヒー(騎士階級)と呼びます。

彼らは土地を“所有”するわけじゃなく、一定の年収が見込める土地(ティマール)を管理する権利を国家から与えられただけ。

その代わりに、戦争が起きたら馬に乗って自腹で兵を引き連れて参戦する義務がありました。

土地をもらう=給料の代わり

オスマン帝国では、現金での給料支払いがそこまで発達してなかったので、「お前この土地からの税を取っていいよ、その代わり戦争のときは来てね」って形で報酬を渡してたんです。

これがティマール制の基本の考え方です。

どこが“封建的”なの?

ティマール制って、ヨーロッパの中世封建制(騎士が領地をもらって国王に仕える)とすごく似てるんですよね。

でも、決定的な違いもある

ヨーロッパの騎士は領地を世襲できましたが、オスマンのシパーヒーはあくまで国家からの“貸与”。

だから王権が土地を自由に再分配できて、中央集権を維持しやすかったというのが大きな違いでした。

現地住民との関係はどうだった?

シパーヒーは、土地に住む農民たちから税を徴収する代わりに、治安維持や小規模な裁判なんかも任されてました。

だから農民にとっては、ある意味一番身近な“お上”がこの人たちだったんですね。

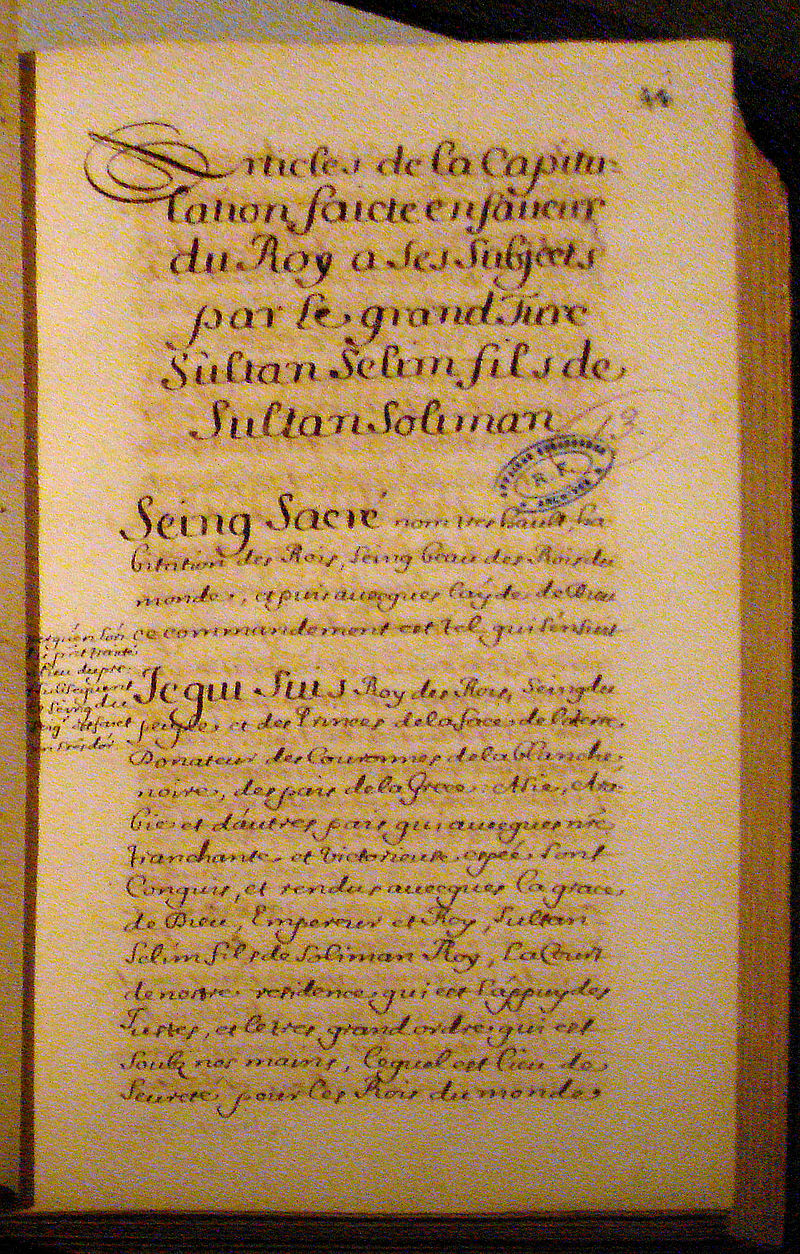

じゃあ、徴税請負制(イルティザーム制)とは何が違うの?

ティマール制とよく混同されがちなのが、徴税請負制(イルティザーム制)。 どっちも“土地の税を誰かが徴収する”って意味では似てるけど、中身はまったくの別物なんです。

ティマール制との比較表

| 比較項目 | ティマール制 | 徴税請負制 |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 軍役奉仕に報いるため、土地の徴税権を付与 | 国家財政を安定化させるため、税収を請負化 |

| 制度の起源 | セルジューク朝のイクター制を継承 | アッバース朝以降に広まる、マムルーク朝でも使用 |

| 土地の所有形態 | 国有地を一時的に与え、使用者(スィパーヒ)は耕作者から税を徴収 | 一定期間、税収権を競売で落札し、私的に徴収 |

| 徴税者の身分 | スィパーヒ(軍人階級) | ムルタズィム(請負人、民間地主・商人など) |

| 軍事的貢献 | スィパーヒは軍役に応じて土地を与えられる(兵役義務あり) | ムルタズィムは基本的に軍役なし、財政貢献のみ |

| 税の取り扱い | スィパーヒは徴収税の一部を収入とし、残りは国家に還元しない | ムルタズィムは国家に先払いし、その後自ら徴収して利益を得る |

| 国家統制の程度 | 国家による統制が強く、任免も国家権限 | 地方ごとの落札に基づくため、地方分権傾向が強まる |

| 制度の特徴 | 半封建的、軍事制度と密接に結びつく | 利潤追求型、商業的性質が強い |

| 衰退時期 | 17世紀以降、中央集権強化と火器戦術により衰退 | 19世紀前半、タンジマート改革で廃止 |

イルティザーム制は「お金で買う権利」

徴税請負制では、商人や役人が国にお金を一括で納める代わりに、その土地の税を自分で回収する権利を得ます。

つまり、国家に前払いしてるから、あとは好きに徴収して儲けてOKという、完全に“ビジネス目的”の制度。

軍役との関係がない

ティマール制が「兵を出す代わりに税収を得る」仕組みだったのに対して、徴税請負制は軍事義務が一切ナシ。

だから戦時動員や治安維持などの役目は持たず、単純に国家と請負人の間の経済契約なんですね。

ティマールが消えて、請負制が拡大していった

17世紀以降、オスマン帝国の財政が苦しくなってくると、現金収入を優先するためにティマール制はだんだん縮小。

代わって、お金になるイルティザーム制がどんどん広まっていきました。

この流れが、帝国の中央集権を徐々に崩していくきっかけにもなっていきます。

ティマール制は、軍役と土地支配をセットにしたオスマン流の封建制度。

一方、徴税請負制(イルティザーム制)は、軍事とは無関係で、あくまで税を“買い取って儲ける”ビジネス的制度でした。

このふたつの違いをおさえておくと、オスマン帝国の統治構造や変化の流れがグッと分かりやすくなるんです。