オスマン帝国の女性事情─社会での役割や服装の特徴について

オスマン女性のパン作り(1790年)

帝国の女性たちは家庭内で重要な役割を担い、とくにパン作りは日常生活の柱として家族の食を支える伝統的な営みであった

出典:François‑Marie Rosset / Wikimedia commons Public Domain

オスマン帝国の“女性像”というと──たとえば、絢爛なハーレムに住むスルタンの妃たちの姿を思い浮かべる人も多いかもしれません。でも実際には、それだけじゃありません。家庭、宗教、経済、そしてときには政治の場でも、女性たちは重要な役割を果たしていたんです。この記事では、そんなオスマン帝国に生きた女性たちのリアルな姿に迫っていきます。

女性の社会的な役割

オスマン帝国時代の女性は、宗教と慣習に縛られながらも、意外と多様な場で活躍していました。

家庭内での権威

家族制度の中で、女性たちは「家の守り手」として重要なポジションにありました。特に母親は、子どもの教育や家計の管理などで大きな影響力をもっていたんです。とくに上流階級では、嫁入り道具に書かれた持参金の額が家同士の地位にも関わるような、まさに家庭政治の担い手だったわけですね。

経済活動への参加

市場での売買や職人としての就労はもちろん、女性が財産を保有・相続することも可能でした。中には自らワクフ(宗教寄進財産)を設立して学校や病院を運営する女性も。イスラム法が保証する権利をうまく活用して、社会で自立的に生きる道もあったのです。

宮廷政治への影響力

特に16~17世紀の「後宮政治」の時代には、ハーレムにいる皇后(ハセキ・スルタン)や太后(ヴァリデ・スルタン)が、外交や人事に影響を与える場面もありました。代表的なのがヒュッレム・スルタンやキョセム・スルタンのような女性たち。表には出なくても、政権の“黒幕”として動くこともあったんですね。

女性の宗教と教育

オスマン社会において、宗教は女性の役割や生活様式に深く結びついていました。

宗教的義務と礼拝習慣

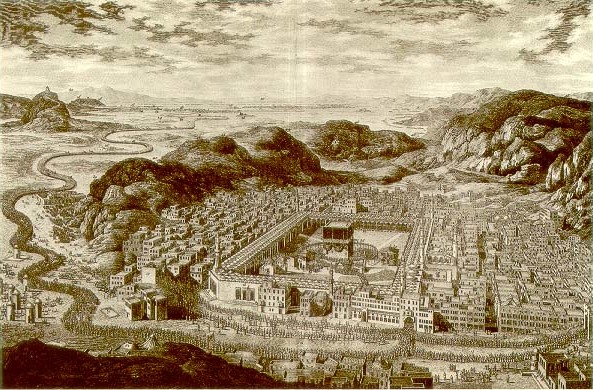

女性ももちろんムスリムとしての義務(礼拝、断食、喜捨など)を果たしていました。ただし礼拝の場は主に家庭で、モスクに集まることは限定的。とはいえ巡礼(ハッジ)に出かけた女性も記録に残っており、信仰心の強さは男女で差があったわけではありません。

識字教育と宗教教育

都市部では女子もクルアーン学校(スブヤン・メクトゥブ)で読み書きを学ぶことができました。上層階級の女性は詩や文学、さらには書道といった芸術的素養も身につけていたんです。教育水準の高さは、ときに政治的手腕や慈善活動にもつながっていきました。

スーフィズムとの関係

女性がスーフィー教団に属することもありました。宗教的修行や霊的探求の場では、性別の壁がややゆるやかになることもあったんです。ある意味、精神的な自由を求める女性にとって、スーフィズムは貴重な道だったともいえるかもしれません。

服装と美意識の特徴

最後に、オスマン女性たちがどんな装いをしていたのか、そこに込められた価値観にも注目してみましょう。

外出時のヴェール着用

イスラム法に基づき、外出時にはフェラージェ(上着)やヤシュマク(顔を覆うヴェール)を着用するのが基本でした。とはいえ、布の質や色合い、刺繍の細かさで階級やセンスがにじみ出ていたので、全身を覆いながらも“おしゃれ”はちゃんと楽しんでいたんですね。

宮廷女性の豪奢な装い

上層階級や宮廷の女性は、ビーズ、金糸、ベルベットなどを使った華やかな衣装を身にまとっていました。これは単なるファッションではなく、権威の象徴でもありました。まるで歩く美術品のような存在だったとも言えるでしょう。

香水と装飾品の文化

オスマン女性は香りにもこだわりがありました。ローズウォーターやジャスミンオイルなどが人気で、香料は贈り物としても重宝されていたんです。また耳飾りやブレスレットなどの装飾品も、個性を出す手段のひとつでした。

このように、オスマン帝国の女性たちは、表舞台には立たなくとも、その内側で文化・宗教・経済・政治に深く関わっていたんです。時に静かに、時に大胆に、自分たちの人生を切り開いていた姿が見えてきますね。