オスマン帝国と御前会議─集められたメンバーとは?

オスマン帝国式「御前会議」が開かれた謁見の間

トプカプ宮殿「ディヴァーン・フマーイユーン(Divan-ı Hümayun)」でフランス大使を接待する大宰相を描いた18世紀絵画

出典:ジャン=バティスト・ヴァンムール作 / Wikimedia Commons Public domainより

オスマン帝国にも、大日本帝国のような「御前会議」にあたる制度が存在していました。

それが、スルタン直属の最高会議「ディヴァーン・フマーイユーン(Divan-ı Hümayun)」です。

「御前評議会」や「帝国評議会」とも訳されます。

スルタンの“御前”で、大臣や高官たちが帝国の政策・軍事・司法などを話し合う国家中枢の会議で、まさに“皇帝の前で国家を動かす場”だったんですね。

今回は、そのディヴァーンの仕組みと、参加していたメンバーたちを詳しく見ていきましょう!

ディヴァーン・フマーイユーンって何?

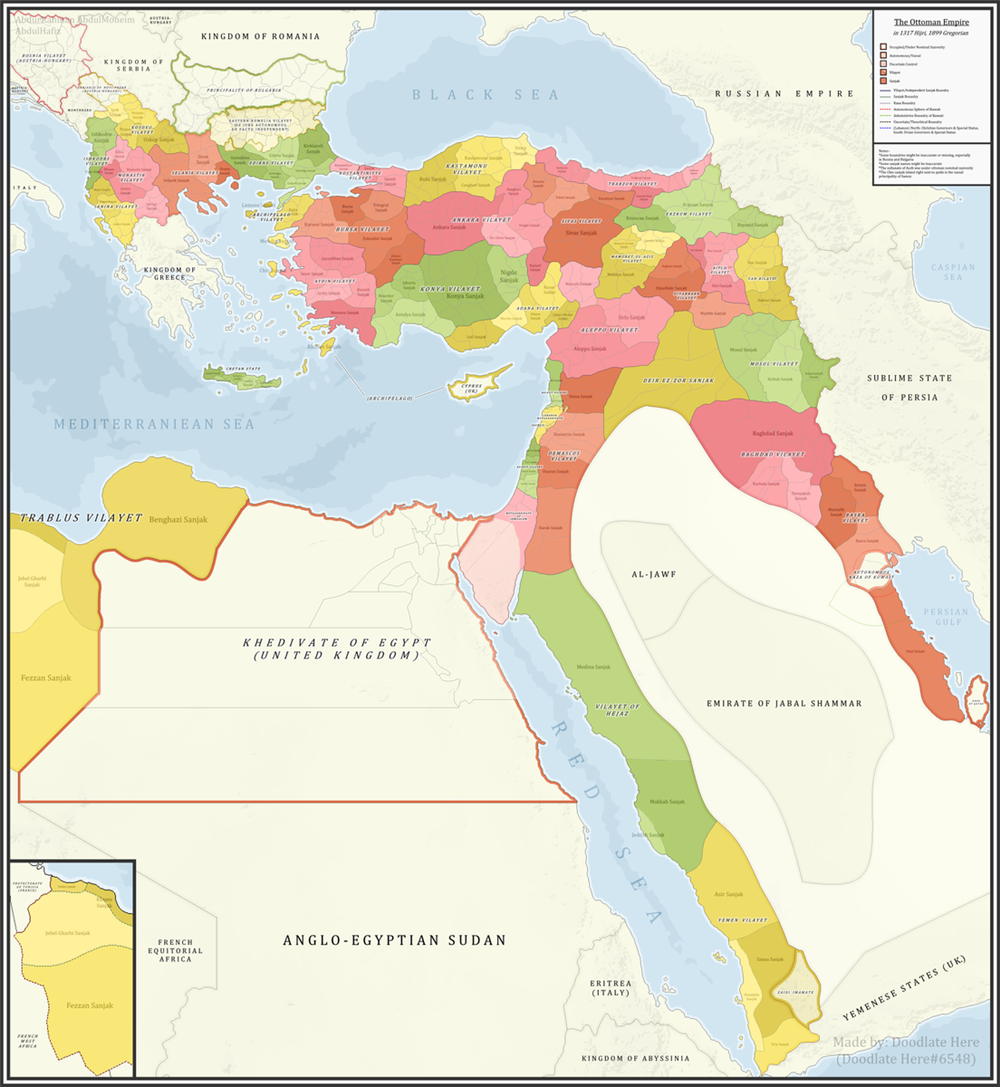

ディヴァーン・フマーイユーンは、スルタンの名のもとで開かれる最高政治会議であり、15世紀〜17世紀を中心に、帝国の方針や政策がここで決定されました。

会議は“御前”で行われた

会議の場所は、イスタンブールのトプカプ宮殿内の謁見の間(クバベ・アルトゥ)」。 スルタン本人は格子窓越しに見守るのみという形式を取り、発言は控えるけど、会議の結果には絶対的な veto 権を持っていたんです。

ディヴァーンの主要メンバー構成

では、この「オスマン流・御前会議」には誰が座っていたのか? 以下が、定番の主要メンバーです。

① 大宰相(サドラザム)

いわば会議の司会兼スルタンの右腕。 すべての政策を取りまとめ、最終的にスルタンに上奏する役割を担いました。 実務的には、国家の最高責任者=首相ポジションです。

② 各省の大臣たち(ヴェズィール)

- 軍事担当:セラースクル(後の参謀総長的役職)

- 財務担当:デフテルダール(財務長官)

- 宗教法担当:カズァスケル(司法・教育・宗教のトップ法官)

など、分野ごとの専門大臣が並んで座ります。ヴェズィールは複数人いることも。

③ ニーシャンジー(国璽官)

法令や布告などにスルタンの印章(トゥグラ)を押す文書行政のエキスパート。

条約や外交文書を起草する、現代でいう法務官+外務官的ポジションです。

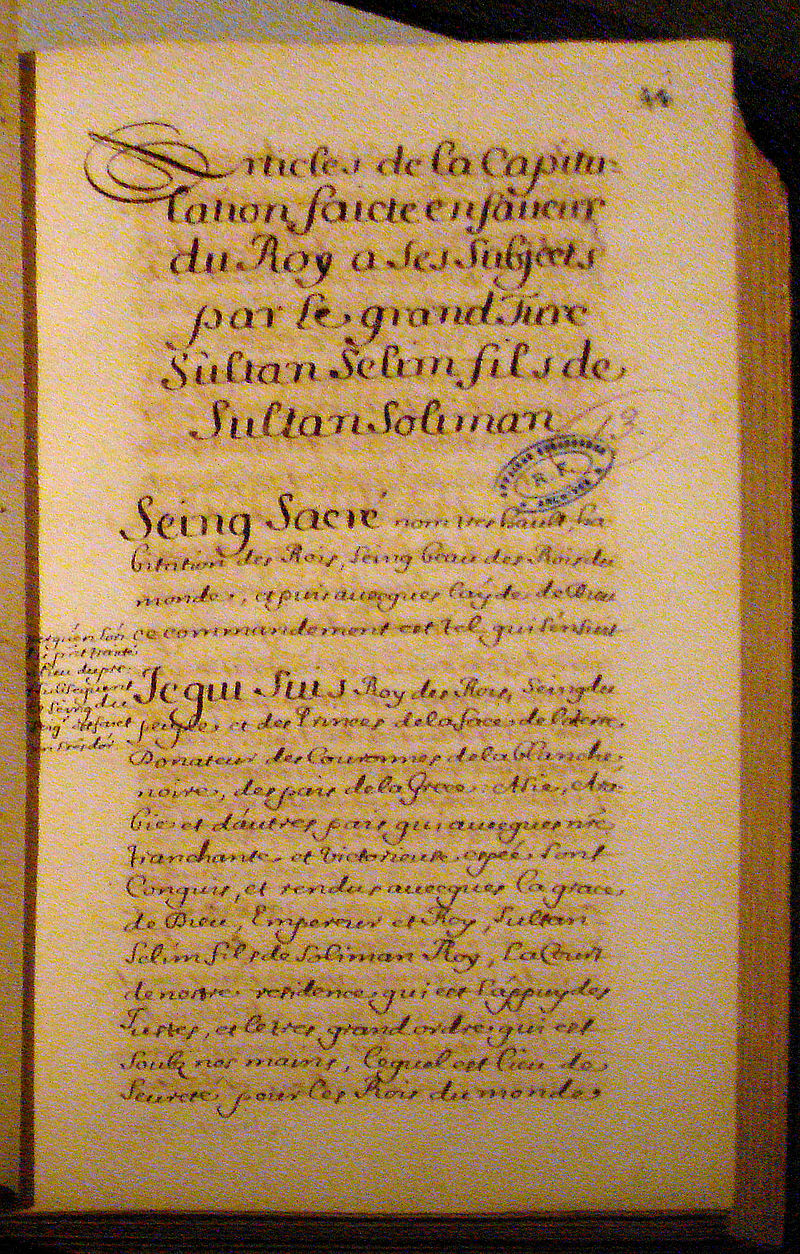

④ 宮廷書記官(リース・エフェンディ)

特に外交を担当し、ヨーロッパとの交渉や条約締結で活躍。

フランス語などの欧州言語にも通じていた、帝国の“国際部門”のプロ。

⑤ カプクル軍団代表(イェニチェリ・アーガー)

スルタン直属の精鋭部隊であるイェニチェリ(常備歩兵軍)の代表者。

軍事会議の場では発言力を持っていましたが、政治面ではやや補佐的役割。

17世紀以降、ディヴァーンの役割はどう変わった?

17世紀に入ると、スルタンが公の場に姿を見せることが減っていき、ディヴァーンも徐々に儀式的な場となっていきます。

実務は大宰相官邸(バーブル・アリー)で行うように

徐々に会議の実務は宮殿外の宰相府で行うようになり、スルタンの直接監督も弱まっていきます。

それでもスルタンに報告する体制は維持されていて、形式としての“御前会議”は続いていました。

オスマン帝国の「御前会議」=ディヴァーン・フマーイユーンは、スルタンの名のもとに大臣たちが集まり、国家の方針を決定する重要な場でした。

そのメンバーには大宰相・各省の大臣・宗教法官・文書官・軍代表など、国の中枢を担う精鋭たちが顔を揃えていました。

日本の「御前会議」と似た構造を持ちながらも、イスラーム法と軍事官僚制がセットで動いていたのが、オスマン独自のカラーだったんですね。